PEE n’est pas une association comme les autres. Elle vit avec son temps : la « digitale époque », celle où les informations circulent essentiellement sous codages informatiques, celle où les utilisateurs de ces systèmes participent à la culture numérique. Dès sa création, elle s’est donnée pour objectif d’approcher les questions sociétales et environnementales sous l’angle de l’intelligence territoriale tenant compte des dimensions informationnelles développées grâce aux nouvelles technologies de l’information. PEE possède un vecteur de communication référencé : www.portes-essonnes-environnement.fr, un média Internet accessible par les internautes du monde entier. Ses membres rédigent des articles ou sont force de proposition quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Seule une adresse électronique suffit à toute personne désireuse d’échanger les informations avec l’association. De ce fait, comme en 2015, il a été décidé en réunion de bureau, le 9 décembre 2015, de poursuivre cette démarche en convoquant et en réunissant une assemblée générale numérique. Le texte soumis à approbation a été vu en bureau le 9 avril 2016. Il a été adopté le 14 mai 2016.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NUMÉRIQUE 2016

CRÉATION DE L’ASSOCIATION

- Assemblée générale constitutive : 2 janvier 2014.

- Déclaration à la sous-préfecture du Palaiseau, le 10 janvier 2014.

- Enregistrement au Journal officiel : annonce 1821, page 375, parution du 25 janvier 2014.

- Procès-verbal définitif de l’assemblée générale numérique 2015 : 30 mars 2015.

A PROPOS DE PEE ?

Association loi 1901, Portes de l’Essonne Environnement (PEE) a pour objet la défense et la protection de l’environnement, du cadre et de la qualité de vie des habitants dans le département de l’Essonne, mais également dans d’autres territoires chaque fois que cela est nécessaire. En 2015, elle agit principalement sur les communes des secteurs de la communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne (CALPE), des agglomérations et communautés d’agglomération limitrophes à la CALPE, du périmètre du Grand Orly, du Sud-francilien et de la métropole du Grand Paris.

Depuis le 1er janvier 2016, les compétences de la CALPE – agrandie de Viry-Châtillon – ont été transférées, dans le cadre de la métropole du Grand Paris, à une nouvelle collectivité territoriale appelée établissement public territorial n° 12 de 679 463 habitants, comprenant 24 communes. Cette évolution ne modifie en rien, ni la dénomination, ni l’objet social de l’association « Portes de l’Essonne Environnement (PEE) » tels qu’ils figurent aux articles de ses statuts. Ceux-ci demeurent inchangés.

En 2014, l’association a préfiguré l’évolution institutionnelle qui est intervenue en 2015 et en 2016. PEE maintient les mêmes exigences citoyennes à l’égard des nouvelles structures territoriales que celles qu’elle a manifestées à l’égard de la CALPE : transparence des décisions, accès à tous les documents publics, concertation… que ce soit pour la protection de l’environnement, le patrimoine, le cadre de vie, les aménagements… de la partie sud de l’établissement public territorial (EPT) ou du territoire (T) n° 12 de la MGP. PEE persiste à défendre une conception de l’organisation territoriale fondée sur une superficie permettant des relations de proximité entre les citoyens, les élus et les administrations locales. Ces derniers doivent chaque jour s’imprégner d’une réelle culture participative : un territoire ne peut se gérer qu’avec ses habitants et non contre eux.

L’association contribue à l’intelligence territoriale participative sur le périmètre de ses actions. Cette démarche implique, de fait, une meilleure connaissance des publics et de leurs besoins, une coopération constante des initiateurs et des initiatives, un savoir-faire et des compétences afin de déterminer des réponses adéquates dans chacun des champs observés. Les acteurs se coordonnent au mieux pour dégager des actions en faveur du bien-être collectif en interaction avec les piliers du développement durable. Concrètement, il s’agit d’observer, d’analyser tout ce qui passe sur un territoire donné, de commenter, de proposer et de rendre compte numériquement.

Le vecteur de communication de PEE est un média numérique associatif d’informations environnementales (www.portes-essonnes-environnement.fr). L’intelligence territoriale revêt une approche de l’évolution durable des espaces tenant compte des dimensions informationnelles développées grâce aux nouvelles technologies de l’information, donc le numérique. Le site Internet de PEE est le centre névralgique de notre association. Internet est un support de communication bien plus vaste que le papier. Ce média, alimenté par des articles individuels ou collectifs, est conçu comme une intelligence informationnelle en capacité à se diriger vers une intelligence opérationnelle : collecte des données, pratiques de terrain, mutualisation des informations, analyses, dynamiques des savoirs et des expériences, dynamique des innovations, décisions/réponses, actions… Avec l’évolution territoriale du 1er janvier 2016, PEE vient de se doter d’un nouveau nom de domaine Internet « ept12-environnement.fr » adossé au site originel « portes-essonne-environnement.fr ».

PEE a choisi une gouvernance collégiale numérique. Chacun apporte une pierre à son édifice, de visu, par courriel, par visioconférence : les adhérents sont tous conviés aux opérations rédactionnelles du site Internet. Organe de réflexion et de direction, le conseil d’orientation émet des propositions sur la stratégie de l’association. En fonction des thématiques, des compétences et des disponibilités de chacun, ce conseil d’orientation est l’interlocuteur de référence. Le conseil d’orientation de PEE participe ainsi à de nombreuses réunions avec les élus, les institutionnels, les porteurs de projets publics et privés.

Le conseil d’orientation en 2015

Jean-Marie CORBIN (président, directeur de publication numérique)

Pierre JACQUEMARD

Bernard MÉRIGOT

Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT (trésorière, directrice d’édition numérique)

Dominique VINCENT

Joël VINCENT

Réunions de bureau et du conseil d’orientation

- 4 du conseil d’orientation (partiel ou complet),

- 6 de bureau,

- et de très nombreux échanges de courriels !

Nombre d’adhérents

Le but de l’association n’est pas de faire du chiffre tant en nombre d’adhérents qu’en numéraire. Les actuels membres de l’association versent une cotisation (de 10 €), et/ou apportent leurs compétences sur les thématiques constituant l’objet de PEE, et/ou participent à la rédaction d’articles pour le site Internet. En 2015, l’association PEE est constituée de 16 membres actifs.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

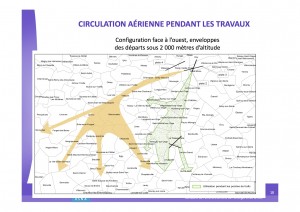

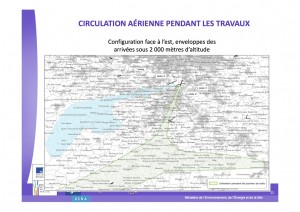

- Aéroport d’Orly : participation à une conférence – réunion d’information sur les nuisances aériennes et la construction du bâtiment de jonction entre les aérogares Ouest et Sud (fédération Essonne Nature Environnement, septembre 2015) ; participation à la manifestation organisée par la Convergence associative contre les nuisances aériennes (novembre 2015).

- Affichage publicitaire : signature de l’appel de différentes associations, dont Paysage de France, contre un projet favorable aux annonceurs publicitaires, et de deux pétitions en ligne (décembre 2015).

- Commission régionale de coopération intercommunale : présence à quatre réunions, tenues sous l’autorité du préfet de région, au sujet du schéma de coopération intercommunale et des nouvelles intercommunalités franciliennes (janvier, février, juillet, septembre 2015).

- Collectif Sauvons l’enfance de Savigny : signature d’une pétition en ligne contre la fermeture d’équipements municipaux destinés à la jeunesse savinienne (dont la MJC, la Savinière, une crèche…) ; participation à douze réunions (d’avril à juillet 2015).

- Conseil départemental de l’Essonne : participation à l’installation du conseil (avril 2015).

- Cop 21 : visite du village de la société civile au Bourget (décembre 2015).

- « Dessine-moi l’Essonne » : participation à la plénière de clôture organisée par le conseil départemental de l’Essonne (novembre 2015).

- Élections départementales 2015 : relais du Pacte environnemental de la fédération Essonne Nature Environnement.

- Élus – conseils : participation à 8 cérémonies de vœux, brefs entretiens avec les élus (janvier 2015) ; rencontre avec un ancien maire de Sainte-Geneviève-des-Bois (mars 2015) ; avant-première de présentation du reportage « Vie de maire » (France 3, Public Sénat, avril 2015) ; participation à dix-sept conseils municipaux et communautaires.

- Financement participatif : présence au pot de remerciements du quotidien numérique Essonneinfo.fr ayant organisé une campagne de financement participatif (décembre 2015).

- Formations assurées par la fédération Essonne Nature Environnement : sur les déchets (mars 2015), sur les rivières (avec balade le long de l’Yvette, mai 2016), sur les trames verte et bleue (décembre 2015).

- Orge : élaboration d’un avis sur la renaturation des berges de l’Orge sur le Coteau des Vignes à Athis-Mons, entretien avec le président de la commission d’enquête (avril 2015).

- Pesticides : courrier relatif à l’utilisation dangereuse des pesticides par la municipalité de Savigny-sur-Orge (avril 2015).

- Pétrole, gaz naturel : participation à la conférence sur les forages en Essonne à l’occasion de l’enquête publique sur les recherches de la société Vermilion (juin 2015).

- Plan local d’urbanisme de Juvisy-sur-Orge : participation à deux réunions d’information (avril et mai 2015).

- Plan local d’urbanisme de Savigny-sur-Orge : participation à une réunion d’information (mai 2015).

- Relationnel associatif : participation aux 40 ans de la FAVO (janvier 2015), à trois assemblées générales de la fédération Essonne Nature Environnement (mars et juin 2015), au Cafécolo de Breuillet (« Maîtriser l’urbanisme », avril 2015) ; échanges réguliers et travaux communs avec CAD.

- Syndicats intercommunaux : participation aux travaux de la commission consultative des services publics locaux du Syndicat de l’Orge, ex-SIVOA (5 réunions, en janvier, avril, juin, octobre et décembre 2015).

- Terrorisme (lutte contre le) : participation aux manifestations contre le terrorisme (janvier et novembre 2015).

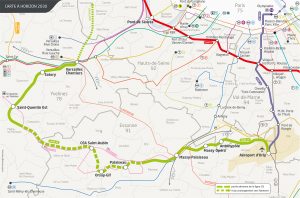

- Tramway T7 : participation à une réunion sur la prolongation du T7 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge (septembre 2015).

De la CALPE à la MGP, de l’imagination à la réalité… il n’y a qu’un pont ! © Photographie SMM/PEE, 15 décembre 2015.

RAPPORT D’ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : STATISTIQUES DU SITE INTERNET SUR UNE ANNÉE

Le site internet a été créé au cours du mois de janvier 2014. Officiellement, sa consultation par les internautes a été possible à partir du 5 février 2014.

1/ Nombre de connexions

- Du 5 février au 31 décembre 2014 : 8 443 vues (moyenne journalière de 26 vues).

- Du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 30 248 vues (moyenne journalière de 83 vues).

- Du 1er janvier au 9 avril 2016 : 14 124 vues (moyenne journalière de 142 vues).

- Pour les seuls mois d’avril 2015 et décembre 2015, on recense 2 761 et 3 382 connexions.

- A noter qu’au 9 avril 2016, le site totalise 52 815 connexions depuis sa création, avec un record de vues journalières de 270 le 17 janvier 2016 (articles sur le PLU de Savigny-sur-Orge et sur l’exécutif de l’EPT n° 12).

2/ Configuration du site Internet

- Nombre de pages mises en ligne (rubriques) : 6, à savoir « Accueil », « Articles », « A propos de PEE », « L’intelligence territoriale », « Membre d’ENE », « Contact/Mentions légales ».

- Nombre de sous-pages mises en ligne (sous-rubriques de la page « A propos de PEE ») : 3, à savoir « Qui sommes-nous ? », « 140 jours après la création de PEE. Entretien », « Assemblée générale 2015, compte rendu ».

- A noter qu’en janvier 2016, une lettre d’information mensuelle (newsletter ou Peenews) est adressée aux abonnés et aux membres des réseaux relationnels de PEE. Par ailleurs, avec les modifications territoriales survenues le 1er janvier 2016, le site Internet est adossé à celui relatif à l’EPT n° 12. De ce fait, sa présentation a été modifiée avec l’insertion de deux nouvelles pages : « EPT 12 / MGP », « Peenews 2016 ».

3/ Articles en 2015

- Nombre de rédacteurs réguliers : 5.

- Nombre d’articles mis en ligne : 45, ce qui porte à 104 le nombre d’articles publiés depuis la création du site. A noter qu’au 9 avril 2016, 147 sont consultables.

- Nombre de thèmes abordés (catégories/étiquettes) : A noter qu’avec la refonte du site Internet lié aux modifications des pages, les catégories comporteront des sous-catégories.

- Sujets des 10 articles phares depuis un an (accueil et archives exceptés) :

- L’état des lieux sur le très haut débit à la CALPE (publié en septembre 2014, consulté 1 226 fois),

- La Savinière, son histoire (publié en avril 2015, consulté 796 fois),

- La MJC, son histoire (publié en avril 2015, consulté 720 fois),

- La sécheresse en juillet 2015 et les restrictions de l’usage de l’eau (article publié en juillet 2015, consulté 702 fois),

- L’entretien avec le STIF sur le TTME et le T7 (publié en avril 2014, consulté 664 fois),

- La reprise du PLU par le maire de Savigny-sur-Orge (publié en juin 2015, consulté 654 fois),

- Les documents du PLU de Savigny-sur-Orge (publié en octobre 2015, consulté 418 fois),

- La population essonnienne, INSEE (publié en janvier 2014, consulté 412 fois),

- Les travaux prévus par le syndicat de l’Orge en 2015 (publié en février 2015, consulté 375 fois),

- lLaménagement des berges de l’Orge dans le parc Duparchy à Viry-Châtillon (publié en mars 2015, consulté 371 fois).

- Référencement : Lors d’une recherche dans les différents moteurs (Google, Yahoo…), le site se place régulièrement dans les deux premières pages et, avec une interrogation pointue, en première page.

BILAN FINANCIER SIMPLIFIÉ 2015

Le compte bancaire a été ouvert au Crédit agricole, agence de Savigny Plateau.

Il n’a pas – et ne sera pas envisagé pour 2016 – de demander de subvention.

| RECETTES | DÉPENSES | ||

| Cotisations | 70 € | Site Internet (hébergement, nom de domaine, ovh) | 35,87 € |

| Dons | 00,59 € | Affranchissements | 4,72 € |

| Cotisation à ENE | 30,00 € | ||

| TOTAL RECETTES | 70,59 € | TOTAL DÉPENSES | 70,59 € |

| Contributions volontaires | 12 445,00 € | Contributions volontaires | 12 445,00 € |

| TOTAL | 12 515,59 € | TOTAL | 12 515,59 € |

PERSPECTIVES 2016

- Poursuivre les activités 2015 de telle sorte à maintenir le nombre d’articles publiés mensuellement.

- Dépôt du dossier de demande d’ISSN à la BNF au premier semestre 2016.

- Appel à de nouveaux rédacteurs afin de diversifier les points de vue.

- Cotisation envisagée à la fédération Essonne Nature Environnement.

- Cotisation envisagée à un collectif d’associations de la MGP ou à la fédération régionale FNE IDF en raison de l’intégration du principal territoire de l’objet de l’association à l’EPT n° 12 et la métropole du Grand Paris.

- Cotisation 2016 : maintien des deux possibilités offertes en 2014, c’est-à-dire en numéraire (10 € ou plus) ou en contribution volontaire.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ORIENTATION EN 2016

Les membres du conseil d’orientation de 2015 poursuivront leurs activités au sein de l’association. Les membres de l’association pourront à tout moment demander à intégrer ce conseil en cours d’année. La demande sera alors examinée par l’actuel conseil d’orientation.

Procès-verbal définitif de l’assemblée générale numérique rédigé le 14 mai 2016,

mis en ligne le 16 mai 2016.

© Conseil d’orientation de PEE, 16 mai 2016.