Archives de catégorie : Transport routier

Finances. La Cour des comptes vient de publier son rapport annuel 2017

Créée en 1807, la Cour des comptes a pour mission de s’assurer du bon emploi de l’argent public. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre du droit reconnu à la société de demander « compte à tout agent public de son administration » et aux citoyens « de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée », consacré par les articles 15 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

27 chapitres, 101 recommandations, 1 300 pages

Le 8 février 2017, la Cour des comptes a rendu public le millésime 2017 de son Rapport public annuel en deux volumes. (1) Le premier tome expose une sélection d’observations et de recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC). Le deuxième tome présente l’organisation et les missions de la Cour et des CRTC, les résultats de leur action et, en particulier, les suites données aux observations et recommandations formulées antérieurement.

Parmi les différents thèmes abordés, trois ont retenu notre attention :

- la gestion des déchets en Ile de France,

- l’écotaxe poids-lourds et le coût de son abandon,

- la faible montée en puissance des autoroutes ferroviaires.

L’absence d’étude sur la dérive des coûts de collecte

Concernant la gestion des déchets, nous invitons nos lecteurs à se reporter à notre dossier paru en mars 2015 concernant la problématique des déchets. (2) PEE rappelle que, depuis 2000, la « production » des ordures ménagères baisse mais les coûts augmentent. Cela est essentiellement dû aux coûts des collectes. Les opérateurs (Suez, Veolia, etc.) ont tout à gagner à voir leur nombre s’accroître, étant payés au nombre de tournées. Par ailleurs, la répartition des coûts n’est pas équitable : l’activité industrielle génère 90 % des déchets et ne prend en charge que 50 %, soit 9,6 Mds € en 2012. La Cour des comptes aurait dû se pencher sur la dérive du coût des collectes.

Un abandon de l’écotaxe pas si improductif pour le concessionnaire

Concernant l’écotaxe, PEE déplore profondément l’abandon de l’écotaxe. (3) En effet, les péages à acquitter auraient pu dissuader les affréteurs européens de faire transiter gratuitement leurs marchandises à travers notre territoire sur un réseau routier exclusivement financé par les contribuables français. Néanmoins, nous trouvions les coûts de gestion prévisionnels du concessionnaire Écomouv’ particulièrement élevés puisqu’ils représentaient le quart des péages à percevoir. Le concessionnaire Écomouv’ n’est pas vraiment perdant dans cette affaire. À défaut de prélever sa commission sur les péages sur le long terme, il s’est fait généreusement indemniser du dédit étatique par le biais de clauses contractuelles particulièrement avantageuses pour lui.

Une AFA temporairement abandonnée… notamment en raison de la vétusté du réseau francilien

Concernant l’Autoroute ferroviaire Atlantique (AFA), nous invitons nos lecteurs à relire le dossier complet que nous avons constitué de septembre 2014 à avril 2015. (4) Le fiasco était prévisible tant le coté improvisé de l’étude était flagrant. En effet, il n’était ni plus ni moins envisagé de reporter le trafic routier en s’appuyant notamment sur le réseau ferroviaire existant, dont le réseau de la banlieue parisienne déjà hyper saturé. Rappelons que ce réseau est particulièrement très dégradé au point que la SNCF fait désormais circuler quotidiennement moins de rames de banlieue qu’il y a une vingtaine d’années. Cette régression inédite est appliquée désormais depuis plusieurs années sur le RER-C et sera étendu prochainement sur le RER-D.

Autoroute A6 en 1960. Fonds public des Archives Départementales de l’Essonne, articles 1236W 31 à 63. © Photographes Robert Durandaud et Lucien Viguier, AD91.

Les photos d’illustrations sont prises au même endroit mais sont séparées de 57 années. On passe d’un trafic routier composés de véhicules automobiles individuels modéré en milieu rural à un trafic très intense comportant une proportion de fret également très intense. Au-delà des problèmes de pollutions chimiques et sonores générés, elle montre une France et une région Ile-de-France malades d’une démographie galopante (la population francilienne passant de 8 à 12 millions d’habitants sur cette même période) et d’un aménagement du territoire incontrôlés. (5) Loin de nous l’idée de refuser une AFA ou une quelconque autoroute ferroviaire pour faire supporter la majeure partie du trafic des poids lourds au rail, mais il est urgent de revoir l’ensemble du processus de création d’une telle infrastructure et la concertation avec tous les acteurs, y compris les citoyens riverains.

La Cour des comptes à travers ces trois exemples vient une fois de plus d’épingler l’incompétence de certains décideurs à mener à bien et correctement certains dossiers clefs. La reprise en main de la situation en faisant appel à des mesures régulatrices ambitieuses sur le long terme, a encore une fois de plus échoué.

La Métropole du Grand Paris (MGP) sera sans aucun doute un prochain terrain d’enquête pour la Cour des comptes. Notre dernier article concernant les finances de la MGP est assez éloquent sur les problèmes existants et à venir, ce que ne manquera pas de constater la Cour des comptes. (6) Combien de temps faudra-t-il encore attendre une véritable remise en question de l’organisation de nos institutions ?

DOCUMENTS

1/ Gestion des déchets : l’Ile-de-France à la traîne (AFP – 8 février 2017)

Paris (AFP) – L’Ile-de-France affiche des performances « insuffisantes » dans la gestion de ses déchets, estime mercredi un rapport de la Cour des comptes, qui met en avant des coûts élevés et un taux de recyclage inférieur à la moyenne nationale.

En 2014, les ménages et les entreprises franciliennes ont produit 462 kg de déchets par habitant, une moyenne qui cache de fortes disparités géographiques, mais qui est élevée par rapport au reste du pays.

Avec des collectes séparées (verre, emballages, papiers) peu performantes, les déchets sont majoritairement incinérés (60 %) et une faible partie est enfouie (9 %), selon des chiffres de 2013.

Seulement 26 % ont été recyclés alors que la moyenne nationale est de 39 %, l’Allemagne affichant 64 % et la moyenne européenne 44%.

« Ce taux a progressé entre 2010 et 2015 » (jusqu’à 28 %), note le rapport, mais il est loin de l’objectif de 45 % de déchets recyclés de la loi de 2009 et des 55 % prévus par la loi sur la transition énergétique en 2020. A Paris, ce taux est de seulement 14 % (2015).

« Ces faibles performances placent la région Ile-de-France en net retrait par rapport à plusieurs régions et métropoles européennes », soulignent les Sages, qui citent en exemple, la Flandre, les agglomérations de Tallin, Milan ou Odense (Danemark) et la Catalogne.

La Cour préconise notamment de favoriser l’apport volontaire (dépôt dans des bacs dans un quartier par exemple ou création de déchetteries), de développer une collecte séparée pour quatre types de matériaux (verre, emballages légers, cartons/papiers, biodéchets) et de moderniser les centres de tri.

Le rapport signale que Paris, comme beaucoup de zones très denses, a de piètres performances de tri, notamment car de nombreux immeubles n’ont pas de bacs pour les papiers et emballages (9.900 immeubles soit 15 %) et pour le verre (34 %). Mais également car il n’y a pas de collecte séparée des déchets organiques auprès des restaurants par exemple.

Que ce soit auprès des professionnels ou des particuliers, la collecte de ces biodéchets est appelée à se développer, la loi sur la transition énergétique prévoyant une généralisation de ce tri à l’horizon 2025. Aucune filière n’est pour l’instant organisée en Ile-de-France, contrairement à des villes comme Lorient, Montpellier, Milan ou Barcelone, etc.

Or, ces déchets organiques représentent un quart des poubelles et peuvent être transformés en engrais naturel (compost) ou en gaz naturel (usine de méthanisation).

Paris va tester à partir de cet été dans deux arrondissements (IIe et XIIe) la collecte séparée de ces déchets, qui seront dirigés var une nouvelle poubelle collective orange.

*****

2/ Abandon de l’écotaxe : La Cour des comptes dénonce un «échec de politique publique» (AFP – 8 février 2017)

Dans son rapport annuel, la Cour des comptes tire à vue sur l’abandon de l’écotaxe. La Cour dénonce ce mercredi un « échec de politique publique », une « décision sans base contractuelle » qui coûtera à l’État près d’un milliard d’euros, rien qu’en indemnisations.

Un échec de politique publique

« L’abandon de l’écotaxe poids lourds constitue un échec de politique publique, dont les conséquences sont probablement très durables », déplorent les Sages de la rue Cambon dans leur rapport annuel publié mercredi. « Coûteux pour les finances publiques et dommageable pour la cohérence de la politique des transports et son financement, l’abandon de l’écotaxe poids lourds constitue un gâchis », poursuit la Cour des Comptes.

Elle déplore un pilotage du projet « centré sur des objectifs de court terme », une suspension « prise dans la précipitation », et relève qu « aucune analyse préalable de la portée de cette décision n’a été conduite ».

Ainsi, « cette décision sans base contractuelle a fragilisé la position de l’État, limitant notamment toute possibilité de rechercher, par la suite, une éventuelle faute d’Écomouv’ (consortium franco-italien chargé de la mise en œuvre de cette taxe) dans le retard ou les défauts du dispositif ».

La taxe sur les poids lourds était l’une des mesures phares du Grenelle de l’Environnement, et devait permettre le financement et l’entretien des infrastructures de transport.

Jamais mise en service, elle avait été suspendue en octobre 2013 après la fronde menée par les « bonnets rouges ».

Son remplacement par un « péage de transit » avait été envisagé, avant une « suspension sine die » par la ministre de l’Écologie Ségolène Royal, et, le 30 octobre 2014, la résiliation du contrat passé avec Écomouv’.

« Le mandat de négociation (donné par l’État) finalement retenu se résumait à deux objectifs principaux : éviter tout paiement à Écomouv’ en 2014, et ne rien trancher de manière définitive au cours de cette période ». Or le report d’une partie des indemnités de résiliation a coûté 35,4 millions d’euros, souligne la Cour.

Et l’État se retrouve au final avec une lourde ardoise : 957,58 millions d’euros d’indemnités à verser à la compagnie Écomouv’ et ses partenaires, et 70 millions d’euros pour mettre en œuvre l’écotaxe, puis la défaire.

À ces dépenses s’ajoutent des recettes manquantes : 9,8 milliards d’euros d’écotaxe entre 2014 et 2024, et 795 millions d’euros de taxe à l’essieu pour la période 2009-2024, cette taxe ayant été abaissée en prévision de l’arrivée de l’écotaxe.

L’État a également dû procéder à la dépréciation comptable des portiques et autres équipements, « initialement valorisés à 652 millions d’euros ». Quelques équipements ont été vendus, pour des montants compris entre 2 et 30 % de leur valeur initiale, rapportant seulement 2,19 millions d’euros à l’État.

La solution de remplacement adoptée, une hausse de la taxe sur les carburants (TICPE), suscite elle aussi les critiques de la Cour : « l’objectif indirect de rééquilibrage de la compétitivité relative entre les transporteurs français et étrangers en France, que portait l’écotaxe poids lourds, est mis en échec » puisque les poids lourds étrangers « se ravitaillent peu en France ».

Sur le volet social, les 210 salariés d’Écomouv’ ont été licenciés, et la Cour des comptes précise que « les reclassements envisagés pour une partie d’entre eux dans des établissements publics de l’État n’ont pas prospéré ».

Dans sa réponse à la Cour des comptes, le cabinet du Premier ministre affirme que cette décision a fait l’objet d’« analyses juridiques et financières », et que l’État a utilisé « tous les leviers dont il disposait dans le cadre des négociations avec Écomouv’ », obtenant ainsi « des conditions financières plus favorables qu’initialement prévues ».

Il assure que cette décision est « réaliste et efficace sur le long terme », avec un « bilan financier qui n’est pas si défavorable pour les finances publiques ».

*****

3/ Cour des comptes : les « autoroutes ferroviaires » sont à la traîne (AFP – 8 février 2017)

Paris (AFP) – Le transport de camions sur des trains, dit « autoroutes ferroviaires », est encore très loin de l’objectif en volume fixé pour 2020 et n’est toujours pas rentable malgré d’importantes aides publiques, selon le rapport annuel de la Cour des comptes publié mercredi.

Les deux « autoroutes ferroviaires » en activité en 2015 ont transporté « environ 70.000 unités en 2015 », ce qui reste « nettement en deçà de l’objectif de 500.000 camions fixé pour 2020 » lors du Grenelle de l’environnement fin 2007, relèvent les magistrats de la rue Cambon.

La ligne reliant la France à l’Italie (175 km via le tunnel du Mont-Cenis) « ne parvient pas à monter en puissance » : moins de 30.000 poids lourds par an, soit 2 % du trafic transalpin, mais 9 millions d’euros de pertes en 2015, comblées « sans enthousiasme » par les deux pays.

Ce régime de subvention, qui prévaut à titre « transitoire » depuis 2003, est censé prendre fin en 2018, la Cour des comptes appelant à « mettre en œuvre la mise en concession » avant cette date.

Le rapport pointe par ailleurs « l’échec coûteux » de l’itinéraire atlantique (1.050 km entre Hendaye et les Hauts de France), pour lequel l’Etat et les collectivités ont engagé 69,3 millions d’euros, « dont une quarantaine dépensés en pure perte ».

Seule la ligne Perpignan-Luxembourg est parvenue à « un équilibre d’exploitation fragile », sans subvention mais avec des investissements publics dans les terminaux ferroviaires, en particulier au Boulou (Pyrénées-Orientales) pour un montant estimé à 70 millions d’euros en dix ans.

Reste néanmoins à « évaluer le bénéfice socio-économique et environnemental » de cet itinéraire emprunté chaque année par 40.000 camions.

Enfin, le prolongement de cette ligne vers Calais, qui a bénéficié de 18 millions d’euros d’aide de l’Etat, « peine à démarrer » en raison de la présence de migrants cherchant à entrer dans le port pour rejoindre la Grande-Bretagne.

Son activité avait été suspendue en juillet après « trois mois de fonctionnement difficile ». La reprise du trafic a toutefois été annoncée mardi.

RÉFÉRENCES

1. Rapport 2017 de la Cour des comptes : http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2017.

2. CORBIN Jean-Marie, « La problématique des déchets en France », www.portes-essonne-environnement.fr, 7 mars 2015 : http://portes-essonne-environnement.fr/la-problematique-des-dechets-en-france-formation-ene/.

3. CORBIN Jean-Marie, « Le coût politique et économique de l’abandon de l’écotaxe », www.portes-essonne-environnement.fr, 25 octobre 2014 : http://portes-essonne-environnement.fr/le-cout-politique-et-economique-de-labandon-de-lecotaxe/.

4. MONNIOTTE-MÉRIGOT Sylvie, « L’État renonce à l’autoroute ferroviaire atlantique (AFA) », www.portes-essonne-environnement.fr, 30 avril 2015 : http://portes-essonne-environnement.fr/letat-renonce-a-lautoroute-ferroviaire-atlantique-afa/.

5. La population en Ile de France – synthèse sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_l’%C3%8Ele-de-France.

6. MÉRIGOT Bernard, « MGP. Un budget 2017 peau de chagrin. Les effets d’une complexité institutionnelle », www.portes-essonne-environnement.fr, 12 février 2017 : http://portes-essonne-environnement.fr/mgp-un-budget-2017-peau-de-chagrin-les-effets-dune-complexite-institutionnelle/.

© Jean-Marie CORBIN, 15 février 2017, 21 heures.

ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2017.

Pollution de l’air en Ile-de-France. Les mesures sont-elles efficaces ?

La région Ile-de-France connait en ce début de mois de décembre 2016 une série d’alertes maximales concernant la mauvaise qualité de l’air. L’auteur de la présente enquête habite avec sa famille à proximité de l’autoroute A6 où passent quotidiennement plus de 170 000 véhicules par jour. Il témoigne que les effets de la pollution, se font ressentir d’une manière concrète par exemple par des sensations d’irritation de la gorge.

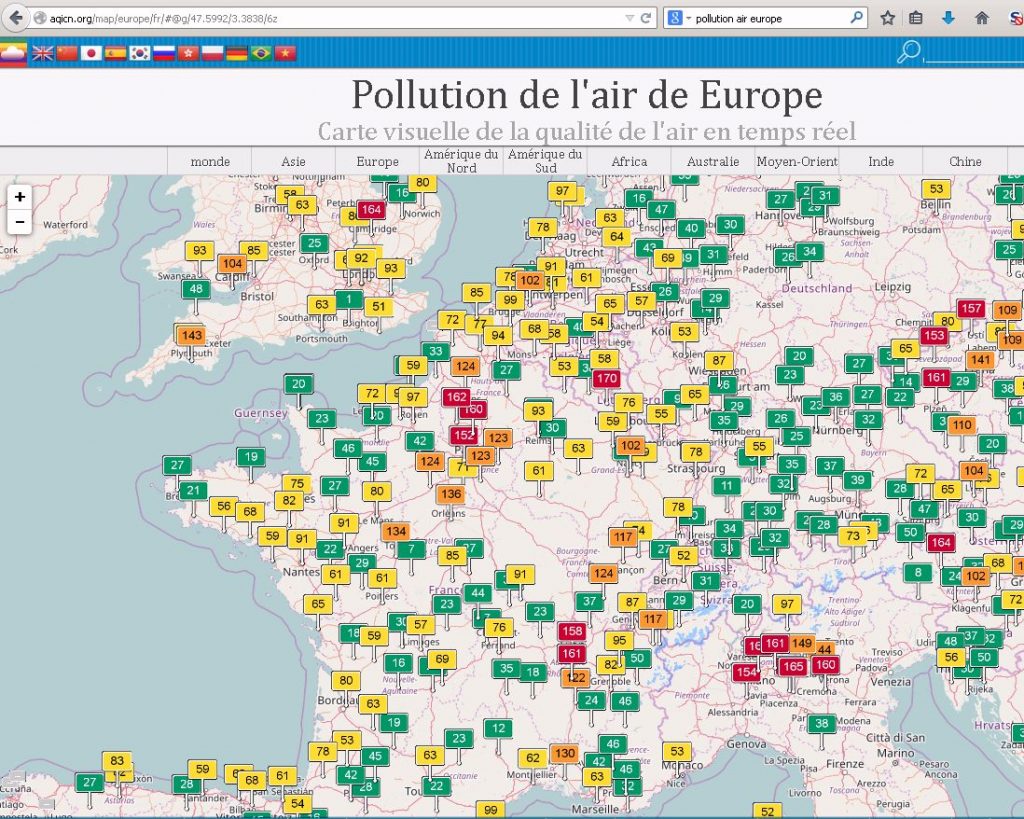

Les indicateurs de la pollution

Comme l’attestent les mesures effectuées par Airparif, la situation atmosphérique est très dégradée. Des interdiction de circulation ont été prises par la préfecture de Paris pour restreindre la pollution. On doit s’interroger sur leur efficacité.

Une absence d’information

Au matin de ce mardi 6 décembre 2016, je me trouvais au guidon de ma fidèle motocyclette 125 cm3 au chiffre matricule impair qui consomme avec déraison 2,5 litres au 100 km. J’étais donc un vil pollueur qui aurait bien mérité sa punition, s’il avait été attrapé… sauf qu’il en aurait été tout surpris ! En effet, peu réceptif ni aux actualités télévisés du 20 heures, ni au informations radiophoniques du matin, je n’en savais rien.

Je n’étais pas le seul, puisque les panneaux lumineux d’affichage « en temps réel », positionnés sur l’A6, affichaient les temps de parcours pour les autos (les mêmes que d’habitude et donc pas de diminution de la fréquentation) et la limitation à 90 km/h. Celle-ci n’etait d’ailleurs aucunement respectée, les automobilistes (et les camionneurs) écrasant le champignon dès la moindre opportunité. Il n’y avait absolument rien sur les restrictions de circulation.

Il fallu attendre la soirée du 6 décembre pour voir affichées des informations concernant la journée à venir du 7 décembre. Notons que le site internet du ministère de l’intérieur ne faisait pas non plus état de cette interdiction pour la journée du 6 décembre, les informations concernant la seule journée du lendemain, le 7.

Le communiqué de presse de la Préfecture mérite une analyse : la liste des exonérés de l’ interdiction de circuler est stupéfiante, voire discriminatoire, et il faut s’interroger sur cette panoplie d’interdictions et d’autorisations. Pourquoi les journalistes ? Pourquoi les véhicules étrangers ? On se le demande …

L’incitation à utiliser les transports en commun

Ils sont gratuits, alors, il faut les prendre. Encore faut-il pouvoir y monter et y circuler ! Nos précédents articles ont plusieurs fois abordé le sujet. Les transports en commun franciliens sont dans un état déplorable et il y a peu d’espoir d’amélioration à court terme. Le report modal ne doit se faire que parce qu’il est redevenu performant et non pas sous une quelconque contrainte.

Et les avions ? Si les feux de cheminée au bois sont interdits, qu’en est-il des aéronefs circulant autour d’Orly et de Roissy ? Réponse : a ce jour, rien. Pense-t-on que les réacteurs d’avion rejettent des petites fleurs aux douces senteurs printanières, y compris en la présente saison pré-hivernale. ?

Les rejets de CO2 sont la conséquence de la combustion du kérosène, le fait est bien connu. Mélangé à l’air, le kérosène, brûle dans les moteurs d’avion selon la formule générale : CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 => n CO2 + (n+1) H2O. En vérité cela n’est que théorique car l’air que nous respirons est certes composé d’oxygène (O2), mais aussi d’azote (N2). Brulé dans les réacteurs d’avions, il devient du NO2, le fameux dioxyde d’azote des alertes de pollution. De plus, cette combustion n’étant pas parfaite, nous retrouvons des éléments carbonés mal brulés, c’est à dire oxyde de carbone (CO) – qui est un poison mortel – à partir d’une certaine dose et surtout du carbone (C) sous la forme de suies et de particules. C’est ainsi que sur la carte d’Europe, la ville de Beauvais, site d’un aéroport, apparaît en rouge, comme l’Ile-de-France.

Nous prendrait-on pour des imbéciles ? Il est anormal que les restrictions de circulation appliquées aux véhicules automobiles ne concernent pas également les avions.

Que faire ?

Portes de l’Essonne Environnement a dernièrement interrogé Airparif sur l’efficacité des mesures prises par la mairie de Paris interdisant les autos et les motos d’un certain âge à circuler à l’intérieur de la capitale. Faute d’élément tangible, nous n’avons pas pu avoir de réponse, le dossier étant en cours de finalisation. Les faits sont parfois têtus …

En attendant, la situation empire. Ce n’est pas avec cette nouvelle « panoplie » de mesurettes que l’on va résoudre efficacement le problème de la dégradation du cadre de vie en Ile-de-France. Le diagnostic est mal posé et on devrait commencer par rechercher les raisons de cette croissance des pollutions ainsi que les motifs des déplacements en Ile-de-France. Sont-ils économiques ou de convenances personnelles ? L’écotaxe qui portait sur les poids lourds pouvait redonner l’avantage aux circuits logistiques courts. On a laissé piteusement échapper une opportunité. Le télétravail reste banni dans la culture du management à la française. La présence physique des personnels sur le lieu de travail reste le premier moyen d’évaluation de l’efficience au travail. Voilà des pistes sérieuses parmi bien d’autres !

Il demeure une grande inconnue, la pollution concerne d’autres villes de France et d’Europe. Et si les centrales au charbon allemandes y étaient pour quelque chose, au moins sur la pollution de fond ?

RÉFÉRENCE

1. Communiqué d’invitation au Carrefour-débat « Débat public, concertation, conciliation, médiation : quelles synergies ? », 8 septembre 2016, 1 p.

DOCUMENTS EN LIGNE

- arrete-du-prefet-2016-01352

- http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Actualites/Prevention/Circulation-alternee-du-6-decembre-2016

- http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Salle-de-presse/Communiques-de-presse/Environnement

- cp-pollution-06-12-16

© Jean-Marie CORBIN, Président de PEE, 7 décembre 2016.

ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2016.

EPT 12 – Savigny-sur-Orge. Le covoiturage est-il opportunité ?

Le covoiturage est-il opportunité ?

Au cours des déplacements urbains, 75 % des déplacements pendulaires se font sans passager : des automobilistes sont seuls dans leur véhicule. Les « 4 roues » agglutinées dans les bouchons vont de la petite citadine au monospace familial tous équipés pour accueillir de 3 à 6 passagers supplémentaires. N’y aurait-il pas là l’opportunité de mutualiser ce moyen de transport pour diviser non seulement les frais mais aussi l’occupation au sol et l’empreinte écologique ? Le covoiturage pourrait être une amorce de solution.

Mise en œuvre : une expérience personnelle

Plus facile à dire qu’à faire comme le démontre cette expérience personnelle. Jean-Marie (le rédacteur de cet article) et Yves l’ont vécue au cours de la saison 1999-2000. Ils habitent tous les deux au Pavé de Grignon à Thiais (aujourd’hui dans l’EPT 12) et doivent se rendre à leur lieu de travail au fort d’Ivry-sur-Seine (aussi dans l’EPT 12). Le tracé fait 7 km ponctués de 23 feux tricolores. Le temps de parcours est de 20 minutes dans un trafic très dense alternant grands axes et petites rues. Dans le meilleur des cas, le record fut de 12 minutes après avoir enchaîné la quasi totalité des feux au vert !

Jean-Marie et Yves sont collègues de travail affectés au même service informatique, leur bureaux sont face à face et leurs horaires sont très réguliers. Chaque début de semaine, on change de chauffeur afin de répartir les charges. Ce tableau aux apparences idylliques révèle certains inconvénients.

Chacun ayant sa propre organisation de vie privée, cela signifie que les souhaits d’absence pour convenances personnelles notamment pour les congés ne coïncident pas. Entre les petites vacances scolaires et les grandes, cela fait en moyenne deux mois par an où le covoiturage ne s’avère pas possible.

Il faut y ajouter les absences pour divers motifs comme des rendez-vous en ville (médecin, professeurs, etc.), les indisponibilités professionnelles (réunions qui débordent). Soulignons que l’un et l’autre sont très ponctuels et très organisés – ah, la rigueur des informaticiens ! L’ami Yves est d’un calme et d’une placidité exemplaire au volant comme au travail. Et, pourtant, parfois surviennent d’autres imprévus.

Panneau d’aire de covoiturage devant le cimetière de Champagne à Savigny-sur-Orge. © Jean-Marie CORBIN pour PEE, 20 mai 2016.

Un matin, Françoise appelle Yves. Elle est très embarrassée par sa voiture en panne de batterie au moment de vouloir rentrer de sa nuitée d’infirmière. Yves se fait prêter des câbles par un collègue mais, pas de chance, ce n’est pas sa semaine de conduite de covoiturage. Yves doit donc faire appel à Jean-Marie pour le conduire auprès de Françoise. Mais Jean-Marie est en intervention chez un utilisateur à l’intérieur du site et reste introuvable. Yves finit par le joindre. Ils partent immédiatement rejoindre Françoise et ils dépannent avec succès son véhicule. Yves a fait preuve d’un calme et d’une diplomatie exemplaire face au tempérament plus volcanique de Françoise qui commençait à s’impatienter. Tout s’est bien terminé, si ce n’est que Françoise, n’a pas vraiment apprécié du tout cet impondérable lié au covoiturage.

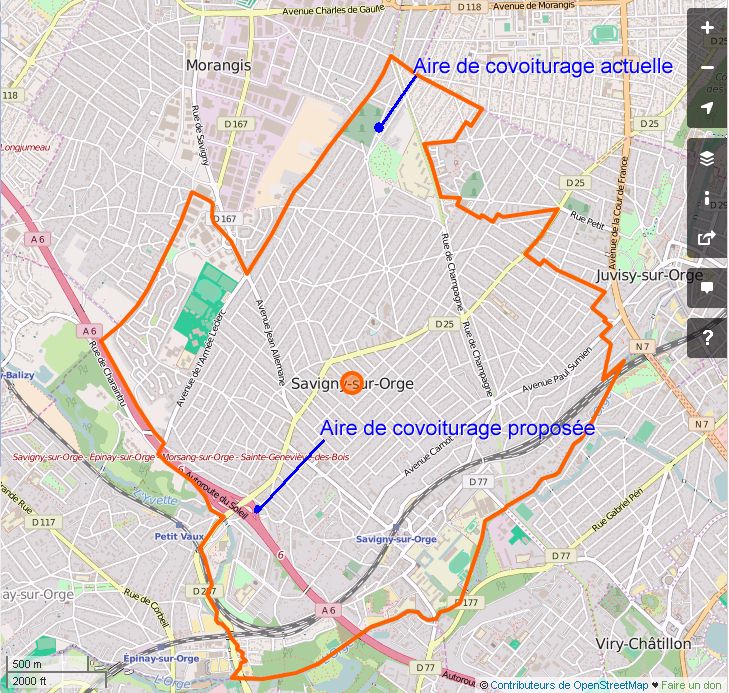

L’implantation des aires de covoiturage

Le covoiturage étant présenté comme une des alternatives à la congestion des transports urbains, certains élus pensent mener un action efficace en créant des aires de covoiturage. On en aperçoit occasionnellement sur le bord des axes de circulation. Leur implantation ne doit pas se faire sans réflexion et sans concertation. L’exemple suivant nous montre l’échec assuré d’une implantation choisi en dépit « du bon sens ».

Article traitant de la mise en place d’une aire de covoiturage issu du magazine Vivre à Savigny-sur-Orge, janvier-mars 2016, page 17. (2)

Éric MEHLHORN (LR), maire de Savigny-sur-Orge, vice-président du conseil départemental, conseiller métropolitain a inauguré dernièrement une aire de covoiturage située à côté de l’entrée du cimetière de Champagne. Nous nous sommes étonnés d’un tel choix hormis que le nombre de sépultures de l’autre côté du mur n’est pas sans rappeler la mortalité routière annuelle. Celle qui refuse de baisser faute de lutte énergique contre l’alcoolisme, l’addiction aux stupéfiants, et l’usage immodéré d’éléments « distracteurs » comme le téléphone mobile.

En effet, l’aire de stationnement savinienne est située à l’écart de tout grand axe de circulation. N’oublions pas que l’axe le plus proche et qui mène à la zone aéroportuaire d’Orly a été verrouillé et confisqué avec zèle par Alain VÉDÈRE (DVD) maire de Paray-Vieille-Poste, et Chritine RODIER (LR), maire d’Athis-Mons, ceux-ci étaient agacés par le trafic de transit.

Enfin, et ce qui relève de l’élément décisif, la création d’une aire de covoiturage se fait en règle générale dans une zone où les possibilités de stationnement sont restreintes. Ce qui n’est pas du le cas ici. Il y a peu d’habitations à proximité et le cimetière de Champagne reçoit des visiteurs en nombre qu’à l’occasion de funérailles et aux fêtes de la Toussaint. Pas de quoi rendre la situation locale tendue en terme de stationnement !

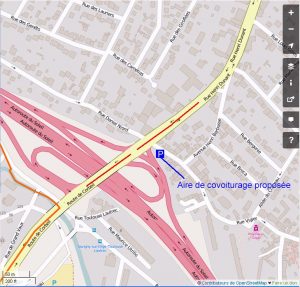

Réfléchissons bien, et cherchons un emplacement mieux adapté au covoiturage à proximité d’un grand axe de circulation. La bretelle d’accès n° 6 de l’A6 située sur la RD 25 entre Savigny-sur-Orge et Épinay-sur-Orge est bonne candidate. En dehors de Rungis et Thiais, il n’y a pas beaucoup de communes au sein de l’EPT 12 qui ont un accès aussi ouvert au réseau autoroutier. En plus, il existe déjà tout contre l’A6, une aire de stationnement en zone bleue. La situation est parfaite pour transformer très facilement quelques places de ce parking en aire réservée au covoiturage.

Cartographie des aires de covoiturage à Savigny-sur-Orge. Fond de carte © OpenStreetMap, 20 mai 2016.

Mais, il y a un gros problème.

Accès au parking à proximité de la bretelle de l’A6. Il est impossible de rejoindre l’autoroute. © Jean-Marie CORBIN pour PEE, 20 mai 2016.

En effet, il est possible de sortir de l’autoroute pour rejoindre cette aire de stationnement mais il n’est plus du tout possible d’accéder à l’autoroute depuis cette aire. Pourquoi ? Parce la traversée de la RD 25 a été bloquée à cet endroit en 2001 sur décision de Jean MARSAUDON, député-maire de Savigny-sur-Orge. La raison est assez triviale, il habitait la rue Daniel-Niord et était exaspéré par le passage des véhicules en transit dans sa rue. C’est ce qu’il m’a affirmé au cours d’une conversation téléphonique le 28 janvier 2002. Il s’est donc barricadé d’une forêt de « sens interdit » et en a profité pour barrer la traversée de la RD 25 au droit de la rue Daniel-Niord. Jean MARSAUDON s’en est allé en 2008, mais les barricades sont restées.

Aire de covoiturage sortie A6 Savigny-sur-Orge proposition. Fond de carte © OpenStreetMap, 20 mai 2016.

Avec ou sans panneau, le covoiturage n’est donc pas possible à cet endroit à moins qu’Éric MEHLHORN, le maire de Savigny-sur-Orge prenne la décision 1) de réserver des places de stationnement à cet endroit, 2) de réouvrir le passage sur la RD31 qu’avait fait fermer Jean MARSAUDON.

RÉFÉRENCES

1. Commissariat général au développement durable (CGDD/MEDDE), « Le covoiturage pour les déplacements domicile-travail : quel potentiel ? », Études et documents, n° 107, juin 2014, 52 p. (pdf) : news-22056-enquete-2008.

2. Ville de Savigny-sur-Orge, « Covoiturage : liberté, économies, respect de l’environnement font bon ménage », Vivre à Savigny, janvier-mars 2016, p. 17.

© Jean-Marie CORBIN, 20 mai 2016.

Savigny-sur-Orge. De mystérieuses bandes jaunes dans les rues…

Chaud devant…

Le jeudi 11 février 2016, vers 13 h 30, les employés d’un prestataire de services circulant dans une camionnette « Marquage » ont peint (à chaud !) une ligne jaune discontinue du côté des numéros pairs de la rue Galvani, à Savigny-sur-Orge. A l’origine, cette bordure de trottoir est peinte en jaune dans une première section, puis et en bleu, avec un panneau indiquant que le conducteur se trouve dans une zone bleue où le stationnement est à durée illimitée, gratuit, mais contrôlé par disque.

Double marquage sur la chaussée (jaune) et sur la bordure de trottoir (jaune et bleue) dans la rue Galvani, à Savigny-sur-Orge. Une nouvelle signalétique qui ne se trouve pas dans le code de la route ! © Photographie BM/CAD, 11 février 2016.

Ces prestataires officient pour le compte du service voirie de l’ancienne CALPE ou de la commune. Plus personne ne sait très bien de qui relève cette compétence avec les évolutions territoriales vécues depuis le 1er janvier 2016 ! En tous les cas, les élus et les services de cette collectivité responsable viennent d’inventer une nouvelle signalétique relative à l’arrêt et au stationnement… Quelle sera l’amende pour le contrevenant ?

Jaune, bleu, jaune…

En effet, l’intelligibilité de cette signalisation est incertaine, puisqu’on trouve successivement, selon les parties :

- une bordure de trottoir peinte en jaune + à 0,70 cm de la bordure, une bande jaune peinte sur la chaussée,

Double marquage sur la chaussée (jaune) et sur la bordure de trottoir (jaune) dans la rue Galvani, à Savigny-sur-Orge. Une nouvelle signalétique qui ne se trouve pas dans le code de la route ! © Photographie BM/CAD, 11 février 2016.

- une bordure de trottoir peinte en bleu + à 0,70 cm de la bordure, une bande jaune peinte sur la chaussée.

Double marquage sur la chaussée (jaune) et sur la bordure de trottoir (jaune et bleue) dans la rue Galvani, à Savigny-sur-Orge. Une nouvelle signalétique qui ne se trouve pas dans le code de la route ! © Photographie BM/CAD, 11 février 2016.

Un riverain du quartier dont la fille est en train de passer le permis de conduire ne comprend pas la signification de cette deuxième bande jaune peinte parallèlement. PEE non plus d’ailleurs !

« C’est la première fois que je vois ce type de marquage, il va falloir réviser le code de la route pour ajouter cette signalisation. Il est vrai que le stationnement de véhicules dans la rue, en impasse, gêne ou empêche les camions de ramassage des déchets ménagers de remonter la rue en marche arrière. Mais, pourquoi ne pas procéder à une signalisation conforme aux textes du code de la route en vigueur ? »

Ce qui est sûr, c’est que la décision concernant le marquage au sol n’a été précédée par aucune concertation ni information des riverains de la rue Galvani.

RÉFÉRENCE

Code de la route sur le site Internet www.Legifrance.gouv.fr : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159563&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20090727.

© Bernard MÉRIGOT, 22 janvier 2016, 19 h 00.