Archives de catégorie : Urbanisme

Savigny-sur-Orge. Le rapport de l’ANRU sur le renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux

Le quartier de Grand-Vaux / Grand-Val comprend près de 4 500 habitants au sein de la commune de Savigny-sur-Orge (37 000 habitants). La rénovation urbaine est certainement l’un des problèmes parmi les plus complexes qui se présente à l’État (gouvernement, ministères, organismes publics…), aux collectivités territoriales, que ce soit au niveau des élus, des fonctionnaires des administrations locales, des organismes publics ou privés chargés d’un service public, des associations, et enfin des habitants.

Long et difficile est le chemin de la démocratie locale qui a pour point de départ les besoins manifestés par les habitants, et qui rencontre successivement sur son trajet, les indifférences administratives, les bonnes raisons qu’elles ont pour ne pas faire, les effets d’annonce des responsables politiques, les retards pris dans les recherches de partenariats, les études, les concertations annoncées, les décisions prises dans le secret, les documents publics non diffusés ou volontairement cachés, l’obtention des financements sans cesse repoussées, pour arriver enfin aux réalisations concrètes qui, pour le coup, font l’objet d’une cérémonie d’inauguration.

« Mon quartier, mes idées, son avenir. Présentation des scénarios du projet de renouvellement urbain ». Réunion publique sur l’avenir du quartier de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge organisée par l’ANRU le mercredi 29 novembre 2017. Extrait du site de la mairie de Savigny-sur-Orge.

Le désenchantement citoyen est un sentiment perçu par les chercheurs en sciences sociales qui observent les pratiques participatives. Il est également noté par les médias.

C’est ainsi que journal Le Parisien rappelle que le projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux a été lancé en août 2016 « en grande pompe », indiquant par là, à la fois comme un excès dans la fabrication publique d’un évènement (présence au coude-à-coude du maire, du député, de la préfète, du président du conseil départemental…), et d’un déséquilibre (quasi-absence des habitants).

Le citoyen est soit indifférent, soit perdu. Pour ne pas l’être, il a besoin d’avoir accès à la totalité des documents publics qui le concernent, qui concernent son cadre de vie, et qui concernent son environnement. Un accès qui est loin d’être la règle.

Parce qu’une opération qui associe huit partenaires publics ou privés, tous chargés d’une mission de service public, crée une émulation. Elle crée aussi des rivalités. Qui va prendre le pas sur l’autre ?

Toute décision devient stratégique, et tout document public se porte mieux en demeurant confidentiel. On notera que les 4 annexes du rapport ne sont pas reproduites dans le pdf que nous a communiqué l’ANRU. On peut s’interroger.

C’est dans cet état d’esprit que l’on doit lire le rapport publié par l’ANRU sur la rénovation du quartier de Grand-Vaux établi en septembre 2016. Le pdf est accessible avec le lien suivant : ANRU Savigny Grand Vaux 01 08 2016

« Nouveau programme national de renouvellement urbain. Protocole de préfiguration du quartier de Grand-Vaux / Grand Val à Savigny-sur-Orge », 2016, ANRU, 2016, 110 p. 1

On trouvera le pdf de ce document sous le lien suivant : ANRU Savigny Grand Vaux 01 08 2016

DOCUMENT n° 1

RÉUNION PUBLIQUE SUR L’AVENIR DU QUARTIER DE GRAND-VAUX

Lancé en grande pompe en septembre 2016, le projet de renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux, à Savigny-sur-Orge, a pris un certain retard sur le calendrier initial. Ce mercredi 29 novembre 2017, les quelque 4 500 habitants de cette cité populaire devraient en savoir davantage sur l’avenir de ce projet ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine). Une réunion publique se tient à partir de 19 heures au gymnase David Douillet à Savigny-sur-Orge.

A cette occasion, trois scénarios de configuration retenus pour la rénovation de ce quartier seront présentés à la population. L’un de ces trois projets sera retenu pour bâtir le futur quartier de Grand-Vaux.

Gymnase David Douillet, 1, allée Georges-Clémenceau à Savigny-sur-Orge. A partir de 19 heures. Entrée libre.

RÉFÉRENCE

« Savigny-sur-Orge. Réunion publique sur l’avenir du quartier de Grand-Vaux », Le Parisien Essonne, 29 novembre 2017. http://www.leparisien.fr/savigny-sur-orge-91600/savigny-sur-orge-reunion-publique-sur-l-avenir-du-quartier-de-grand-vaux-28-11-2017-7420716.php

DOCUMENT n° 2

LE PROJET DE RÉNOVATION DE GRAND VAUX EST (ENFIN) LANCÉ

Hier, lors d’une visite sur place, élus et représentants de l’Etat ont signé un protocole. Les travaux devraient débuter en 2018. Le quartier de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge va changer. C’est du moins ce qu’ont promis élus et représentants de l’État lors d’une visite hier. Ils ont signé un protocole de préfiguration, qui lance un projet de réhabilitation piloté par l’Agence régionale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Un secteur délaissé. Entre Savigny et Grand Vaux, le désamour est total. « Quand on habite ici, on est de Grand Vaux, pas de Savigny », glisse un jeune du quartier. Coupée de la ville par l’autoroute A6 et la voie ferrée, cette cité de 4 470 habitants conçue dans les années 1960 avait été « oubliée » lors du premier plan de l’ANRU, a rappelé François Durovray, président (LR) du conseil départemental lors de la signature. Typique des « grands ensembles », avec ses barres et ses tours, Grand Vaux affiche une vétusté extrême symbolisée par son centre commercial à l’abandon.

Le calendrier. En 2014, le quartier a été retenu parmi les 200 sites dits « d’intérêt national ». Son renouvellement, et celui de la copropriété Grand Val située en périphérie, démarrera par des études qui débuteront avant la fin de l’année. Il s’agit d’identifier les besoins en matière de logements, services, mobilités et lieux de vie. Une phase qui doit s’effectuer en concertation avec les habitants. Un conseil citoyen, incluant des riverains et des représentants associatifs, a été créé dans ce but. Par ailleurs, une Maison du projet, vitrine de cette rénovation, doit voir le jour dans le quartier. Plus tard, le dépôt de la convention ANRU doit intervenir lors de l’été 2017 afin de lancer des travaux qui ne commenceront pas avant 2018.

Le retour de la prévention. « La sécurité est un élément d’attractivité d’un territoire », a rappelé, hier, Josiane Chevalier, la préfète de l’Essonne. Au-delà des mesures de répression, c’est bien sur la prévention que misent les autorités pour reprendre la main sur ce quartier dit « difficile ». Des associations spécialisées dans l’encadrement des jeunes fragilisés feront leur retour à Grand Vaux. « Cela fera l’objet d’une délibération au département en fin d’année », assure François Durovray, président du Conseil départemental.

RÉFÉRENCE

« Le projet de rénovation de Grand Vaux est (enfin) lancé », Le Parisien Essonne, 24 septembre 2016. Article de Laurent DEGRADI. http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/le-projet-de-renovation-de-grand-vaux-est-enfin-lance-24-09-2016-6146105.php

RÉFÉRENCES

Commune de Savigny-sur-Orge, « Mon quartier, mes idées, son avenir. Présentation des scénarios du projet de renouvellement urbain ». Réunion publique sur l’avenir du quartier de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge organisée par l’ANRU le mercredi 29 novembre 2017. Extrait du site de la mairie de Savigny-sur-Orge.

AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE (ANRU), COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, LES PORTES DE L’ESSONNE, AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH), Préfecture de l’éSSONNE, CAISSE DES DÉPÔTS, COOPÉRATION ET FAMILLES, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE l’ESSONNE, Nouveau programme national de renouvellement urbain Protocole de préfiguration du quartier de Grand-Vaux / Grand Val, 2016, 110 p. + 4 annexes.

On trouvera le pdf de ce document sous le lien suivant : ANRU Savigny Grand Vaux 01 08 2016

NB. Les 4 annexes ne sont pas reproduites dans le pdf que nous a communiqué l’ANRU.

Ce document a été signé le 1er août 2016 par huit institutions :

- Agence Nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU)

Nicolas GRIVEL, Directeur général - Préfecture de l’Essonne

Josiane CHEVALLIER, Préfète de l’Essonne - Établissement public territorial Grand Orly Seine amont Val de Bièvre

Michel LEPRÊTRE, Président - Mairie de Savigny-sur-Orge

Éric MEHLHORN, maire - Coopération et famille

Éric MADELRIEUX, Président du Directoire - Caisse des Dépôts

Régis PELISSIER, Directeur régional - Département de l’Essonne

François DUROVRAY, Président du Conseil départemental - Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)

Blanche GUILLEMOT, Directrice générale

© Paul-André BEAUJEAN, 29 novembre 2017, 14 heures.

COMMENTAIRE DU 29 novembre 2017

Un « atelier participatif » est organisé le mercredi 6 décembre 2017 à 19 heures à la Maison de quartier de Grand Vaux. Des tracts ont été distribués. Il en existe deux versions :

- sans mention du jour de l’heure et du lieu.

- avec mention du jour, de l’heure et du lieu, imprimés sur une étiquette autocollante format 10 x 3,4 cm collée sur le tract.

ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2017

http://portes-essonne-environnement.fr

Aménagement du territoire. Définition géographique des territoires du quotidien

Le territoire est à la mode.

En tant que notion géographique, il ne se réduit ni à l’espace, ni au milieu. Il désigne à la fois :

- le territoire institutionnel (découpage administratif)

- le territoire produit ou vécu par chaque individu ou groupe. C’est un espace que l’on s’approprie.

Comme écrit le géographe Roger BRUNET, « Le territoire, on lui appartient autant qu’il nous appartient ».

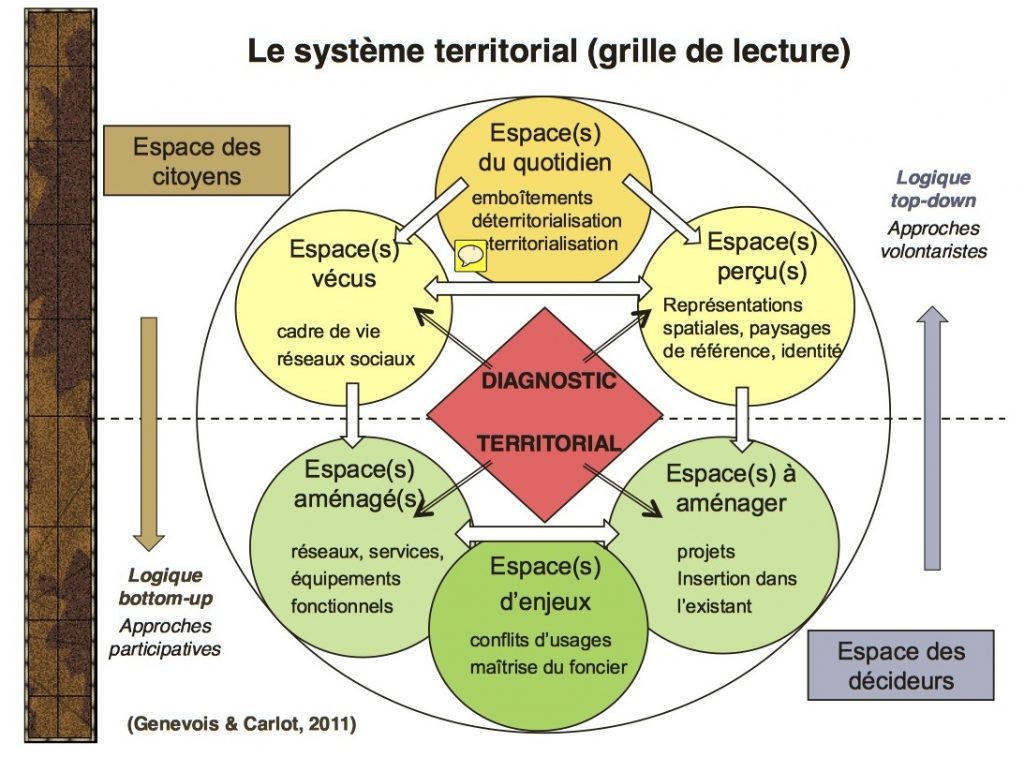

Selon Sylvain GENEVOIS, le territoire est une notion polysémique.

- Territoire du quotidien : espace familier qu’un individu construit par ses déplacements autour du lieu où il réside, ou il travaille, ou il étudie, où il a des activités de loisirs, et en fonction de ses différentes activités par une pratique routinière,

- Territoires de proximité : le quartier, la commune, le département, l’espace local avec ses services de proximité

- Territoires de vie : espace vécu, habité, parcouru, le bassin de vie, mais aussi son espace proche qui intègre une dimension subjective

- Nouveaux territoires : communautés de communes ou d’agglomération (EPCI), «pays », pôles d’excellence ruraux…

- Territoires de projet : espaces lié à des enjeux d’aménagement ou d’environnement, avec parfois une visée prospective ou participative.

Le point commun entre ces différentes variations, c’est qu’elles transforment les territoires et leurs approches en intégrant les représentations collectives et individuelles.

Le géographe Sylvain GENEVOIS remarque que les nouveaux programmes de géographie de classe de Première (2012) multiplient les références aux « territoires ». Pour lui, cela présente deux écueils possibles :

- perdre les élèves dans des nuances sans fin sur les différents types de territoires,

- galvauder le territoire et de le ramener à la notion d’ espace.

Il propose un schéma qui donne une approche globale permettant de saisir la double logique à l’œuvre dans les logiques territoriales :

- une territorialité par la base, vécue et émotionnelle,

- une territorialité par le haut, plus abstraite, d’essence idéologique et politique.

« La logique des citoyens et la logique des décideurs ne sont pas disjointes : l’enjeu majeur des nouveaux territoires est précisément de les rapprocher en faisant correspondre, autant que l’on peut, les deux approches ».

Il souligne qu’en dépit de l’aspiration à l’égard des démarches participatives, il existe un hiatus entre :

- l’espace vécu et l’espace perçu de l’homme habitant,

- les espaces de projet, ou d’aménagement, proposés par les décideurs.

C’est par une approche par le diagnostic territorial que l’on peut dégager les véritables enjeux et confronter les points de vue des différents d’acteurs.

RÉFÉRENCES

GENEVOIS Sylvain, « Le système territorial », Les territoires du quotidien en France. MCF Didactique de la géographique et TICE, Université de Cergy-Pontoise, IUFM de Versailles. http://sgenevois.free.fr/Territoires%20du%20quotidien%20et%20TICE_Genevois.pdf

© Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT, 10 octobre 2017, 23 heures.

ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2017.

MGP. Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire (1886-2016)

La Maison de Banlieue et de l’architecture (MDBA) d’Athis-Mons (1) présente du 13 septembre au 20 décembre 2017 une exposition sur le Grand Paris. Une occasion de prendre connaissance des étapes institutionnelles traversées par l’évolution des structures territoriales dans lesquelles nous vivons et de réfléchir sur leur avenir.

Aux origines du Grand Paris : 130 ans d’histoire (1886-2016) est une exposition coproduite par le Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS) et l’Atelier international du Grand Paris (AIGP) en 2016. Elle retrace, à partir de documents graphiques, de photographies, de plans, de tableaux, ou encore de films et d’objets venus de toute l’Ile-de-France, les différentes étapes qui ont donné naissance à la métropole d’aujourd’hui.

« Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire », Affiche de l’exposition présentée du 12 octobre 2016 au 28 mai 2017 à Suresnes.

L’exposition montre que le Grand Paris est né dès le milieu du XIXe siècle. La préfiguration du concept de métropole a été développée par Henri SELLIER et André MORIZET au début du XXe siècle, pour aboutir à la création, par la loi, de la Métropole du Grand Paris (MGP) le 1er janvier 2016. Elle présente :

- les enjeux du projet de Grand Paris actuel à travers une approche historique et chronologique,

- l’évolution de l’emprise de Paris sur son territoire,

- les conceptions successives des limites de la Ville de Paris,

- les différents projets d’aménagement de la ceinture de Paris.

Reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction générale des Patrimoines, le Service des musées de France, cette exposition a bénéficié d’un soutien financier de l’État. Sa scénographie a été réalisée par l’Atelier TILDE Mathilde Bardel & Atelier AP2 Philippe Papy, Direction artistique, graphisme, architecture et urbanisme.

RÉFÉRENCES

1. Maison de Banlieue et de l’Architecture (MDBA), Centre d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine de banlieue et de l’architecture, 41 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle, 91200 Athis-Mons.

Documents écrits

- Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS), « Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire », Le Journal, n° 3, 20 p. Exposition présentée du 12 octobre 2016 au 28 mai 2017 (pdf) : JOURNAL_MUS_GParis_web2009 vers def 21092016.pdf (2,55 Mo)

- CORTEVILLE Julie et DEGUILLAUME Marie-Pierre, Aux Origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire, Suresnes (Musée d’Histoire urbaine et sociale) et Paris (Région d’Ile-de-France), 2016.

Ce livre accompagne l’exposition d’intérêt national présentée au Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS) en 2016/2017. Le Grand Paris est une succession de lois, de dispositifs, de projets oubliés et d’utopies, d’aménagements parfois retardés ou abandonnés. C’est aussi une réalité vécue au travers de mots mythiques : la zone, les « fortifs », les villes nouvelles, les cités-jardin, ou bien abandonnés.. Historiens, ethnologues, archivistes et habitants donnent sens à ces mots.

Aux Origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire, de Julie CORTEVILLE et Marie-Pierrre DEGUILLAUME, 2016.

Vidéos

- DAIE-BERTIN Sahab (réalisation), HAMZEH Hoda et MARTIN Mélodie (conception et coordination), Le Grand Paris aujourd’hui et demain, Atelier international du Grand Paris (AIGP), 2016. Durée : 9 minutes 22. http://www.ateliergrandparis.fr/auxoriginesdugrandparis/

Cette vidéo a été conçue par l’AIGP pour être présentée au Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes (MUS), dont on consultera le site, dans le cadre de l’exposition « Aux Origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire » . Elle retrace l’histoire de la construction du Grand Paris dans sa période récente et tente de répondre aux questions suivantes :

• Pourquoi construire le Grand Paris ?

• Quelles ont été les premières étapes de sa construction ?

• Comment s’organise sa gouvernance aujourd’hui ?

• Que va-t-il changer avec l’arrivée du Grand Paris Express ?

La réalisation a été faite à partir des travaux du Conseil Scientifique de l’AIGP, de cartes et de photographies produites à l’AIGP, sur le modèle de l’émission Le Dessous des Cartes diffusée par Arte.

- Reportage sur l’exposition : http://www.suresnestv.fr/media.php?p=aux-origines-du-grand-paris-130-ans-d-histoire

Documents sur la Métropole du Grand Paris

- Atelier parisien d’urbanisme (APUR) et Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), Regroupements intercommunaux de l’agglomération parisienne au 1er janvier 2016. Premiers éléments cartographiques, Paris Métropole, tome 1, janvier 2016, 26 p.

- Atelier parisien d’urbanisme (APUR) et Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), Regroupements intercommunaux de l’agglomération parisienne au 1er janvier 2016. Les dynamiques communales, Paris Métropole, tome 2, janvier 2016, 36 p.

© Marie LAPEIGNE, Bernard MÉRIGOT, 6 septembre 2017, 18 h 10.

ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2017.

http://portes-essonne-environnement.fr

Géographie urbaine. Ce que mangent nos villes, ressources sur l’alimentation (Revue « Urbanités »)

Nous ne pouvons pas vivre, ni sans acquérir chaque jour de nouvelles connaissances, ni sans réfléchir aux questions qui se posent sans cesse au monde se transformant sous nos yeux. Nous ne pouvons pas vivre sans nous interroger sur nos propres pratiques individuelles. Nous ne pouvons pas vivre sans être attentifs, curieux et actifs afin de rendre compte des recherches qui sont en cours, au moment même où elles s’élaborent. Nous ne pouvons pas vivre sans être conscients du rôle passif que nous y jouons et du rôle actif que nous pouvons y jouer.

L’équipe de géographie urbaine de la revue Urbanités a engagé une importante recherche portant sur la ville qui mange et qui se nourrit. Elle la conduit dans une perspective transdisciplinaire, affranchie des oppositions établies entre les mondes urbains et les mondes agricoles et ruraux, tant dans les villes des Nords que dans celles des Suds. Sans attendre la publication du numéro spécial qu’elle consacre à ce sujet, il nous semble important de rendre compte sans tarder de ses recherches, de ses réflexions, ainsi que des ressources qu’elle a rassemblées. (1)

Légumes achetés dans une Association Pour le Maintien de l’Agriculture de Proximité (AMAP). AMAP de Savigny-sur-Orge, « Panier » du 12 février 2014. © Photographie BM/CAD pour PEE.

Sommaire de cet article :

- 1. Les villes sont au centre des systèmes alimentaires

- 2. Villes affamées et villes nourricières

- 3. Les réseaux qui nourrissent les villes

- 4. L’agriculture urbaine n’est pas une utopie

- 5. La ville « comestible »

- 6. L’alimentation fait la ville

- 7. Les pratiques alimentaires des consommateurs

- 8. Les villes sont des prescriptrices alimentaires

- 9. Les bio-politiques alimentaires

- 10. Cultures et interdits alimentaires

- 11. La re-territorialisation des politiques alimentaires

- 12. Comment produire, s’approvisionner et consommer autrement ?

- 13. Le droit à l’alimentation

- 14. La remise en cause de la « géométrie du pouvoir » agroalimentaire

1. Les villes sont au centre des systèmes alimentaires

Assurer la sécurité alimentaire des villes constitue un enjeu planétaire de premier ordre pour les 3,5 milliards d’urbains qui existent dans le monde.

Les villes ont été longtemps envisagées comme des entités consommatrices par opposition aux campagnes productrices. Les villes apparaissent aujourd’hui comme des éléments centraux des systèmes alimentaires.

Les politiques urbaines durables comprennent aujourd’hui :

- la revalorisation des circuits courts,

- l’approvisionnement des cantines par des produits issus de l’agriculture biologique,

- la réduction du gaspillage alimentaire (la thématique des « hungry cities », STEEL, 2008) devient une question politique ,

- la reconsidération par la société civile des modes d’alimentation, de ses risques et de ses bienfaits sur le corps comme sur la planète, est une préoccupation croissante.

2. Villes affamées et villes nourricières

Dire que les villes ne sont pas seulement affamées mais aussi nourricières amène à reconsidérer l’ensemble de la chaîne alimentaire citadine, de la production à la consommation, en passant par la transformation et la distribution, et à s’interroger sur les nouveaux modèles alimentaires qui émergent en milieu urbain.

L’assurance d’une alimentation suffisante, saine et nutritive, pour la population urbaine, comme la sous-alimentation et la malnutrition ne peut être assurée sans une analyse des circuits de distribution des denrées. Les systèmes alimentaires alternatifs qui rapprochent les consommateurs urbains des producteurs agricoles (circuits courts, réseaux associatifs, maintien de l’agriculture paysanne) révèlent la vigueur des mouvements citadins et des nouveaux agencements marchands autour de la question alimentaire (AUBRY et CHIFFOLEAU, 2009, DEVERRE et LAMINE, 2010, LE VELLY, 2017).

3. Les réseaux qui nourrissent les villes

Quels sont les circuits d’approvisionnement des lieux de restauration collective publique (écoles, hôpitaux, prisons…), les pratiques de livraison et de restauration à domicile portées par de nouvelles start-up ? La vogue des brasseries artisanales urbaines laisse entrevoir la (re)naissance d’activités de transformation des denrées agricoles dans des lieux urbains dédiés, engageant des réflexions sur les mutations de l’industrie agro-alimentaire.

Quelles sont les nouvelles pratiques des politiques urbaines alimentaires ?

Autrefois négligée dans les projets d’aménagement urbain, l’alimentation est prise en compte par les acteurs publics des villes, comme l’atteste l’adoption de plans stratégiques pour l’alimentation à New York, Londres ou encore Toronto (MORGAN et SONNINO, 2010).

Les villes constituent-elles l’échelon d’action le plus adéquat dans la mise en œuvre d’une gouvernance alimentaire locale ?

4. L’agriculture urbaine n’est pas une utopie

Il existe un essor de l’agriculture urbaine qui bénéficie de nombreux travaux (agronomie, géographie, anthropologie, sociologie, urbanisme, écologie) et d’une forte médiatisation à la faveur d’initiatives emblématiques :

- valorisation agricole des friches urbaines à Detroit,

- projet des « Parisculteurs » lancé par la mairie de Paris,

- toits couverts d’arbres fruitiers ou façades végétalisés,

- potagers communautaires,

- fermes urbaines,

- jardins associatifs,

- cultures hydroponiques dans des parkings,

- petits élevages ovins sur d’anciennes friches.

L’agriculture en ville vient se nicher dans des interstices de la ville (LAURENS, 2015), elle épouse les innovations architecturales.

5. La ville « comestible »

Nous assistons au-delà de la pluralité des initiatives et des acteurs à l’émergence d’une ville comestible des :

- petits jardins urbains communs disséminés par le mouvement des Incroyables Comestibles,

- applications pour tablettes ou smartphones recensant les lieux de cueillette de plantes sauvages, de baies ou de racines en ville,

- potagers gastronomiques dans lesquels viennent se fournir un nombre croissant de chefs étoilés, à l’instar d’un Thierry MARX cultivant tomates, fraises et plantes aromatiques sur le toit d’un hôtel parisien pour l’un de ses restaurants.

La ville comestible ne répond pas uniquement à des motivations vivrières comme en témoignent les activités agricoles observables dans des villes d’Afrique subsaharienne où l’agriculture urbaine s’inscrit tout à la fois dans des pratiques d’autoconsommation familiale et dans des stratégies commerciales. Ces initiatives aux objectifs divers vont dans le sens de la recherche d’une autonomie alimentaire dans un contexte de crise des systèmes agro-alimentaires traditionnels. Elles traduisent l’émergence d’un nouveau regard sur des villes, vues désormais comme fertiles, vivantes, nutritives, généreuses.

6. L’alimentation fait la ville

Du champ ou du potager à la table du mangeur, en passant par les commerces, les cuisines, jusqu’au traitement des déchets, les différentes facettes de l’alimentation des villes sont des révélateurs de leurs dynamiques et des enjeux auxquels elles sont confrontées, comme l’a analysé Carolyn STEEL pour le cycle alimentaire londonien.

- Quelle est l’histoire alimentaire des villes ?

- Comment fonctionne le métabolisme alimentaire urbain ?

- Dans quelle mesure l’incessant d’alimentation et d’évacuation imprègne-t-il l’espace urbain ?

- Quelles sont les conséquences d’une rupture dans cet approvisionnement ?

Plateau de canapés salés. Buffet organisé à l’occasion de la réception des voeux de la Métropole du Grand Paris, Paris, 23 janvier 2017. © Photographie BM/CAD pour PEE.

7. Les pratiques alimentaires des consommateurs

Une attention particulière doit être portée aux pratiques des consommateurs. Celles-ci relèvent d’une pluralité de registres, de l’alimentation de crise ou d’urgence à laquelle ont recours les individus et groupes sociaux en situation précaire, aux pratiques alimentaires de luxe réservées à une minorité de gourmets.

De nouveaux modes de consommation se développent en réaction aux travers de notre société d’abondance, comme l’injonction à la « frugalité heureuse ». Les villes semblent être les lieux par excellence de la commensalité, du partage en commun du repas, de l’habitude de manger ensemble qui se trouve bousculée par la multiplication d’alimentations « particulières » (FISCHLER, 2013), pour des raisons médicales, éthiques ou spirituelles :

- consommations sans gluten,

- sans sucre, ou aliments allégées en sucre,

- sans sulfites,

- sans pesticides…

Les villes sont le théâtre d’un renouvellement du lien social autour de la cuisine, comme l’ont rappelé récemment en France les repas organisés en ville à destination des migrants. Les régimes alimentaires des urbains sont le miroir de rapports sociaux, de processus de distinction et d’exclusion, que ce soit d’un point de vue de la géographie sociale et culturelle, de la sociologie ou de l’anthropologie de l’alimentation.

8. Les villes sont des prescriptrices alimentaires

Les villes ne sont pas de simples révélateurs des évolutions sociétales. Elles sont aussi des prescriptrices de nouvelles tendances en matière d’alimentation et de pratiques culinaires.

À l’échelle internationale, l’excellence gastronomique est un signe des recompositions dans la hiérarchie métropolitaine, comme l’illustre Singapour, nouvel eldorado de la gastronomie, dont la première édition du Guide Michelin en 2016 a encensé tant les restaurants étoilés que la street food locale.

Localement, à l’échelle de la cité, voire des quartiers, la géographie des commerces alimentaires urbains peut être envisagée comme le témoin des cultures alimentaires propres à un territoire et à son évolution dans le temps.

- Valorisation patrimoniale et touristique de certaines spécialités locales auxquelles les villes donnent leur nom (jambon de Bayonne, sauce bolognaise, vins de Bordeaux).

- Vogue des restaurants ethniques (vietnamiens, thaïlandais, italiens, indiens, turcs…) qui réinterprètent des menus « typiques » de contrées lointaines.

Réciproquement, les pratiques et les aspirations des citadins sont des agents de transformation de la géographie du commerce de bouche (article du journal Slate portant sur la montée en gamme de l’offre urbaine de burgers à Paris, CASSELY et GARNIER, 2017). Il existe un « foodscape » (paysage alimentaire) qui voit les pratiques alimentaires structurer l’espace urbain.

9. Les bio-politiques alimentaires

En 2016, 56,8 % d’hommes et 40,9 % de femmes en France sont en surcharge pondérale, tandis que plus de 200 produits, essentiellement des confiseries, sont contaminés par des nanoparticules de dioxyde de titane (E171) aux effets cancérogènes et responsables de dysfonctionnement de l’ADN, d’inflammations chroniques ou de la mort des cellules.

Les citadins, en moyenne plus riches que les ruraux, consomment et gaspillent plus (BRICAS, 2015). Ce modèle alimentaire a pour corollaire une montée en flèche des maladies chroniques (cancers, obésité et diabète associés, maladies cardiovasculaires), devenues la première cause de mortalité mondiale devant les maladies infectieuses (CICOLLA, 2013).

L’entrée dans le « phagocène » (BONNEUIL et FRESSOZ, 2016) se caractérise non seulement par la dégradation de l’environnement, mais aussi par l’altération en profondeur des corps et de la physiologie des consommateurs. Le corps de l’anthropocène est aussi un corps altéré par des milliers de substances toxiques. Face aux nouveaux enjeux alimentaires, quelles sont les mutations des habitudes et des pratiques alimentaires, les enjeux de santé publique ainsi que les hexis corporelles ? (L’hexis est le fait de déterminer les caractéristiques d’un concept par exemple. C’est l’ensemble des propriétés essentielles de quelque chose)

De récents travaux issus des feminist food studies réinvestissent les questions de la domesticité, du care (que l’on peut traduire par le soin ou l’attention portée), des normes esthétiques corporelles ou encore des identités autour du lien entre genre et alimentation (voir HOLLOWS, 2003, GUTHMAN, 2011).

10. Cultures et interdits alimentaires

La géographie culturelle identifie le rôle des cultures alimentaires et des interdits alimentaires culturels et religieux dans la manière dont se structurent les systèmes de production, de commercialisation et de consommation.

- Les mutations des comportements et des pratiques alimentaires, et surtout leur mise en scène en ville à travers des événements comme les apéros « charcuterie-pinard », révèlent moins la relation au patrimoine alimentaire qu’une re-politisation de l’alimentation comme attribut identitaire.

- De plus en plus de projets d’agriculture urbaine intègrent ou revendiquent la diversité des cultures alimentaires en y répondant par une biodiversité des cultures agricoles (BAKER, 2004).

Conscients de la part que représente l’alimentation dans les dépenses des ménages, quel rôle jouent la publicité et le marketing alimentaires dans le pilotage des comportements alimentaires ?

Les campagnes publicitaires ciblant les consommateurs urbains, que ce soit pour les produits du terroir (comme la saucisse de Morteau) ou pour les nouvelles formes de commensalité (services de livraison à domicile « ubérisés » de type Deliveroo ou Foodora) traduisent les tentatives de captation de nouveaux segments de consommateurs, des mutations des stratégies de positionnement des filières agro-alimentaires ainsi que des modes de travail dans la chaîne alimentaire.

Éclairs géants de 35 cm, parfum chocolat ou café. Boulangerie Pâtisserie Gosselin, 258 boulevard Saint Germain, Paris 7e. © Photographie PML/CAD pour PEE, 2 décembre 2016.

11. La re-territorialisation des politiques alimentaires

Ces nouvelles bio-politiques alimentaires se traduisent par la proposition de politiques alimentaires re-territorialisées à l’échelle locale. Or, ces politiques, comme les initiatives citoyennes alternatives, ne répondent que très partiellement aux problèmes alimentaires soulevés. Le poids des lobbies agricoles et agroalimentaires, la libéralisation du commerce des marchandises, les inégalités structurelles d’accès au foncier, les iniquités face aux options de consommation restent peu abordées.

Aujourd’hui, le droit de l’alimentation en France est à 80 % communautaire, laissant tout un pan de transformation du système alimentaire hors de portée des collectivités. Ainsi, la récente loi sur le gaspillage a permis la redistribution d’invendus de la grande distribution. Mais, elle ne dit rien sur le gaspillage en amont, dans la chaîne agro-alimentaire (CLOTEAU et MOURAD, 2016). Il existe un « fétichisme du local », une idée que l’option de la re-localisation ne permet pas totalement de comprendre ni d’agir sur le rôle des relations de pouvoir dans la production de tous les lieux (DUPUIS et GOODMAN, 2005).

12. Comment produire, s’approvisionner et consommer autrement ?

Les villes abritent des pratiques qui s’organisent autour des nouveaux enjeux alimentaires visant à produire, s’approvisionner et consommer autrement. Dans les villes,

- les lieux de réemploi se multiplient, comme les ressourceries ou les recycleries, et participent à l’économie circulaire.

- les bio-déchets (déchets alimentaires, drêches de bières, marc de café) et le compostage local fournissent des engrais pour les projets d’agriculture urbaine.

- les initiatives de la société civile se multiplient, de l’essor des défis des familles Zero Waste, au développement des pratiques de trocs ou des associations des « maîtres-composteurs », jusqu’à la récupération de nourriture dans les poubelles des supermarchés, le « freeganism », et les échanges alternatifs (trocs et banques de semences, coopératives alimentaires, etc.).

Quels sens les individus donnent-ils à leurs actions ? Comment peut-on mesurer leurs bénéfices ? Quel en est le potentiel transformateur ? La lutte contre le gaspillage alimentaire ou le permis de végétaliser en sont des exemples (LAGNEAU, 2016).

13. Le droit à l’alimentation

Face à la « crise des affamés et des repus » (PATEL, 2007), le partage des bénéfices et des risques concernant les lieux, les produits et la façon dont la nourriture est produite, transformée, transportée et distribuée, accessible et mangée, reste inéquitable. Les injustices alimentaires atteignent les groupes les plus vulnérables – populations défavorisées, groupes ethniques marginalisés, migrants, femmes…

Le concept de justice alimentaire se situe à la croisée des discours sur le droit à l’alimentation, les objectifs de durabilité appliqués aux systèmes alimentaires, et les risques d’insécurité alimentaire dans des situations de pauvreté et de précarité (HOCHEDEZ et LE GALL, 2015).

- La transformation du système alimentaire relie des mouvements et des idées disparates (GOTTLIEB et JOSHI, 2010).

- Le cadre de la justice alimentaire ouvre des liens vers une série plus large de cadres conceptuels : la démocratie, la citoyenneté, les mouvements sociaux et la justice sociale et environnementale.

Dans les villes des Nords et des Suds, des associations lancent des initiatives (aide alimentaire aux populations démunies et aux migrants, actions d’éducation alimentaire et environnementale dans les quartiers populaires) sans qu’il existe à proprement parler de mouvement alimentaire unifié, aux acteurs identifiés, celui-ci restant encore largement invisible et fragmenté.

Les actions de ces associations (gaspillage, circuits courts, agriculture biologique, aide alimentaire, bien manger, risques et santé, pesticides…) dessinent le paysage d’un activisme agro-alimentaire. Il existe des réseaux d’engagement qui conduisent des actions originales (repas préparés à partir d’invendus comme Discosoupe) et dessinent de nouveaux espaces agro-alimentaires urbains.

À quoi ressembleront les futurs espaces agro-alimentaires urbains, différents des espaces du système alimentaire actuel (supermarchés, fast-foods) ?

14. La remise en cause de la « géométrie du pouvoir agri-alimentaire »

Quelle est la capacité de ces pratiques, de ces espaces et de ces systèmes qui se construisent sous nos yeux pour modifier la « géométrie du pouvoir agri-alimentaire » existante (MASSEY, 1994) et de son économie ? (2)

La question interroge la géographie culturelle, l’économie alimentaire, l’histoire de l’alimentation, l’anthropologie la sociologie de l’alimentation, le droit et les sciences politiques, l’économie, l’agronomie, les études de genre…

Chocolat liégeois et pain au chocolat. Starbucks Beaubourg, 4 rue Aubry Le Boucher, Paris 4e. © Photographie PML/CAD pour PEE, 6 décembre 2014.

Starbucks est la première chaîne mondiale de salons de café. Fondée en 1971, elle comprend (en 2016) 25 000 établissements implantés dans 70 pays (13 000 aux États-Unis, 2000 en Chine, 1 500 au Canada, 1 000 au Japon, 100 en France…). La majorité des commerces est exploitée en franchise.

Bibliographie indicative rassemblée par les chercheurs de la revue Urbanités

- Aubry C. et Chiffoleau Y., 2009, « Le développement des circuits courts et l’agriculture périurbaine : histoire, évolution en cours et questions actuelles », Innovations Agronomiques, 5, pp. 53-67.

- Baker L., 2004, « Tending Cultural Landscapes and Food Citizenship in Toronto’s Community Gardens », Geographical Review, 94 (3), pp. 305-325.

- Bonneuil C. et Fressoz J-B., 2016, L’Évènement Anthropocène, la Terre, l’histoire et nous, Paris, Le Seuil, 304 p.

- Bricas N., 2015. « Les enjeux de l’alimentation des villes », Cahiers de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Île de France, n°173.

- Cassely J.-L. et Garnier M., 2017, « Que s’est-il passé pour que le burger devienne si cher à Paris ? », Slate, 3 avril 2017, en ligne [http://www.slate.fr/story/135242/burgers-cafes-salades-bio-evolution-restauration-region-parisienne].

- Cicolella A., 2013, Toxique planète. Le scandale invisible des maladies chroniques, Seuil, Anthropocène, 310 p.

- Cloteau A. et Mourad M., 2016, « Action publique et fabrique du consensus. La « lutte contre le gaspillage alimentaire » en France et aux États-Unis », Gouvernement et Action publique, pp. 63-90.

- Deverre C. et Lamine C., 2010, « Les systèmes agroalimentaires alternatifs. Une revue de travaux anglophones en sciences sociales », Économie rurale, 317, pp. 57-73.

- Dupuis, E.M. et Goodman, D., 2005. « Should we go “home” to eat?: toward a reflexive politics of localism », Journal of Rural Studies, 21 (3), pp. 359–371.

- Fischler C. (dir.), 2013, Les alimentations particulières. Mangerons-nous encore ensemble demain ?, Paris, Odile Jacob, 266 p.

- Gottlieb R. et Joshi A., 2010, Food Justice, Cambridge, MIT Press, 304 p.

- Guthman J., 2011, Obesity, Food justice, and the limits of Capitalism, Berkeley, University of California Press, 277 p.

- Hochedez C. et Le Gall J. (dir.), 2015. « Justice alimentaire et agriculture », Justice spatial | Spatial Justice, n°9, http://www.jssj.org/

- Hollows, J., 2003, « Feeling Like a Domestic Goddess: Postfeminism and Cooking », European Journal of Cultural Studies, 6 (2), pp. 179-202.

- Lagneau A., 2016, « Agriculture urbaine. Fonction alimentaire, sociale, écologique… Qu’attendons nous de l’agriculture urbaine », Les Notes de la FEP, Note n°10.

- Laurens L., 2015, « Agri-interstice urbain ou quand l’agriculture change la réalité des marges urbaines », Bulletin de la Société de Géographie de Liège, n° 64, pp. 5-22

- Le Velly R., 2017, Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs. Une promesse de différence, Paris, Presses des Mines, Collection Sciences sociales, 200 p.

- Massey D., 1994, Space, Place and Gender, Minneapolis: University of Minnesota Press, 288 p.

- Morgan K. et Sonnino R., 2010, « The urban foodscape: world cities and the new food equation », Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 3, n°2 pp. 209-224.

- Patel R., 2007, Stuffed and starved: Markets, power and the hidden battle for the world food system, London, Portobello Books, 398 p.

- Steel C., 2008, Hungry city: How Food Shapes Our Lives, London, Random House, 383 p.

RÉFÉRENCES

1. « Ce que mangent les villes », Appel à projet pour le numéro thématique n° 10 de la revue Urbanités. A paraître en avril 2018. Voir : « Villes affamées, villes nourricières », http://www.revue-urbanites.fr/appel-10-villes-affamees-villes-nourricieres/

La publication est coordonnée par Frédérique CÉLÉRIER (frederique.celerier@revue-urbanites.fr) et Flaminia PADDEU (flaminia.paddeu@revue-urbanites.fr).

La revue Urbanités a été créée en 2012 par une équipe d’étudiants en Géographie de la région de Lyon. Ils sont partis du constat qu’il manquait en France une revue consacrée à la géographie urbaine et au fait urbain, alors que les revues anglo-saxonnes comme Urban Studies ou Urban Geography se consacrent spécifiquement à ce thème de recherche. Elle propose à la fois des informations régulières sur le fait urbain dans le monde et des dossiers thématiques.

ISSN : 2268-9613 http://www.revue-urbanites.fr/

2. Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (Centre d’études et de prospective), « La mondialisation par le commerce des produits alimentaires. Tendances structurelles et exploitation », Analyse, n° 102, 1977, 8 p.

On peut y lire que « Les exportations de produits alimentaires pèsent aujourd’hui plus de 1 200 milliards de dollars. À prix constants, c’est près de 7 fois plus qu’il y a 50 ans, soit un rythme de croissance annuel moyen de 3,8 % environ. »

« La circulation des produits agricoles et alimentaires est à la fois une manifestation et un vecteur majeur de la mondialisation des systèmes alimentaires. Elle renforce l’interdépendance des pays importateurs comme des exportateurs et, au-delà des produits ainsi véhiculés, contribue à la diffusion de normes, des valeurs, des innovations, et des risques.

On portera attention :

- aux deux cartes intitulées 1. « Structure du commerce international de produits agricoles 1995-1996 », et 2. « Structure du commerce international de produits agricoles 2012-2013 ».

- à la partie intitulée « Les chaines mondiales de valeur renforcent l’interdépendance des économies nationales » concernant le remplacement de la « trilogie » importateur/produit/exportateur par les chaînes globales de valeur (CGV).

VIDÉO

DUVAL Wilfrid, Nourrir le Grand Paris, Urba Paris.fr, Vidéo de 19 : 11. https://www.youtube.com/watch?v=zNfGRDuHnWQ

Wilfried DUVAL est vidéaste urbain et webdocumentariste. il réalise des courts et moyens métrages sur le phénomène de la métropolisation.

Note de la rédaction de PEE : Cet article reprend l’appel à projet de la revue Urbanités, remanié, inter-titré, illustré par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT et Bernard MÉRIGOT (©), le 19 juillet 2017, 12 heures.

ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2017.

http://portes-essonne-environnement.fr