Le samedi 7 mars 2015, la fédération Essonne Nature Environnement organisait une formation sur la problématique des déchets en France. Elle était animée par Michel LEGEAY, ingénieur de l’industrie et des mines, ancien divisionnaire au ministère de l’Environnement, ancien directeur technique à la Semardel.

Des membres de l’association PEE ont participé à cette formation pendant laquelle un diaporama a été présenté. Dans sa présentation d’origine, il est disponible sur le site Internet de la fédération ENE (pdf extrait en document n° 1) ; il est également consultable en texte ci-dessous. Afin d’approfondir le sujet, un article du magazine Que choisir ? est proposé en document n° 2.

DOCUMENTS

1. Cours_ENE_Dechets-07 mars 2015-La problematique des dechets en France, extrait du site Internet de la fédération ENE : www.ene91.fr.

2. Elisabeth CHESNAIS, « Déchets ménagers. La réduction à la peine », Que Choisir ?, novembre 2014, pp. 21-23 : Que Choisir 530 dec2014 – Dechets menager, la reduction a la peine.

© Jean-Marie CORBIN, 25 avril 2015.

FORMATION DE MICHEL LEGEAY ©, DIAPORAMA

« Ne pas prévoir, c’est déjà gémir » – Léonard de Vinci

LES DÉCHETS : DES ENJEUX CONSIDÉRABLES

Longtemps ignorés, les déchets constituent désormais dans la vie de tous les jours une préoccupation qui ne cesse de s’accroître à mesure que le temps passe. Loin de nous la période de la décharge dans laquelle tout s’entasse et s’élimine sous le feu purificateur. Face aux faits têtus de Montchanin, d’Entressen, de la dioxine de l’UIOM de Gilly-sur-Isère, des points noirs, etc. , les citoyens et leurs représentants (élus, associations) ont exprimé alors de vives préoccupations qui se sont rejointes au niveau européen. De nombreuses demandes, relayées par les médias, ont alors abouti devant les autorités européennes et nationales qui ont mis en œuvre une politique audacieuse de gestion du problème.

S O M M A I R E

- Nature des déchets

- Pourquoi se préoccuper des déchets ?

- L’importance des gisements

- Les acteurs des déchets et leur rôle

- La prévention et l’écoconception

1- Les grandes natures de déchets

- Dangereux (fioul, radium)

- Inertes (gravats, bétons)

- Non dangereux (OM, plastiques)

Les déchets dangereux sont définis par le décret du 18 avril 2002 : ce sont les déchets marqués d’un astérisque de la liste en annexe 2. Ils présentent au moins une des propriétés de danger suivantes et ils doivent être traités dans des installations appropriées.

Annexe 1 du Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 :

- Explosifs

- Comburants

- Inflammables

- Irritants

- Nocifs

- Toxiques

- Cancérogènes

- Corrosifs

- Infectieux

- Toxiques pour la reproduction

- Mutagènes

- Ecotoxiques

Les déchets inertes : définition donnée par art 2 directive du Conseil du 26 avril 1999. (Ils ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique importante en cas de stockage)

Les déchets non dangereux : les déchets ménagers et les DIB+BTP (DBE). (Tous les autres)

Le cas particulier des déchets ultimes – art L541-1-III du Code de l’environnement (CE) :

Cas particulier des déchets dont on a extrait le maximum possible de la part valorisable aux conditions techniques et économiques du moment. Ainsi, avec le temps, il sera possible de réintégrer dans un processus industriel tout ou partie d’un déchet considéré comme ultime dans le passé. Exemple des boues aurifères qui contiennent encore un peu d’or ou des composants soudés sur des plaquettes qui deviennent source de métaux rares pour les industries électroniques.

2- Pourquoi se préoccuper des déchets ?

- Par rapport à la santé.

- Par rapport aux impacts environnementaux sur l’air, l’eau, le sol, la chaîne alimentaire ou les paysages.

- Par rapport aux impacts économiques pour l’entreprise et pour le pays.

2-1 Par rapport à la santé

Certains déchets sont qualifiés de dangereux quand ils peuvent porter une atteinte directe à la santé humaine du fait qu’ils possèdent une ou plusieurs des propriétés suivantes (annexe 1 du Décret n°2002-540 du 18 avril 2002) :

- Explosifs

- Comburants

- Inflammables

- Irritants

- Nocifs

- Toxiques

- Cancérogènes

- Corrosifs

- Infectieux

- Toxiques pour la reproduction

- Mutagènes

- Ecotoxiques

2-2 Par rapport aux impacts environnementaux

A- L’eau

La pollution des eaux des rivières et des eaux souterraines est bien connue. Chacun y est sensible. Mais, parmi les eaux de surface, on oublie bien souvent la mer. Certains états ont ainsi, faute de réglementation internationale, utilisés l’immersion de déchets dans des grands fonds pour les éliminer. Le temps que peut prendre la nature pour réduire ces atteintes peut alors largement dépasser les temps de l’échelle humaine.

B – L’air

Certains déchets entre eux ou au contact de l’eau peuvent émettre des gaz qui peuvent être dangereux (inflammables, irritants ou toxiques).

Les déchets peuvent engendrer de graves pollutions de l’air lorsqu’ils sont mal éliminés dans des incinérateurs mal réglés ou à l’air libre.

Des déchets fermentescibles peuvent dégager du gaz méthane qui participe significativement à l’effet de serre.

C. Le sol

C’est la pollution la plus pernicieuse, car elle frappe avec retard. Lorsque cette pollution a été mise en évidence, il est très souvent trop tard pour mobiliser les moyens nécessaires à sa disparition.

On y trouve :

- des friches industrielles,

- des anciennes décharges,

- des sols pollués par des retombées atmosphériques, des déversements de substances polluantes ou des accidents de transport ou de manutention.

D – La chaîne alimentaire

Des végétaux cultivés sur des terrains pollués par des déchets dangereux peuvent devenir inconsommables pour l’alimentation humaine en raison des teneurs en substances toxiques qui auront pu migrer du sol vers la plante lors de sa culture.

Ce risque de migration a également été mis en évidence pour les denrées animales provenant de l’élevage ou de la pêche (mercure, PCB, dioxine, etc.).

E – Les paysages

Le grand public et ses relais (associations, élus, médias) accordent à juste titre, une place croissante à la protection des paysages. Lorsqu’ils sont dégradés par des déchets abandonnés, leur restauration est longue, coûteuse et pas obligatoirement complète.

Aussi, tout projet de création d’installations de transit, de stockage ou d’élimination de déchets, suspecté de porter atteinte au paysage, doit faire l’objet de propositions pertinentes d’intégration.

Les arguments employés relèvent malheureusement, en matière d’ ICPE déchet, plus souvent du « NIMBY » (Not In My BackYard) ou du « NIMEY » (Not In My Electoral Year) que de l’analyse impartiale de l’impact réel décrit dans l’étude d’impact.

Accumulation de déchets urbains dans un camp de roms à Ivry-sur-Seine. © PEE, mars 2015.

2-3 Par rapport aux impacts économiques

Au niveau de l’entreprise (comme des ménages) :

Les déchets font partie intégrante de l’entreprise « fantôme », entreprise parallèle dont la finalité est de peser le plus possible au niveau des coûts sans que personne, par habitude ou automatisme, ne remette en cause les mauvais gestes.

C’est l’entreprise qui gaspille sans le savoir en ne mettant pas de robinets d’eau automatiques, en laissant les éclairages allumés, les machines sous-tension, en renouvelant des achats de fournitures sans remise en cause, etc.

Cette entreprise, qui produit aussi des déchets, a oublié qu’il a fallu des matières premières, des investissements machines, du temps salarié ainsi que de l’énergie pour les fabriquer.

Et en plus, elle accepte sans sourciller de payer pour l’éliminer.

Cette approche est la raison d’être des études déchets.

Tubes fluorescents enfouis dans l’enceinte du point de collecte des déchets à l’intérieur d’une entreprise au Kremlin-Bicêtre. © Jean-Marie Corbin, PEE, mars 2015.

Au niveau national :

- Les matières premières industrielles

La perte des matières premières contenues dans les déchets peut contribuer à fragiliser le pays dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’étranger pour son approvisionnement. Réduire la quantité de déchets et valoriser les déchets résiduels comme matières premières secondaires doivent être retenues parmi les priorités de l’État comme de tout entrepreneur.

- La balance commerciale

Les matières premières pèsent de plus en plus lourd dans le plateau de la balance des paiements. Les tensions internationales sur les marchés des matières premières sont devenues très élevées avec les nouveaux pays émergents que sont la Chine, l’Inde et le Brésil. Les matières premières secondaires peuvent contribuer à l’amélioration de la balance commerciale.

- L’énergie

La valorisation peut contribuer à économiser des matières premières mais également à devenir une source indirecte d’économie d’énergie, voire une source directe de production de combustible solide de récupération. Les cimentiers utilisent ces CSR en substitution partielle de combustibles fossiles et les premières installations de production thermiques basées sur la gazéification commencent à s’imposer au lieu et place des grosses chaufferies ou des incinérateurs à récupération d’énergie.

D’autres recherches et développements se poursuivent pour fabriquer des combustibles liquides à partir de CSR.

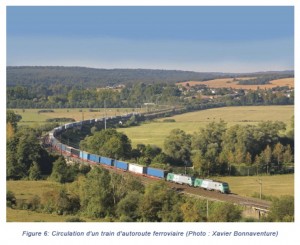

Note de PEE : Les CSR sont les combustibles solides de récupération, c’est-à-dire plastiques (mais non chlorés ou fluorés), cartons propres, bois non recyclable mais ne contenant pas ou très peu de substances toxiques – les traverses de chemin de fer imprégnées de créosote sont donc exclues. Les cimentiers très gourmands en énergie sont les clients de ce type de déchets.

- L’emploi

La bonne gestion des déchets nécessite de nouvelles compétences que les acteurs publics ou privés développent désormais : ambassadeurs du tri, responsables de tri, chefs de quart, techniciens de maintenance, responsable de déchetterie, etc., qui sont des emplois non délocalisables.

3- L’importance des gisements

Il est intéressant de comparer ce que le pays consomme globalement de matières pour son économie et ce qu’il produit en terme de déchets.

L’examen du différentiel devrait permettre d’identifier les priorités à agir pour réduire les impacts et effets négatifs évoqués en amont.

Matières mobilisées par l’économie en France

En 2011, 803 millions de tonnes ont été destinées à satisfaire les besoins de l’économie française (886 Mt en 2007) :

- 397 Mt de matériaux de construction (»50%)

- 228 Mt de biomasse agricole, bois et produits dérivés (»28%)

- 137 Mt de combustibles fossiles (»17%)

- 41 Mt de matériaux divers

- 17 Mt de minéraux métalliques (»2%)

- 18 Mt de minéraux industriels (»2%)

- 6 Mt d’autres produits (»1%)

Rapportée à la population, la consommation de matières représente 12,4 t/hab en 2011, alors qu’il était de 14,3 t/hab en 2007.

Ces matériaux alimentent en partie la production de déchets.

Quelques chiffres de production de déchets

Quelques chiffres de production tirés des données de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME-2014)

En France (2010) : 355 millions de tonnes (MT) répartis en :

- banals des entreprises : 50,2 MT

- industriels dangereux : 11,3 MT

- bâtiment, travaux publics (BTP) et mines : 260 MT

- les ménages : 29,5 MT dont OMR 15 MT

- les collectivités locales : 3,8 MT

- activités de soins (DASRI) : 0,2 MT

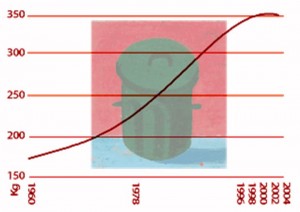

Production annuelle de déchets par habitant : 452 kg dont 314 kg de déchets ménagers en 2010 (source : ADEME rapport édition 2014).

Le secteur de la construction BTP représente 73,2 % du total.

La production totale des ménages et des collectivités locales représente donc un total de 33,3 MT soit 9,3 % de la totalité des déchets produits dans notre pays.

La production des déchets banals des entreprises représente 43 MT soit 12,1% de la production nationale.

Les déchets industriels dangereux (DID) ne représentent eux qu’un total de 11,5 MT soit environ 3,2 % de la totalité des déchets produits. La chimie de base, la sidérurgie-cokerie et la fonderie sont les principaux secteurs d’activités de production de déchets industriels dangereux (56 % des DID).

Pour l’Essonne en 2012

533 kt de déchets ménagers et assimilés DMA produits dont :

- 265 kt d’ordures ménagères et assimilées OMA (dont verres 21 kt, emballages/papiers 42 kt, etc.)

- 205 kt de déchets occasionnels DO (déchets ponctuels des ménages : DEEE, déchets verts, encombrants, textiles, etc.)

205 kg/hab de déchets occasionnels DO en Essonne contre 113 kg/hab en Ile de France en raison de la mise en place d’un réseau dense de déchèteries (1 pour 49000 hab contre 1 pour 70000 hab en Ile de France) et d’une proximité plus grande (moins de déplacement).

Une accessibilité des déchèteries plus grande en Essonne par des horaires d’ouverture plus adaptés aux besoins des habitants.

Une sensibilité accrue des habitants et de leurs représentants à une bonne gestion des déchets.

Note de PEE : Le département de l’Essonne se distingue positivement par rapport au reste de l’Ile-de-France. Sur la volumétrie, les déchets verts comptent pour une part importante des volumes collectés. Il convient de se demander s’il est raisonnable de concentrer la totalité des déchets verts sur l’unique site de compostage de la SEMARDEL à Vert-le Grand pour la moitié du département de l’Essonne. Vu le volume et la nature même de ce type de déchet, son compostage réparti sur plusieurs sites ne devrait pas poser de problème environnementaux majeurs et réduirait sans aucun doute le coût d’acheminement.

Par ailleurs, le compostage des déchets verts n’est pas la meilleure valorisation possible. Carbonés par essence, ils pourraient être valorisables en pellets verts, on pense notamment aux branchages de fort diamètre, aux souches et aux troncs.

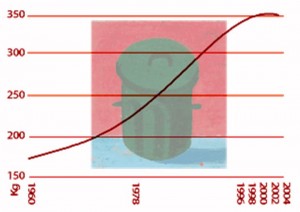

Évolution en France de la production moyenne d’OM et assimilée par habitant 1960-2011. Diaporama de Michel Legeay, 7 mars 2015, ENE.

Que retenir de ces chiffres ?

- La perte des matières premières contenues dans les déchets contribue à fragiliser la France dans la mesure où elle est dépendante de l’étranger pour bon nombre de ses matières premières (papiers, cartons, métaux, plastiques, combustibles liquides, etc.).

- L’approvisionnement en énergie, malgré son important parc électronucléaire, pèse lourd dans le plateau négatif de la balance commerciale car nous n’avons investi que dans l’électricité et peu dans la chaleur.

- Certains déchets sont exportés à bas prix pour être valorisés à l’extérieur et reviennent en France sous forme de produits finis.

- En puisant dans le gisement de déchets que le pays produit, l’effort de valorisation devrait permettre de réduire significativement le déséquilibre de la balance de paiement.

- En développant la recherche-développement dans ce secteur, le pays favorisera la mise en place d’outils nouveaux répondant aux attentes des territoires et des industriels utilisateurs et, in fine, créera des emplois dont la particularité est qu’ils ne sont pas délocalisables.

► D’une manière générale mais il faut rester prudent car cela évolue, la notion de déchet semble indépendante de son caractère réutilisable ou recyclable, de l’intention de son détenteur de le faire traiter ou non, de sa dangerosité ou non, de sa valeur économique ou de son intégration dans un processus de production.

► Le débat reste ouvert, sachant qu’il n’est pas purement environnemental puisqu’il comporte une dimension économique indéniable et il se poursuit au niveau européen sur les notions controversées de matière première secondaire ou de déchet.

► Même s’il a été réglé pour un certain nombre de produits (papier, carton, ferrailles, plastiques), il se poursuit actuellement sur la notion de combustible de déchets ou combustible solide de récupération selon la terminologie récente de l’ADEME, qui, dans le climat international actuel, prend toute son importance.

Une réglementation est née depuis le 15 juillet 1975

La France a promulgué sa première loi sur les déchets le jour même de la publication de la directive européenne sur les déchets.

Elle institue une logique dans la production des déchets :

- Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas (priorité aux technologies propres).

- Si on en produit, on doit faire en sorte qu’il puisse être valorisé en matière première secondaire (MPS) (organisation de collectes séparatives, installations de tri-transit performantes) par recyclage, réemploi ou réutilisation.

- Sinon, on doit en extraire le maximum de son potentiel énergétique, (récupération d’énergie dans les UIOM, production de méthane, fabrication de CSR dans des centres de tri à partir de déchets secs non minéraux, etc.).

- Enfin, s’il n’existe pas d’autres alternatives, on doit le stocker dans des installations appropriées.

- A cette gradation correspond une taxation (TGAP) qui décroît en fonction de l’effort fait pour valoriser et réduire les nuisances.

Note de PEE : Les déchets ultimes inertes ne sont pas toujours stockés en tas. Ils peuvent très bien finir en remblais routier.

L’enjeu est enfin considérable en terme financier.

La dépense nationale de gestion des déchets s’élève à 16,7 milliards d’€ en 2012 , soit + 6 % par rapport à 2011 alors que la croissance moyenne depuis 2000 est de + 5 %.

La dépense relative au service public de gestion des déchets ménagers s’élève en 2012 à 9600 M d’€ représentant une augmentation de + 3 % sur 2011. Les dépenses des administrations publiques sont de 1550 M d’€ en 2012, soit + 2,8 %.

Quant à celle des entreprises, elle s’élève à 5250 M d’€, + 15,3 % par rapport à 2011, mais + 3,6 % par an depuis 2000. (source ex IFEN)

Le chiffre d’affaire 2012 des entreprises du déchet est de 15 milliards d’ € (84900 emplois) et le CA 2012 des entreprises du recyclage affiliées à FEDEREC est de 11,3 milliards d’ € (source FEDEREC) pour 1300 entreprises représentant 2500 établissements, dont beaucoup ont moins de 20 salariés mais on observe une tendance à la concentration.

En 2012, les effectifs employés par les entreprises affiliées à FEDEREC représentent 26000 salariés (source FEDEREC).

Par les dépenses « déchets » (en milliards d’ €) faites par les administrations, les entreprises et les ménages :

| 2001 |

2005 |

2008 |

2011 |

2012 |

| 9,7 |

11,5 |

13,6 |

15,8 |

16,7 |

Soit depuis 2001, une augmentation moyenne de + 5 % par an. (Sources exIFEN)

Note de PEE : Depuis 2000, la « production » des ordures ménagères baisse mais les coûts augmentent. Cela est essentiellement dû aux coûts des collectes. Les opérateurs (Suez, Veolia, …) ont tout à gagner à voir leur nombre s’accroître étant payés au nombre de tournées.

Par ailleurs, la répartition des coûts n’est pas équitable : l’activité industrielle génère 90 % des déchets et ne prends en charge que 50 % => 9,6 Mds € en 2012.

Évolution de la TGAP

La baisse des rentrées TGAP déchets ne peut permettre de continuer à contribuer au financement d’installations de valorisation des déchets (centres de tri, méthaniseurs, valorisation du biogaz, les combustibles liquides de substitution, etc.) ou des recherches-développements de nouveaux procédés.

La TGAP a permis de favoriser la mise en place de solutions d’amélioration du fonctionnement des installations existantes (captation du biogaz, exploitation en mode bioréacteur des ISDND, amélioration de la performance énergétique des incinérateurs, développement des valorisations matière par des installations modernes de tri, des installations de compostage ou de production d’engrais).

Le caractère incitatif ainsi observé fait que la TGAP va évoluer en augmentant son taux, en atténuant les effets de modulation (NOx < 80, valo biogaz > 75 %, exploitation certifiée ISO, haute performance énergétique, etc.) et se caler mieux encore sur les effets environnementaux des installations (gaz à effet de serre, consommation d’énergie, émissions sonores, pollution de l’air, etc.).

Ces nouvelles ressources serviront en priorité à accompagner le développement de la valorisation des déchets organiques et des déchets du BTP.

Les installations du secteur des déchets en 2010

- 366 installations de tri (8 301 kt),

- 114 incinérateurs avec dispositif de valorisation énergétique (13782 kt),

- 15 incinérateurs sans dispositif de valorisation (355 kt),

- 14 incinérateurs de déchets industriels dangereux,

- 593 unités de compostage (6 233 kt),

- 9 installations de méthanisation (471 kt),

- 57 installation de maturation de mâchefers (2 216 kt),

- 4561 déchèteries,

- 250 CSDND,

- 14 CSDD (ex classe 1).

Destinations des déchets ménagers collectés en 2010

- Stockage : 40 % des quantités collectées

- Traitement thermique : 29 % des quantités collectées

- Tri pour recyclage : 17 % des quantités collectées

- Compostage : 6 % des quantités collectées

- Méthanisation : 1 % des quantités collectées

- Refus des traitements : 7 % des quantités collectées sont essentiellement dirigées vers le stockage (2/3) et l’incinération (1/3).

La valorisation des déchets en 2010

En 2010, 5,7 Mt de déchets d’emballages ont été valorisées (recyclage matière + valorisation énergétique), soit 68 % du gisement global des déchets d’emballages (8,3 Mt). Le recyclage a permis d’éviter 19,6 Mt d’émissions de CO2 et de réutiliser au total 15 Mt de matériaux (bois, papier, cartons, verre, plastiques, etc.).

Toujours en 2010, l’incinération de 14,2 Mt a permis de produire 3 657 GWh Electrique et 7589 GWh Thermique.

Également en 2010, 2,1 Mt de compost ont été produites à partir des 6,2 Mt de déchets végétaux.

Les coûts de la gestion des déchets ménagers

Ils ne cessent de progresser. Pourquoi ?

- développement des collectes sélectives et des déchetteries (1500 en 1996, 4500 en 2011),

- ils concernent tous les déchets municipaux (les déchets des ménages mais aussi le nettoyage des espaces communs et des marchés, des services techniques, élagages, etc.)

- volonté des élus de fournir le meilleur service,

- pas ou peu de compétence déchets indépendante autour des élus,

- corrélativement, une pression forte des sociétés de service pour en vendre le maximum,

- peu d’imagination dans la réduction des coûts,

- peu de contraintes sur la réduction à la source,

- le consommateur ne réagit pas encore (le seuil d’intolérance n’est pas atteint) sauf dans certains cas (passage TEOM à REOM).

- De 160 à 250 € par tonne (moyenne 188 €/t)

- De 73 à 115 € par habitant et par an (moyenne : 85 €)

Note de PEE : La TEOM (Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères) concerne le propriétaire. Elle est payée en même temps que les impôts fonciers. La REOM est identifiée sur les occupants. Elle est trop complexe à mettre en place. La TEOMI, i comme incitative, est basée sur la pesée. Il existe une redevance spéciale pour les commerçants et les artisans. Le rédacteur de ces lignes connaît un artisan qui ajoute frauduleusement dans ses déchets ménagers jusqu’à 600 litres de déchets professionnels par semaine. Ce cas n’est peut-être pas isolé.

La collecte et le traitement des déchets sont financés au niveau résidentiel par la TEOM et par les communes et les communautés de communes. Notons que la CALPE – avec l’aval des vice-présidents de communes concernées de Morangis et Savigny-sur-Orge – a augmenté le taux de la TEOM en 2015 de 5,6 % à l’occasion du transfert des compétences des communes vers la communauté de communes. Voilà un bel exemple qui brise le mythe du gain systématique de productivité par la mutualisation des moyens des communes vers les communautés de communes.

4- Les acteurs des déchets et leurs rôles

- Pouvoirs publics français et communautaire (MEEDE, MEIN, Agriculture, santé , Défense, DG XI, DG XII)

- Les établissements publics (ADEME, INERIS, BRGM, Institut de Veille Sanitaire, AFSSAPS, etc.)

- Les éco organismes : ECO-EMBALLAGE, RECYLUM, ECOLOGIC, ECOSYSTEME, COREPILE, CYCLAMED, ALIAPUR, ECOFOLIO, ECOMOBILIER, VALDELIA, etc.

- Les collectivités locales et leurs établissements publics : communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines.

- Les syndicats de communes ou communautés de communes : (SIVU, SIVOM, SYCTOM, etc.)

- Les citoyens et leurs associations : (ENE, FNE, UFC, Robin des Bois, etc.)

- Les organismes consultatifs : Conseil national des déchets (CND), Commission nationale du débat public (CNDP),Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT)

- Les commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques : Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), Commissions locales d’information et de surveillance (CLIS)

- Les professionnels : Producteurs ou non de déchets, Associations de professionnels de l’environnement (ASTEE, AFITE, etc.)

- Les organismes représentant les professionnels : CCI, Syndicats : FNADE, UNED, FEDEREC, etc.

La collecte des déchets à l’entrée des grandes surfaces commerciales frisent fréquemment le n’importe quoi. Piles et lampes fluo-compactes sont ici mélangées. © Jean-Marie Corbin, PEE, 8 juillet 2014.

5- La prévention et l’éco conception

La France produit plus de 350 Mt de déchets par an qu’il faut mettre en regard des 800 Mt qu’elle utilise pour son économie. Il y a donc beaucoup à faire pour réduire la quantité de déchets produit. La nécessité d’établir un plan de prévention s’est imposé ces dernières années avec comme objectif cette réduction de la quantité produite.

Un programme national de prévention déchets 2014-2020 a été établi en fixant 13 axes en direction des ménages, des entreprises, des industries, des collectivités territoriales et des services de l’Etat :

- Les entreprises sont invitées à intégrer l’éco-conception dans leurs processus de production

- Augmenter la durée de vie des produits (pièces détachées, garanties allongées)

- Mieux gérer les déchets dans les entreprises (intérêt des études déchets)

- Développer le réemploi des matériaux issus des déchets du BTP

- Privilégier la réparation des produits et les achats d’occasion

- Mieux gérer les déchets alimentaires et les déchets verts (compostage)

- Lutter contre le gaspillage alimentaire en partenariat avec les commerçants et grandes surfaces

- Consommer responsable (suppression des sacs de caisse, auto partage, location de véhicules ou d’appareils, etc.)

- Généraliser progressivement la fiscalité incitative en fonction de la quantité de déchets produite et d’autres paramètres

- Sensibiliser les acteurs, les ménages et les entreprises

- Déployer la prévention dans les territoires par la mise en place de mesures concrètes

- Montrer l’exemple dans l’Administration : réduction des déchets de bureau, prise en compte dans les procédures d’achat publiques

- Réduire les déchets marins

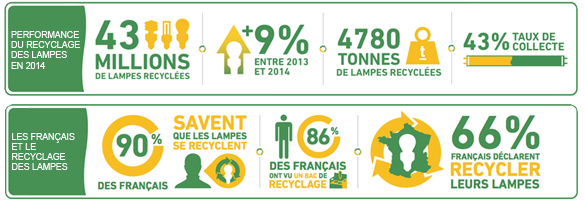

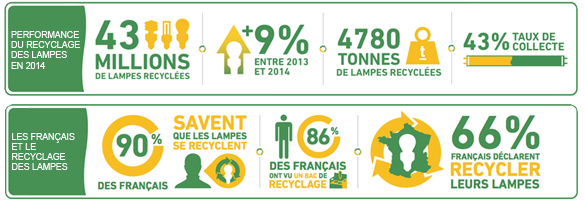

Note de PEE : Le problème est que la durabilité d’un bien est l’ennemie de la société de consommation. Sans obsolescence programmée, pas de renouvellement et donc pas de profit. Ensuite, les filières de collecte sélective et de recyclage sont loin d’atteindre les performances qu’elles devraient atteindre. Nul ignore la mise en place depuis 2009 de lampes fluo-compactes plus chères, ultra-polluantes par rapport aux lampes à incandescence dont le coté « énergivore » était beaucoup moins préoccupant que l’on a bien voulu nous faire croire. Sachez que selon Recylum, l’organisme en charge de la collecte, les lampes fluocompactes usagées sont collectées à moins de 50 % en 2014, autant dire un fiasco !

Recylum. Taux de collecte des lampes usagées en 2014.

N.B. : L’objectif 2015 en 2005 était de réduire la production à 200 kg/hab. On n’en est loin puisqu’on produit encore 314 kg/hab en moyenne nationale. L’effort est à poursuivre !

Le proche avenir

Indépendamment des efforts mis en œuvre de réduction à la source, il restera des déchets. Intuitivement, une bonne exploitation de ce gisement de déchets doit conduire à investir pour le valoriser et à induire en conséquence la création d’emplois non délocalisables dont la société civile a besoin.

Ces 10 prochaines années verront donc des efforts significatifs d’investissement par les entreprises et des évolutions réglementaires par nos gouvernants pour enfin permettre qu’une bonne partie de ces résidus soient reconnus comme des produits qu’il conviendra de mieux préparer en amont pour en tirer en aval le maximum aux plans technique, économique et environnemental. Elles se substitueront en partie aux matières premières naturelles au bénéfice entre autres de notre qualité de vie, de notre balance des paiements et de la création d’emplois.

© Michel LEGEAY pour ENE, formation du 7 mars 2015.