Une ancienne Savinienne travaillant à Savigny-sur-Orge nous transmet le témoignage suivant : « Le lundi 6 octobre 2014, entre 10 et 11 heures du matin, circulant avenue Carnot, j’ai vu des hommes, munis de masques, qui pulvérisaient des pesticides sur les trottoirs. Ce n’est pas la première fois. Je suis très étonnée par cette pratique qui est polluante et dangereuse. Elle est désormais interdite et remplacée par un arrachage manuel ou bien par une destruction thermique, l’un et l’autre respectueux de l’environnement et sans effet sur la qualité des eaux de ruissellement et de celle des rivières. De plus, j’ai constaté le manque de précaution manifesté par ces personnes, tant pour elles-mêmes que pour les passants. Comment se fait-il que de tels agissements puissent encore avoir lieu ? Au nom de quoi mairie répand-elle des pesticides dans les rues de la commune ? » Elle n’est pas la seule à avoir attiré l’attention de PEE sur ce sujet. Depuis une dizaine de jours, les quartiers de Savigny-sur-Orge sont sillonnés par des « extra-terrestres » chargés par Eric MEHLHORN, maire UMP, de répandre de l’herbicide dans les lieux publics, sur la voirie…

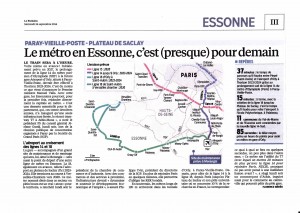

Sommaire de l’article

1. Analyse de PEE

2. Documents

3. Articles mis en ligne sur le présent site

4. Sources

1. ANALYSE DE PEE

Question. L’épandage de pesticides dans les lieux publics est-il interdit ?

Réponse. Oui.Le Parlement français a définitivement adopté, le jeudi 23 janvier 2014, une loi interdisant les produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides, etc.) dans les espaces verts publics. L’Assemblée nationale a voté ce texte dans les mêmes termes que le Sénat le 19 novembre 2013. Outre les écologistes, les socialistes, les radicaux, l’UDI et le Front de gauche ont voté pour, tandis que les élus UMP se sont prononcés contre ou abstenus, comme le notait le journal Le Monde. (1)

Question. Quels sont les fondements de cette loi ?

Réponse. En juin 2014, une vaste expertise collective pilotée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) faisait état d’une « présomption forte » de lien entre certains cancers ainsi que la maladie de Parkinson avec l’usage de pesticides chez les professionnels qui les manipulent. Selon l’étude, l’exposition des femmes enceintes — les agricultrices mais aussi les femmes qui utilisent les pesticides à des fins domestiques — augmente également le risque, pour l’enfant à naître, de tumeurs cérébrales, de leucémies, de troubles de la motricité fine ou de déficit cognitif. (cf document n°2)

Passage d’un quad pour le traitement phytosanitaire à Savigny-sur-Orge, en avril 2011, quartier des fleurs. © JMC.

Question. Que dit la loi ?

Réponse. Le texte interdit aux personnes privées ou publiques d’utiliser les produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades « accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé », à l’exception des voies ferrées, des pistes d’aéroport ou des autoroutes pour des « raisons de sécurité publique ». Les pesticides pourront par contre toujours être utilisés en cas d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2022, la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites. Cette disposition vise les 45 % de Français qui possèdent un jardin ou un potager. Au total, cette loi concerne 5 à 10 % des pesticides utilisés en France — le reste étant destiné à l’agriculture.

Question. A partir de quand cette loi est-elle applicable ?

Réponse. Le texte indique comme date d’application le 1er janvier 2020, dans six ans. Mais le temps presse et le nombre victimes augmente ! C’est pourquoi, face à ce danger avéré, nombre de communes n’ont pas attendu la loi pour bannir les pesticides : 40 % d’entre elles ont déjà mis en œuvre un plan « zéro phyto ».

C’est ainsi qu’à Versailles (Yvelines), les produits phytosanitaires ont été intégralement remplacés par des désherbeurs thermiques et par des débroussailleuses classiques et l’utilisation toute simple de binettes. Ce sont ainsi 130 000 litres de produits chimiques qui ne sont plus déversés chaque année dans la nappe phréatique. Il en est de même à Nantes qui a réduit, entre 2003 et 2012, sa consommation de produits chimiques (- 95 %), ainsi qu’à Rennes (- 90 %). En outre, la municipalité de Versailles déclare économiser 25 500 euros par an.

Question. La situation est-elle préoccupante ?

Réponse. Oui. L’Institut de veille sanitaire (IVS) a effectué des analyses de sang auprès de 3 100 personnes durant les années 2006-2007. Elles ont révélé des taux de concentration de pesticides trois fois plus important chez les Français que chez les Américains ou les Allemands. (2)

La France est, en 2014, le premier consommateur de pesticides en Europe. Le plan Ecophyto, lancé en 2008 à la suite du Grenelle de l’environnement afin de réduire l’usage des produits phytosanitaires de 50 % d’ici à 2018, ne montre pas les résultats escomptés.

Question. La commune de Savigny-sur-Orge a-t-elle pris des engagements pour ne plus employer de produits chimiques ?

Réponse. OUI ! La commune est membre de deux syndicats intercommunaux de rivière, le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de l’Yvette (SIAHVY) et le Syndicat de l’Orge (Syndicat intercommunal de l’Orge Aval, ex-SIVOA). Elle a signé la Charte Phyt’eaux Cités le 25 mai 2010. (3 ; cf document n°3) Éric MEHLHORN, maire de Savigny-sur-Orge, était alors maire-adjoint chargé du cadre de vie. Depuis, la ville s’est vue attribuer trois trèfles ! (4) Pourtant, selon les témoignages récents en notre possession, les engagements ne sont pas respectés.

« Pour une utilisation maîtrisée des produits phytosanitaires », Vivre à Savigny-sur-Orge, Magazine municipal, janvier-février 2011, p. 6.

Question. Quelle est la preuve que la commune procède à des traitements chimiques dans les rues de la commune ?

Réponse. En 2013, la mairie de Savigny-sur-Orge a attribué un marché public avec la Société FORET Ile-de-France pour un montant de 82 863,68 € pour effectuer le « traitement herbicide des espaces publics de la commune de Savigny-sur-Orge » (cf document n° 1). Il est en contradiction avec les engagements pris en 2010.

Nous précisons que ce dossier est établi à partir des documents publics auxquels nous avons pu avoir accès. S’il devait s’avérer que notre article comporte des erreurs, nous rectifierons les informations qui seraient erronées.

Conclusion. Le conseil d’orientation de PEE demandera à Eric MEHLHORN, maire de Savigny-sur-Orge, à disposer d’une copie :

- du cahier des charges du marché public,

- de l’acte d’engagement par la mairie de Savigny-sur-Orge de la société,

- d’un certificat du prestataire de service décrivant les produits pulvérisés, leur quantité, la date et le lieu de leur épandage.

2. DOCUMENTS

1/ Document n° 1. Le marché public 2013 de « traitement herbicide » de la mairie de Savigny-sur-Orge.

2/ Document n° 2. Pesticides, les preuves du danger s’accumulent.

3/ Document n° 3. Phyt’eaux cités, l’engagement de la commune du 25 mai 2010.

1/ DOCUMENT n°1. LE MARCHÉ DE « TRAITEMENT HERBICIDE » DE LA MAIRIE DE SAVIGNY-SUR-ORGE.

MARCHÉ PUBLIC

Référence du marché : 528342

Date de clôture estimée : 15/04/2013

État : Première publication

Organisme : Savigny-sur-Orge

Intitulé : Désherbage et traitement herbicide des espaces publics de la commune de Savigny-sur-Orge

Procédure : Procédure adaptée

Type de marché : Service

Date limite de dépôt des plis : 15/04/2013 à 12 h 00

DESCRIPTION

Département de publication : 91

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Savigny-sur-Orge

Correspondant : Le maire, 48 av Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, tél : 0169544109, fax : 0169544039, courriel : s-desa@savigny.org, adresse internet : http://savigny.e-marchespublics.com

Adresse internet du profil d’acheteur : http://savigny.e-marchespublics.com Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché : Désherbage et traitement herbicide des espaces publics de la commune de Savigny-sur-Orge

Type de marché de services : 27. L’avis implique un marché public

Des variantes seront-elles prises en compte ? : non

Prestation divisée en lot : non

Durée du marché ou délai d’exécution : en 24 mois à compter de la notification du marché

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français

Unité monétaire utilisée : euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION

• Critères de sélection des candidatures : Candidatures appréciées au vu des capacités professionnelles, techniques et financières

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

• Formulaire DC1 , Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants

• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

• Formulaire DC3 , Acte d’engagement

• Formulaire DC4 , Déclaration de sous-traitance

• S’il s’appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l’acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre.

• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail

• Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

• Si l’attributaire est établi dans un État autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : – Prix (50 %) – Valeur technique (50 %)

Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 15/04/2013 12:00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Conformément aux dispositions de l’article 56 du code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique sur le profil acheteur www.e-marchespublics.com

Date d’envoi du présent avis à la publication : 15/03/2013

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l’organisme : Ville de Savigny-sur-Orge service marchés publics, Correspondant : Sylvia de Sa, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, tél : 0169544109, fax : 0169544039, courriel : s-desa@savigny.org

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l’organisme : Ville de Savigny-sur-Orge service technique – voirie, Correspondant : Isabelle Drappier, 3 avenue du Garigliano, 91600 Savigny-sur-Orge, tél : 0169544120, fax : 0169961530, courriel : i-drappier@savigny.org

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Documents gratuits. Profil acheteur www.e-marchespublics.com

Instance chargée des procédures de recours : Nom de l’organisme : Tribunal de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél : 0139205400

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Nom de l’organisme : Ville de Savigny-sur-Orge service juridique, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, tél : 0169544118, fax : 0169544039, courriel : s-davin@savigny.org

CONTACT ADMINISTRATIF :

Nom : Sylvia de Sa

Entité : Ville de Savigny-sur-Orge, Service marchés publics, 48 avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge (Code INSEE: 91589)

Tel : 0169544109, Fax : 0169544039, Courriel : s-desa@savigny.org

CONTACT TECHNIQUE :

Nom : Isabelle Drappier

Entité : Ville de Savigny-sur-Orge. Service technique. Voirie, 3 avenue du Garigliano 91600 Savigny-sur-Orge (Code INSEE: 91589).

Tel : 0169544120, Fax : 0169961530, Courriel : i-drappier@savigny.org

RÉFÉRENCES

Site internet de la ville de Savigny-sur-Orge : http://www.savigny.org/IMG/pdf/marche_public_2013.pdf (le document en pdf : marche_public_2013).

Site internet des marchés publics : http://www.e-marchespublics.com/dossier_de_consultation_electronique_143_245058.html (le document en pdf : Savigny sur Orge – Désherbage et traitement herbicide des espaces publics de la commune de savigny-sur-orge. – E-marchespublics).

Site internet www.foret-idf.fr, société Forêt Ile-de-France adjudicatrice du marché savinien le 11 juin 2013 : utilisatrice de « quad pour le traitement phytosanitaire ».

***

DOCUMENT n°2 : PESTICIDES, LES PREUVES DU DANGER S’ACCUMULENT.

« En dépit des dénégations des industriels du secteur, les pesticides sont bel et bien impliqués dans un grand nombre de pathologies lourdes – cancers, maladies du sang, troubles neurologiques, malformations, etc. – dont l’incidence tend à augmenter dans le monde. C’est l’idée-force d’une impressionnante expertise collective menée sur l’ensemble des connaissances internationales actuelles, et pilotée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui l’a rendue publique jeudi 13 juin.

Cette synthèse rassemble les données épidémiologiques issues de nombreux pays (Etats-Unis, Canada, Australie, Finlande, Danemark, etc.), qui précisent les effets sanitaires des principaux produits phytosanitaires : insecticides, herbicides et fongicides. Une grande part du rapport concerne les expositions professionnelles (agriculteurs, ouvriers du secteur agrochimique, etc.), mais aussi les personnes vivant ou travaillant dans ou à proximité de zones agricoles. En France, terre d’agriculture, 15 % de la population sont ainsi concernés.

DES AUGMENTATIONS SIGNIFICATIVES DE RISQUES

Après avoir passé au crible la littérature scientifique internationale, les experts concluent que l’exposition à des pesticides conduit à « des augmentations de risques significatives pour plusieurs pathologies ».

C’est ainsi que chez les agriculteurs, les ouvriers de l’industrie qui fabriquent ces produits ou ceux qui les appliquent, il y a une « présomption forte » d’association entre une exposition professionnelle aux pesticides et la survenue de certaines proliférations malignes de cellules lymphoïdes (lymphomes non hodgkiniens) et de cancers de la prostate. Les agriculteurs et les applicateurs de pesticides sont également exposés à un risque accru de myélome multiple, une autre prolifération maligne dans la moelle osseuse. Et ce n’est pas tout. Que ce soit dans le cadre d’expositions professionnelles ou non, les adultes présentent un plus grand risque à développer une maladie de Parkinson.

Un lien avec d’autres pathologies comme les tumeurs du système nerveux central est aussi suspecté. En Gironde, par exemple, région viticole très consommatrice de pesticides, l’incidence de ces maladies est trois fois supérieure au niveau national. Entre 2000 et 2007, elle a augmenté de 17 %.

ATTENTION AU SYNDROME DU RÉVERBÈRE

Les travaux internationaux examinés mettent en lumière un autre fait majeur : la période de vulnérabilité que représente la grossesse. « Il y a une présomption forte d’un lien entre une exposition professionnelle de la femme enceinte à certains pesticides et un risque accru pour l’enfant de présenter un hypospadias ou de développer, plus tard, un cancer cérébral ou une leucémie », constate l’épidémiologiste Sylvaine Cordier (Inserm, université Rennes-I) et coauteure du rapport. Selon des données internationales, l’exposition professionnelle du père ou de la mère augmente de 30 % à 53 % le risque de tumeurs cérébrales de l’enfant à naître.

Les agricultrices enceintes ne sont pas les seules concernées. Celles qui habitent dans des zones agricoles d’épandage ou celles qui utilisent les pesticides à des fins domestiques le sont également : « Des études montrent un risque augmenté, pour l’enfant à naître, de leucémies, de troubles de la motricité fine, de déficit cognitif, de troubles du comportement comme l’hyperactivité », ajoute Mme Cordier.

Si les preuves sont suffisantes pour agir vis-à-vis de certains produits – les organochlorés et les organophosphorés – Jean-Paul Moatti, directeur de l’Institut thématique « Santé publique » commun aux organismes de recherche publics français met en garde : « Attention au syndrome du réverbère où l’on ne regarde que ce qui est éclairé. Notre expertise collective pointe le développement de nombreuses pathologies, mais de futurs travaux pourraient découvrir des effets insoupçonnés des pesticides analysés, ou mettre en évidence la toxicité d’autres substances. »

DES DÉCISIONS POLITIQUES ATTENDUES

Les auteurs recommandent donc d’« améliorer les connaissances sur l’exposition des populations » et d’obtenir la composition complète des produits mis sur le marché, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, les formules commerciales restant protégées par le secret industriel. En Europe, ces données ne peuvent être réclamées par un seul pays – comme aux États-Unis –, car elles relèvent de la règlementation communautaire.

« Si les auteurs de cette large expertise réclament surtout que l’on fasse plus de recherche, dit de son côté François Veillerette, porte-parole de l’association Générations futures, ils n’en tirent pas moins des conclusions très fortes, qui doivent mener à des décisions politiques : vente des pesticides interdites à des utilisateurs non professionnels ou interdiction pour les collectivités publiques d’y avoir recours… »

Retirer du marché les produits est parfois nécessaire mais pas toujours suffisant. Les scientifiques le savent bien. « De nombreux produits ont été interdits mais les plus persistants demeurent présents dans l’environnement ou s’accumulent dans la chaîne alimentaire, dont l’homme constitue le dernier maillon. » Pour le député socialiste Gérard Bapt, qui avait déjà lancé l’alerte sur les dangers sanitaires du bisphénol A, et qui a organisé la présentation des résultats de l’expertise à l’Assemblée nationale, « ce travail montre l’ampleur du problème en matière de santé publique. La question est de savoir si, comme dans le cas du chlordécone aux Antilles, nous n’avons pas dépassé le point de non-retour ». »

RÉFÉRENCE

BENKIMOUN Paul et FOUCART Stéphane, « Pesticides : les preuves du danger s’accumulent », Le Monde, 13 juin 2013. http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/13/pesticides-les-preuves-du-danger-s-accumulent_3429549_3244.html

***

DOCUMENT n°3 : PHYT’EAUX CITÉS, L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DU 25 MAI 2010.

Depuis le 25 mai 2010, notre commune a rejoint le programme Phyt’Eaux Cités, une démarche de prévention et de sensibilisation pour limiter l’emploi des produits phytosanitaires sur les bassins de la Seine, de l’Orge et de l’Yvette. La charte Phyt’Eaux Cités concerne 73 communes, majoritairement en Essonne, situées dans les bassins de l’Yvette, de l’Orge aval et de la Seine de Evry à Ivry-sur-Seine. Ces bassins contribuent à l’alimentation de six prises d’eau potable sur la Seine en amont de Paris.

Cette démarche de préservation de l’environnement s’adresse aux services espaces verts et voirie municipaux qui contribuent pour presque la moitié à la contamination de l’eau par les produits phytosanitaires d’origine urbaine, ainsi qu’à d’autres applicateurs de ces produits, dont les particuliers, les golfs, les Directions Départementales de l’Équipement, les Conseils généraux et les gestionnaires de voies ferrées ou d’autoroutes.

L’usage croissant des produits phytosanitaires est une cause majeure de pollution des rivières en Ile-de-France, nécessitant la mise en œuvre de traitements toujours plus performants et coûteux pour la production d’eau potable. La pollution dans le territoire de Phyt’Eaux Cités est majoritairement d’origine urbaine.

En tant qu’adhérentes, les communes bénéficient gratuitement d’un audit de ses pratiques phytosanitaires, d’une formation du personnel communal et de la mise en place d’un plan de gestion des espaces communaux. Cela se traduit concrètement par l’application de pratiques phytosanitaires raisonnées.

Selon les propositions de l’équipe Phyt’Eaux Cités, de nouveaux procédés d’entretien des espaces communaux plus respectueux de l’environnement peuvent être envisagés, comme le paillage déjà mis en place dans divers massifs de fleurs et arbustes de la ville, le fauchage ou encore le désherbage manuel notamment des voiries, ainsi que l’entrée de la végétation spontanée dans la commune.

En effet, faire place à ces plantes appelées injustement mauvaises herbes ou herbes folles poussant sur nos trottoirs est le moyen le plus efficace de diminuer ou même stopper les traitements chimiques, mais aussi de renouer avec la nature qui nous entoure pour mieux la préserver.

Cet engagement et la politique volontariste menée par notre commune ont été récompensé en 2010, par l’obtention Trèfle Phyt’Eaux Cités pour sa gestion différenciée à l’usage raisonné ou alternatif des produits phytosanitaires.

RÉFÉRENCES

ARTELIA, « Projet Phyt’eaux cités. Programme d’aide aux collectivités pour limiter l’emploi de produits phytosanitaires », Fiche de présentation, 2007, 1 p. http://www.arteliagroup.com/sites/default/files/projet/fichesPDF/fr/eau/eau_ressource_eau_france_appui_projet_phyteaux_cites_0.pdf.

Ville de Savigny-sur-Orge, Vivre à Savigny-sur-Orge, magazine municipal de janvier-février 2011, p. 6. (pdf : VIVRE A SAVIGNY – MAG MUN – JANVIER-FEV 2011 p. 6).

3. ARTICLES EN LIGNE SUR LE PRÉSENT SITE

Pesticides à Juvisy-sur-Orge, un conseiller municipal d’opposition interpelle PEE. Le 7 juillet 2014, Nicolas GONNOT conseiller municipal d’opposition (PS) à Juvisy-sur-Orge nous a alerté par mail sur l’usage des pesticides dans la ville de Juvisy-sur-Orge. L’acte réalisé sous l’autorité du nouveau maire et président de la CALPE, Robin REDA (UMP), n’est pas très heureux et les conséquences pour l’environnement sont lourdes. LES PESTICIDES, SOLUTION […]

http://portes-essonne-environnement.fr/pesticides-a-juvisy-sur-orge-un-conseiller-municipal-dopposition-interpelle-pee/.

Les pesticides : un danger environnemental, une menace pour notre santé. La Gazette de Séraphine. La France est le premier consommateur de pesticides en Europe. Le plan Ecophyto, lancé en 2008 à la suite du Grenelle de l’environnement afin de réduire l’usage des produits phytosanitaires de 50 % d’ici à 2018, ne montre pas les résultats escomptés. Car des pesticides, il y en a partout : […]

http://portes-essonne-environnement.fr/les-pesticides-un-danger-environnemental-une-menace-pour-notre-sante/.

4. SOURCES

(1) Le Monde, 23 janvier 2014.

(2) DE LATOUR Geneviève, Pesticides : une prise de sang qui fait mal, Agence de veille sanitaire, 11 avril 2011.

(3) Vivre à Savigny-sur-Orge, Magazine municipal, janvier-février 2011, p. 6.

(4) Syndicat de l’Orge, Compte-rendu de l’assemblée générale du 21 octobre 2011, p. 11 (document en pdf : SIVOA AG du 21 10 2011).

© Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT, 14 octobre 2014.