La gouvernance des associations environnementales locales est-elle démocratique ? (Élan – Savigny Environnement / Portes de l’Essonne Environnement)

Les associations locales de protection de l’environnement et du cadre de vie sont des objets singuliers. Appartenant à la société civile, elles se créent pour lutter contre les atteintes portées à l’environnement et au cadre de vie des habitants. Elles prospèrent en exerçant un contre pouvoir face aux maires, aux municipalités, et aux administrations. C’est ce qui constitue leur « cœur de métier ».

Une question se pose : les gouvernances pratiquées par elles appliquent-elles en interne, pour elles (réunions de conseil d’administration, assemblée générale annuelle…) et pour leurs adhérents, la démocratie participative qu’elles revendiquent en externe, pour la vie locale ?

Une réponse négative signifierait qu’elles ont quitté la sphère de la société civile pour rejoindre celle de la société politique qu’elles côtoient, adaptant la conception classique du pouvoir représentatif qui s’exerce du haut vers le bas : le président décide, le conseil d’administration approuve, les adhérents suivent, les opposants sont exclus, et ceux à qui ça ne plaît pas sont poussés à la démission.

Associations et municipalités constituent un binôme. A ceci près que la temporalité des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie n’est pas la même que celles des maires, des municipalités, des communautés qui eux, sont soumis à un renouvellement périodique (tous les six ans). Dans certaines associations, les responsables (présidents, membres du conseil d’administration) y siègent pendant dix ans, vingt ans, trente ans… Cela est conforme aux règles du bénévolat, mais cela interroge à la fois l’investissement personnel, l’individualisation d’une construction collective, et l’institutionnalisation d’une société privée. Cela interroge aussi la reconnaissance sociale et son appropriation.

La recherche-action que nous menons « Territoires et démocratie numérique locale » dans un autre cadre est particulièrement attentive à différents thèmes : mode de recrutement et de renouvellement des membres des conseils d’administration associatifs, leurs « profils », la durée de leur mandat ; l’intégration du « poids du passé local » qui consiste à rendre implicites des informations publiques ; les appropriations symboliques ; les débats internes (implicites ou explicites ?) ; les exclusions ; les démissions…

L’évolution des demandes citoyennes et celle des nouveaux paysages de l’innovation sociale constituent une réalité « incontournable », comme on dit. Les associations – qu’elles l’acceptent ou bien qu’elles s’en défendent – occupent une place dans une concurrence institutionnelle qui oppose la société politique à la société civile. Aucune association n’est destinée à durer un temps infini. L’expertise citoyenne évolue. Comment un objet social associatif évolue-t-il ? Ce qui constituait un objectif en 1980, l’est-il toujours en 1990, en 2000, en 2010 ? En un mot : comment l’offre associative évolue-t-elle ?

C’est en étant porteur de ces questions que nous avons rencontré Jean-Marie CORBIN, trésorier d’Élan – Savigny Environnement (2011-2013), président de l’association Portes de l’Essonne Environnement, créée en 2014.

Bernard MÉRIGOT

Pensée démocratique. © BM.

Entretien entre Jean-Marie CORBIN, président de l’association Portes de l’Essonne Environnement, et Bernard MÉRIGOT, président de l’association Mieux aborder l’avenir, directeur de publication du site www.savigny-avenir.info.

LA CRÉATION DE PORTES DE L’ESSONNE ENVIRONNEMENT

Bernard MÉRIGOT (BM) : Quelle est l’origine de la création de votre association ?

Jean-Marie CORBIN (JMC) : Avec quelques amis et Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT, ancienne présidente d’Élan – Savigny Environnement, nous n’étions plus en accord avec l’association locale de l’environnement dans laquelle nous œuvrions bénévolement depuis des années. Nous avons décidé de créer une nouvelle association, Portes de l’Essonne Environnement (PEE) à l’échelle de l’agglomération la CALPE, mais pas seulement. Nous sommes à l’heure des regroupements des collectivités. On parle de supprimer les départements, de diviser par deux le nombre de régions, de fusionner les intercommunalités, de vivre la métropolisation des capitales régionales… Le périmètre d’action est à l’échelle de la Métropole du Grand Paris et de l’Essonne, le nom de l’association n’est qu’un ancrage patronymique.

BM : Où en êtes-vous depuis janvier 2014 ?

JMC : Nous avons déposé les statuts en sous-préfecture de Palaiseau en début d’année. Aussitôt, le site internet a été créé. Les coûts de fonctionnement sont modiques pour un potentiel de diffusion « universel ». Le référencement Google commence à être opérationnel. Nous avons de nombreuses visites ce qui prouve l’intérêt porté par les internautes à nos articles de qualité.

BM : Quel est votre mode de gouvernance ?

JMC : En fait, nous avons choisi une gouvernance collégiale. Chacun apporte une pierre à notre édifice. Les adhérents sont tous conviés aux opérations rédactionnelles. Vous lirez prochainement des articles sous de nouvelles plumes, après ceux de votre serviteur, de Sylvie, de Séraphine ou de Philippe… Les articles sont proposés à la directrice éditoriale. Elle contrôle la qualité rédactionnelle. Elle amende les textes si besoin. Elle les source. Elle les met en forme. Puis, la validation est donnée par l’adhérent rédacteur originel.

BM : Oui, mais qui décide des orientations de l’association ? Qui participe aux réunions avec les institutionnels ?

JMC : Nous avons créé un conseil d’orientation composé actuellement de 5 membres. Organe de réflexion et de direction, il émet des propositions sur la stratégie de l’association. En fonction des thématiques, des compétences et des disponibilités de chacun, ce conseil d’orientation est l’interlocuteur de référence.

Document : autoroute A6 à Savigny-sur-Orge, en juin 1964. © IGN.

LE SITE http://www.portes-essonne-environnement.fr

BM : Que trouve-t-on sur ce site ?

JMC : Tout ce qui concerne l’intelligence territoriale… C’est un « média numérique associatif d’informations environnementales, conçu selon les principes de l’intelligence informationnelle en capacité à se diriger vers l’intelligence opérationnelle ». Plus concrètement, il s’agit d’observer, d’analyser tout ce qui passe sur un territoire donné dans le domaine du développement durable (beaucoup plus vaste qu’on ne le pense), de commenter, et de proposer.

BM : Internet est alors un support de communication bien plus vaste que le papier.

JMC : Oui. Ce média se prête fort bien à ce genre d’exercice. Avec 100 gigaoctets d’espace, chaque dossier n’a que l’inspiration de ces rédacteurs pour limite. Aucune taille n’est fixée pour les pièces jointes, références indispensables pour étayer et sourcer les argumentaires développés dans chaque article.

Un exemple : nous envisageons de mettre en ligne sur notre site les séances des conseils communautaires de la CALPE. Au cours du dernier conseil, Robin REDA, président de la CALPE, a clairement dit qu’il n’interdisait pas les enregistrements sonores, mais qu’il ne les mettrait pas en ligne sur le site de l’agglomération. Soit dit en passant, pour un élu qui se charge de la communication, des transports et du haut débit, à l’ère de l’open data, il y a là une belle occasion manquée par ce jeune politique ! Au cours du dernier mandat, des séances publiques de conseils communautaires ont été filmées et diffusées en direct. Ce fut le cas pour l’agglomération les Lacs de l’Essonne présidée par Gabriel AMARD. Donc, c’est possible !

LES ACTIONS AUPRÈS DES ÉLUS

BM : Quels ont été les premiers contacts ?

JMC : L’association et son média doivent faire leurs preuves. De ce fait, les élus ne nous connaissent pas encore tous. Ils sont soit réceptifs, soit « craintifs » (encore une association environnementale !). Ainsi, l’accueil des exécutifs 2008-2014 a été chaleureux. Ils ont marqué de l’intérêt pour notre démarche.

Avant les élections municipales de mars 2014, nous avons proposé la ratification d’un pacte environnemental propre à la CALPE, en partenariat avec la fédération Essonne Nature Environnement. Quelques candidats têtes de liste y ont répondu, et pas forcément pour nous servir des amabilités. Je pense à Olivier VAGNEUX qui a refusé de signer alors que j’étais déjà pressenti pour être colistier n°5 sur sa liste ! A ce jour, de tous ces candidats signataires, aucun n’exerce de fonctions dirigeantes (élus minoritaires) en dehors de la Morangissoise Brigitte VERMILLET qui est la 11e vice-présidente de la CALPE, chargée de l’environnement, du cadre de vie et de la propreté.

BM : Et depuis les élections ?

JMC : Nous avons fait un large tour d’horizon et écrit à l’ensemble des maires, présidents de communauté de communes et présidents des syndicats intercommunaux (EPCI). Seul Franck MARLIN pour le compte du SIREDOM nous a répondu par écrit. Manifestement, la nouvelle donne issue des urnes de mars 2014 est soit trop occupée à prendre ses fonctions, soit dépassée, soit peu sensible aux questions d’environnement et de cadre de vie. Pourtant, entre les nuisances aériennes et routières, les transports en commun à améliorer, l’urbanisme, les cours d’eau de l’Orge, l’Yvette et la Seine, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Nous avons des rendez-vous avec plusieurs fonctionnaires d’EPCI.

Gare routière, place Davout à Savigny-sur-Orge. © BM.

LES RAISONS DE LA DÉMISSION D’ÉLAN – SAVIGNY ENVIRONNEMENT

BM : Ils craignent peut-être un doublon avec les associations locales. Pour mieux leur faire comprendre le contexte dans lequel PEE a été créée, voulez-vous revenir sur les motifs qui vous ont poussés à quitter l’association savinienne Élan – Savigny Environnement ?

JMC : C’est un vaste sujet ! Jusqu’à maintenant, cela ne méritait pas que nous en parlions mais vu qu’ils persistent à nuire à son ancienne présidente et à raconter des mensonges jusqu’à y consacrer un article sur leur site internet – peu fourni depuis notre départ -, je crois qu’il est temps d’exposer notre version des faits d’une manière détaillée sur notre propre site. Il nous est reproché d’avoir politisé l’association. Ce qui est totalement faux. Au contraire, à l’automne 2013, au nom de la neutralité et parce que, Sylvie et moi-même, nous étions engagés politiquement auprès de deux candidats différents, chacun à notre façon, nous avions fait le choix de nous mettre en retrait de l’association le temps de la campagne électorale des municipales.

L’actuel président, alors secrétaire, Dominique CATÉRINI, nous a répondu en séance de bureau élargi que ce n’était pas à nous de décider de notre position au sein du conseil d’administration (CA) de l’association mais à eux, les administrateurs ! Puis, vu le maintien de notre choix, l’ancienne présidente (colistière PS d’une candidate à des municipales jadis), Évelyne BOURNER, nous a intimé l’ordre par mail de définir notre retrait, à savoir si celui-ci signifiait « démission »… La simple mise en retrait ou en congé temporaire nous était refusée sous prétexte que nous mettrions en danger l’association.

Or, au même moment ou presque, sans avoir la politesse de l’annoncer au conseil d’administration, trois administrateurs s’engageaient officiellement auprès du candidat PS, Pierre GUYARD : Jacques LAGRANGE en tant que mandataire financier (le Monsieur finances, un personnage clé dans une campagne !), Valérie DERMAUX et Françoise GIRAUD en tant que colistières. Et tout cela sans démissionner du CA ou sans se mettre en retrait. Deux poids, deux mesures inqualifiables quand on y pense. Dans la presse, récemment, Élan – Savigny Environnement persiste dans son culot de se targuer d’être apolitique (1). Le CA est de gauche, les faits sont là ! Bref, tout s’est enchaîné ensuite…

Panneaux électoraux à Savigny-sur-Orge, mars 2014. © BM.

BM : C’est-à-dire ?

JMC : Chacun en notre âme et conscience, pour des motifs différents et semblables à la fois, nous avons choisi de démissionner. Pourquoi en être arrivés là ? C’est simple. Jacques LAGRANGE, Dominique CATÉRINI et Évelyne BOURNER ont organisé un putsch en réunissant un CA sans avertir la présidente et le trésorier (moi). Lorsqu’elle a été convoquée par mail, à 31 h avant l’heure fixée pour cette réunion, Sylvie a rédigé sa lettre de démission de présidente qu’elle a remise au conseil le jour « j ». L’urgence de ce conseil était nulle : notre mise en congé temporaire ne mettait pas l’association en danger, elle était dirigée de façon collégiale par le CA !

Lasse de voir certaines décisions actées en CA régulièrement mises en cause, jusqu’à lui refuser de cosigner un PV de délibération prise unanimement, dont elle avait besoin pour un recours gracieux en préfecture, elle n’a pas admis cette attitude dictatoriale digne de la gouvernance autocrate du maire de la commune. Surtout qu’elle avait instauré une direction ouverte. Instituant un bureau élargi, elle ne prenait aucune décision seule. Certes, elle avait des contacts extérieurs. Nous sommes en France et libres de voir qui bon nous semble. Quand c’est pour le bien de l’association, il n’y a rien à redire. D’ailleurs, tout était discuté. Mais, certains étaient jaloux de ses connaissances et de ses contacts : ils voulaient avoir la mainmise sur tout, pour tout.

TOUCHE PAS À MON ASSOCIATION

BM : Existe-t-il alors des motifs sous-jacents à cette démission ?

JMC : Oui. Dire qu’un an et demi auparavant, il n’y avait aucune candidature à ce poste. Ni même pour une vice-présidence. Les non-volontaires avaient tous fait un pas en arrière ! Aucune association n’est appelée à demeurer immuable. Les sujets d’intérêt, les modes de gouvernance et les présidences non plus ! Sylvie a dirigé l’association dans des moments difficiles, notamment face à une maire médiocre et autoritaire. Elle a de grandes capacités de travail. Rigoureuse, méthodique, et ayant une culture environnementale fondée sur un savoir scientifique et littéraire, elle a forgé une image très différente des outils de communication de l’association qui menait un train de vie pépère sous Évelyne BOURNER. Nous nous sommes mutuellement appris.

Mais, Élan – Savigny Environnement est un pré-carré auquel il ne faut pas s’attaquer. Il faut en bouger ni les cadres, ni les carcans. Depuis la démission de Sylvie, c’est retour à la case départ. Voyez leur site internet, sans article de fond depuis plus de six mois ! Les anciens n’ont pas apprécié la modernité : ils préfèrent l’indigence obséquieuse face au pouvoir local en place plutôt qu’une gouvernance de contre-pouvoir, active, responsable, tournée vers le futur. Sylvie l’a compris. Elle a fait le bon choix et m’a prévenu aussitôt.

BM : Et vous ?

JMC : Me concernant, j’ai également été convoqué par mail à moins de 31 heures, à la hâte et en catimini. Je ne pouvais pas assister à ce fameux conseil. J’ai reçu chez moi Dominique CATÉRINI, le lendemain matin, sans rendez-vous, qui m’annonçait la démission de Sylvie. Quel scoop ! Mais, il s’est bien gardé de m’informer que le nouveau président c’était lui ! Je ne l’ai appris que quelques jours plus tard… Il s’est aussi invité le lendemain soir, soit disant pour me remettre un chéquier. En quoi était-ce si urgent puisqu’il dirigeait l’association maintenant ? Il m’a bien remis le chéquier. Il m’a surtout demandé de faire un envoi massif d’e-mail aux adhérents dans lequel Sylvie était nommément mise en cause, sans sourciller sur les propos diffamatoires tenus dans ce mail. Il est vrai qu’il n’en était pas à son premier acte de la sorte.

Prise par ses activités professionnelles, en septembre 2013, Sylvie avait demandé à être déchargée des comptes rendus traditionnellement rédigés par le secrétaire dans les associations. Dominique CATÉRINI s’est résigné à les faire. Or, il prit l’habitude d’envoyer à tout le monde des comptes rendus contenant des éléments faux et diffamatoires, sans même les faire viser par la présidente qui était obligée de faire des correctifs peu appréciés de certains, car les remettant dans le droit chemin… Une quadra rectifiant un sénior, quel crime de lèse-majesté ! Mais, a-t-on déjà vu un secrétaire bafouer aussi simplement les principes élémentaires régissant la vie d’un conseil d’administration ? Non. Pour le voir, il fallait venir à Élan – Savigny Environnement. Quand on pense, qu’en un seul clic, ces documents pouvaient être transférés à n’importe qui ! Où va l’inconscience des gens ?

LES VISITES DOMICILIAIRES

BM : Puis, un sentiment d’oppression a pointé…

JMC : De harcèlement plutôt. Dès le jour suivant. Dominique CATÉRINI et Évelyne BOURNER se sont montrés particulièrement insistants pour, à nouveau, vouloir me rencontrer. Ils refusaient catégoriquement de m’exposer au préalable les motifs de leur visite. Mon domicile n’est pas une épicerie de quartier ouverte de 9 h 00 à minuit. J’ai refusé, puis proposé un samedi matin. Ils ne sont pas venus… J’ai attendu. Je ne supportais plus cette pression. J’ai donc démissionné, tout en restant membre du CA.

CYBERPOUVOIR ET GÉRONTOPOUVOIR

BM : Comment ont-ils réagi ?

JMC : Surpris de ma décision, car non préparés à la tenue informatisée de la comptabilité et du site internet alors que quatre membres du CA avaient suivi une formation six mois auparavant, cette démission a provoqué leur colère. Un « larbin » leur échappait. Et puis, ce n’est pas de la gérontophobie que de dire que je n’étais plus très motivé pour travailler exclusivement avec des personnes âgées de 20 à 30 ans de plus que moi. Dominique CATÉRINI n’a pas accepté ce renoncement de ma part. Il a essayé de m’intimer l’ordre de continuer. Travailler contraint et forcé sans aucune rémunération, ne serait-ce pas là la définition de l’esclavage ? J’ai résisté et tenu bon.

Palmier de nuit. © BM.

ENVIRONNEMENT ET FRANCHISE, INCOMPATIBILITÉ ?

BM : Que vous reprochait-on ?

JMC : Mon franc-parler, c’est sûr. Mes opinions. Ma vision de l’écologie et des dossiers sur les transports. Mon refus de voir une personne du CA, n’habitant pas la commune, se targuant d’être la grande spécialiste des questions ferroviaires et des circulations douces sans se préoccuper des spécificités de notre ville, être l’unique voix du CA dans ces domaines.

BM : Avez-vous un exemple ?

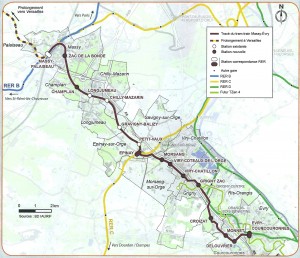

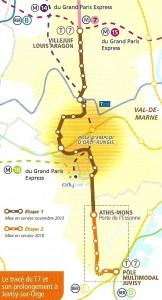

JMC : Le tramway T7 a été un point d’achoppement sans précédent. Le T7 a pénalisé le trafic routier, interrompu une piste cyclable traversant l’aéroport d’Orly. Avec l’imposition du cadencement pour les autobus circulant dans la zone des Portes de l’Essonne, le T7 a désorganisé les horaires de bus y compris pour les usagers n’empruntant pas le T7. Désormais, dans mon quartier, personne ne sait quand le prochain bus 292 passera. Enfin, le parcours tortueux du T7 à travers Rungis à la vitesse « exceptionnelle » de 15 km/h, le rend plus lent que l’ancienne ligne de bus 392, un comble ! Mettre 1 h 40 avec le 292 et le T7 au lieu de 1 h 05 par le RER-C avec un détour en métro par Paris, pour aller de Savigny-sur-Orge au Kremlin-Bicêtre, ce n’est pas ce qu’on peut appeler une performance.

Mon constat, étayé de chronométrages précis, a pourtant été vigoureusement balayé d’un revers de la main par des personnes qui n’ont, pour certains, jamais mis les pieds dans les transports en commun de leur vie pour aller travailler. En vérité, je portais atteinte au sacro-saint dogme « le transport en commun, c’est forcément mieux que le bagnole ». Qui plus est, je portais atteinte au prestige du tramway qui, à capacité quasiment identique, coûte 6 fois plus cher qu’une ligne d’autobus en site propre.

Attention au tramway T7 ! © BM.

BM : Et du côté de la trésorerie ?

JMC : Trésorier rigoureux, j’ai dû faire face aux réticences de certains membres du CA à régler leurs cotisations. Ainsi, en 2013, j’ai effectué trois relances sans réponse d’Étienne LAMBERT (l’actuel secrétaire) et de Jacques LAGRANGE. Le premier m’a envoyé un e-mail au ton très désagréable avant de payer sa cotisation au mois d’août. Quant au second, je me suis aperçu que ce n’était pas la première « étourderie » puisqu’il ne figurait pas dans les adhérents à jour de cotisation des années 2008 et 2012 ! De cet épisode, il est possible que je me sois attiré leur aversion. L’ancien trésorier ne réclamait pas les cotisations des administrateurs manquantes. Même retraités, ces gens-là ont eu de très bonnes situations professionnelles ! Croyez-vous qu’il soit sain d’accorder des passe-droits ? Avaient-ils imaginé que Sylvie et moi-même avions soustrait des éléments comptables et fait des malversations ? Si tel était le cas, ils ont dû être bien déçu lorsqu’ils ont eu la comptabilité entre les mains…

Et puis, tout le monde sait que « je préfère m’intéresser à ceux qui jettent leurs papiers par terre qu’à ceux qui n’en n’ont pas ». Cette petite mise au point n’avait pas plu à son époque à l’une des membres du CA qui avait employé les canaux de communication du conseil d’administration pour y diffuser sa propagande en faveur des personnes en situation clandestine. Ce n’est pas le rôle d’une association de protection de l’environnement. Je pense que l’on m’en a voulu également.

BM : Concrètement, cela c’est passé comment ?

JMC : Je passerai rapidement sur le procès exclusivement à charge que l’on m’a fait au cours du CA du 7 décembre 2013, « pur produit de mon imagination », étant interdit d’enregistrement sonore, je n’ai rien pour l’attester. Mais, chez les « gens de gauche », voyons, ça ne se fait pas ! Même ceux qui, auparavant, avaient la même opinion que moi sur certains dossiers et sur la Miss circulations douces, ont été méprisants. J’ai été jugé sans être écouté.

LA LETTRE PERSONNELLE AUX ADHÉRENTS

BM : Pourquoi avoir écrit aux adhérents peu avant l’assemblée générale de l’association, en mars 2014 ?

JMC : Nous en avions assez des mensonges proférés par certains administrateurs et qui nous étaient rapportés par des adhérents avec lesquels nous sommes restés en contact. Certains nous ont d’ailleurs rejoints à PEE. Cette lettre personnelle était une mise au point (2). Elle n’était pas destinée à être publiée sur le site de PEE. Nous savions qu’il y aurait une réponse de la part du nouveau président et du CA. Elle était légitime. Mais, une fois de plus, cette réponse insérée sur le site d’Élan – Savigny Environnement ne reflète qu’une réalité tronquée, méprisante, voire mensongère. D’où cet article, aujourd’hui.

TOURNER VITE LA PAGE

BM : Le dossier est-il clos ?

JMC : Pour Sylvie et moi, il l’est depuis des mois. Cet hiver, vous avez même demandé à Jacques LAGRANGE de faire cesser toutes actions et tous dires contre Sylvie, et ce en présence de Pierre GUYARD (3). Mais, les municipales approchant, les interventions hostiles à notre égard se sont multipliées… jusqu’à refuser de se plier aux statuts de la fédération Essonne Nature Environnement puisque Sylvie, étant restée administratrice de l’association, était toujours secrétaire générale adjointe. N’en déplaise au trio CATÉRINI, BOURNER, LAGRANGE, les membres du CA de la fédération sont des personnes physiques, présentées par les associations adhérentes, personnes morales. La durée du mandat (3 ans) n’est pas cessible au gré de la volonté des associations. Au cours de l’assemblée générale 2014 de la fédération, un de ses membres a rappelé que Élan – Savigny Environnement était coutumière du fait de vouloir supprimer les personnes qui ne sont plus en odeur de sainteté chez elle. Ainsi, jadis, elle s’en était prise à Jacques ROZE DES ORDONS, administrateur des deux entités.

QUE DE TEMPS PERDU !

BM : On a l’impression que l’essentiel de l’activité du CA d’Élan – Savigny Environnement est de dire du mal de son ancienne présidente et de son ancien trésorier. N’ont-ils pas autre chose à faire ?

JMC : A croire que non ! Dominique CATÉRINI a même utilisé les conseils juridiques attachés au conseil général pour que la fédération se sépare de Sylvie ! Jusqu’où ira ce triumvirat ? Un tel acharnement vengeur relève du harcèlement moral. Ce n’est pas sur son site et auprès de ses adhérents que le président d’Élan – Savigny Environnement ira se vanter d’un tel fait d’armes ! Quitte à faire dans le juridique, le CA de l’association ferait mieux de se pencher sur le renouvellement de son agrément refusé par le préfet. Entre autres, et si on est rigoureux, sachez que les attestations de cotisation sont irrecevables par l’administration fiscale.

BM : Quoi qu’il en soit, suite à ce récent article paru dans la presse locale, c’est encore le triumvirat qui relance le sujet en disant qu’eux, ils ne font pas de politique.

JMC : Tout le monde sait qu’ils n’arrêtent pas d’en faire ! On retrouve le président dans toutes les réunions politiques possibles et inimaginables. Quant à l’ancien mandataire du candidat PS et à une colistière, tout le monde sait qu’ils sont encartés. Les autres, il est de notoriété publique qu’ils ne sont pas de droite. Nous, nous ne faisons que répondre aux attaques répétées. S’ils étaient plus intelligents que nous, ils passeraient à autre chose. Force est de constater que ce n’est pas le cas. Quel âge ont-ils ? On se croirait dans une cour de récréation ! En fait, ils se placent sur un champ de bataille politique. Ce champ est celui de l’environnement et du cadre de vie à Savigny-sur-Orge. Ils ne veulent pas prêter leurs jouets ! Tiens, cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose, en 2009 ?

NOTRE RÉSILIENCE TERRITORIALE

BM : Et, maintenant, comment vous sentez-vous ?

JMC : Sans vouloir parler pour Sylvie, je pense que nous nous sentons libres, sereins et plus réceptifs aux débats de société qui préoccupent l’association PEE. C’est amusant, nous avons inversé les rôles. Mais, ce ne sont que des mots. Nous sommes au-dessus de cela, car, ce qui nous intéresse, c’est l’avenir de notre cité, de notre agglomération, de notre région, de notre métropole dans un esprit respectueux de l’environnement et de la qualité de vie des enfants, des femmes et des hommes qui y habitent. Nous avons surtout retrouvé l’envie de travailler bénévolement sans querelle de paroisse, sans conflit générationnel de gouvernance bien que notre conseil d’orientation comprenne aussi des séniors. S’attacher à raisonner en terme d’intelligence territoriale les dossiers environnementaux auxquels nous nous intéressons, avec des personnes de qualité, est un acte de résilience (4). C’est notre ligne conductrice associant à la fois pragmatisme et abstraction.

BM : Il s’agit là d’un vaste sujet d’étude, présenté notamment lors des Rencontres Grand Ouest de l’Intelligence territoriale à Roscoff.

JMC : Malheureusement, nous ne pouvions pas y assister. Mais, le conseil d’orientation suit cela de près. Ce séminaire doit poursuivre la réflexion sur les liens entre les concepts d’intelligence territoriale, de transition socio-écologique et de résilience des territoires (5). Nous publierons le compte rendu dès sa parution car, loin des préoccupations d’Élan – Savigny Environnement, les thématiques abordées à Roscoff s’inscrivent directement dans le cadre de celles de Portes de l’Essonne Environnement ! Une preuve de plus que notre association n’est pas une pâle copie des associations environnementales locales.

Jet d’eau en résilience. © BM.

RÉFÉRENCES

1. Cédric SAINT-DENIS, « Nettoyage des berges de l’Orge », Le Parisien Essonne matin, 17 mai 2014, p. II.

2. Jean-Marie CORBIN, Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT, « Élan – Savigny Environnement, assemblée générale 2014. Lettre personnelle aux adhérents », 19 mars 2014, 2 p. (LETTRE ESE CORBIN MONNIOTTE 19-03-2014 def.pdf).

3. Voir les articles sur Élan – Savigny Environnement sur le site http://www.savigny-avenir.info.

4. En matière d’intelligence territoriale, la résilience d’un territoire est la faculté à générer en son sein des capacités de résistance et d’adaptation lui permettant de maintenir ou de retrouver les bases de son développement et sa spécificité à la suite d’une perturbation importante. Cela consiste aussi à inventer et à déployer de nouvelles ressources et capacités lui permettant de s’insérer favorablement dans une dynamique de transformation. (Abdelillah HAMDOUCH, Marc-Hubert DEPRET, Corinne TANGUY, Mondialisation et résilience des territoires, Presse de l’université du Québec, 2012, 318 p.).

5. Rencontres Grand Ouest de l’Intelligence territoriale, « Vers une intelligence durable des territoires : les échelles de la résilience », Roscoff, mai 2014 (IT-GO_Progdef.pdf).

Page de couverture du programme des RGOIT 2014 à Roscoff.

© PEE, Jean-Marie CORBIN, Bernard MÉRIGOT, 25 mai 2014.