Contrairement aux prévisions du début du XXIe siècle, la croissance démographique de l’Ile-de-France – et a fortiori celle de la Métropole du Grand Paris (MGP) – se stabilise, voire accuse un léger déclin durant la période 2011-2016. L’attractivité générale de la région la plus peuplée et la plus dense de France, comme celle de la ville de Paris, n’est plus d’actualité. Elle est dépassée par les métropoles provinciales où la qualité de vie est meilleure.

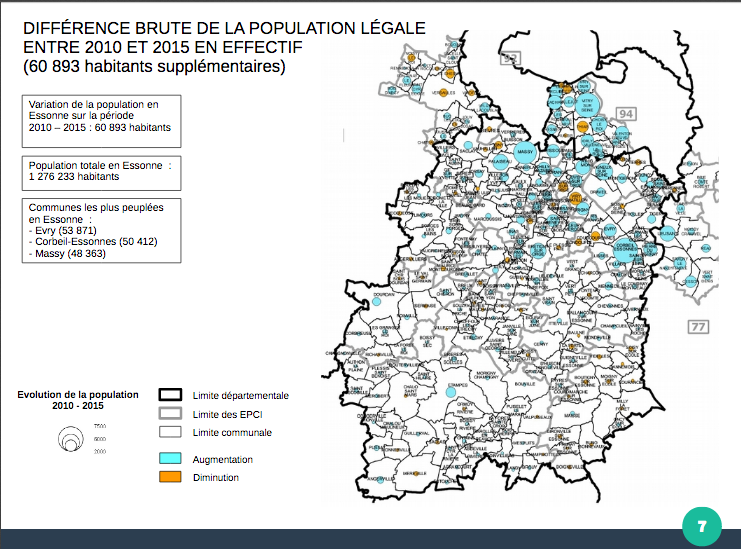

A l’inverse, les département de l’Essonne et de la Seine-et-Marne voient leur population progresser (en excédents naturel et migratoire). En conséquence la pression immobilière s’exerce sur l’urbanisation en entraînant deux effets majeurs :

- construire de plus en plus (davantage de mètres carrés construits, davantage de hauteur…),

- construire de plus en plus vite (en accélérant les travaux pour mettre tout le monde devant des faits accomplis).

Ce danger a un nom : l’urbanisme d’urgence.

Département de l’Essonne. Évolution de la population 2000-2015. « Différence brute de la population légale entre 2010 et 2015 en effectif (60 893 habitants) ». Carte extraite du PowerPoint présenté par Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de l’Essonne, lors de son intervention intitulée « Les défis de l’aménagement durable du territoire de l’Essonne à l’horizon 2040 » devant le Conseil économique, social et environnemental (CESEe) le 12 décembre 2018, dans la salle du Conseil départemental à Évry.

L’urbanisme d’urgence, ou encore « urbanisme de l’urgence », a pour caractéristique de privilégier des solutions déjà admises sans prendre le temps de réinterroger les modèles sur lesquels ils se fondent. Comme le remarque Joëlle FOREST, « l’urbanisme de l’urgence est peu favorable à l’ouverture du champ des possibles. Il s’inscrit davantage dans le registre de la reproduction que dans celui de l’innovation. Il va de pair avec un aplatissement de la fonction politique. ». (1) La raison en est simple : la référence temporelle des élus est conditionnée par la durée de leur(s) mandat(s) et par leur échéance électorale.

Cette pratique d’urbanisme malade d’un déficit de réflexivité se traduit dans chaque commune par des réalisations concrètes. Au fil des permis de construire accordés, qu’il s’agisse de constructions volontaires, (« on est obligé de construire ») ou de construction autorisées par l’inaction (« on ne peut pas s’opposer à un projet »), a pour effet :

- de supprimer des terres agricoles ou des terrains maraîchers, d’espaces verts, des jardins,

- de démolir des bâtiments existants,

- d’implanter des constructions « au hasard »,

- de ne pas prendre en considération des conséquences que ce soit pour les populations déjà résidentes ou bien pour les populations nouvelles,

- de tolérer des réalisations au moindre coût qui dégagent les plus grands profits immédiats des promoteurs.

L’urbanisme lent (Slow urbanism) constitue son exact opposé. La notion a la même origine que des mouvements « slow » : Slow food (1989), Slow management, Slow made (contre l’obsolescence programmée), Slow tech, Slow city, Slow education… Ceux-ci ont en commun de prendre le contre-pied d’une vie moderne marquée par la rapidité (« Fast »). Confondant sans cesse « se dépêcher » et « se précipiter », d’innombrables accélérations sans limites sont imposées, aux individus, aux citoyens, aux usagers, aux consommateurs… les isolant dans la solitude, les privant de leur libre-arbitre individuel, les empêchant d’exercer leur liberté de pouvoir délibérer collectivement avant qu’une décision ne soit prise. Les habitants ne pensent plus leur territoire, les territoires « sont pensés » par d’autres, des experts, des aménageurs, des décideurs. (2)

Comment urbanise-t-on ? Il n’existe que deux façons :

- construire à la place d’espaces naturels, de terres agricoles, d’espaces verts, de jardins…

- démolir des immeubles, des maisons existantes en construisant à leur place, plus grand et plus haut.

C’est ainsi que se manifeste l’urbanisation actuelle. Elle ne concerne pas que la réalité matérielle, celle du « construit », mais aussi la réalité humaine, celle des conditions de vie. Le mouvement est massif et ses conséquences sont irrémédiables.

Ralentir est une nécessité démocratique. Julien LANGÉ fait une remarque sur le Slow urbanism. « L’accélération produit des décalages grandissants entre les populations « in » (les inclus, les gagnants de la mondialisation, les bénéficiaires de l’élitisme et de la compétition…) et les autres, qu’ils soient « out » ou bien qu’ils soient « off ».» (3)

Ralentir est une nécessité écologique. Depuis les années 1960, le littoral français a été trop urbanisé et trop vite, provoquant d’innombrables altérations de son environnement naturel ainsi que des conditions de vie de ses habitants. Les cas de submersion par la mer d’immeubles, de villas, et de routes sont nombreux. Il en est de même d’inondations par des débordements de rivières et des réseaux d’assainissement. Elles sont induites directement par la sur-densification.

A quand l’abandon de cette densification inutile des centres-villes, des pôles « gares », des zones péri-urbaines de la Métropole du Grand Paris et de l’unité urbaine de Paris ? D’autant qu’elle est souvent réalisée sans concertation réelle avec la population locale, au détriment du patrimoine urbain ou rural historique remplacé par des constructions et des immeubles sans attrait, avec des rez-de-chaussés commerciaux sans « preneurs », avec des places de stationnement résidentiel en sous-nombre… Certains maires défigurent leur ville afin de satisfaire des documents d’urbanisme obsolètes à plus d’un titre ou bien de satisfaire de façon improvisée le quota fatidique de la loi SRU, ou encore d’espérer un afflux massif de population – une manne financière – grâce aux nouveaux transports en commun du Grand-Paris express. Toujours plus d’immeubles, toujours plus de logements, toujours plus de nuisances…

Quel est le prix de cette course effrénée ? Le mode de gestion actuel du territoire génère à terme diverses nuisances irréversibles pour les riverains résidant dans un habitat traditionnel plus ancien, pour des quartiers historiques déjà trop surchargés et souvent mal gérés par les collectivités territoriales constituées, pour des zones non-urbanisées profondément bouleversées par des programmes socio-économiques purement politiques et mondialistes. L’urbanisation excessive de nos sociétés est fille de la mondialisation. Alors que se multiplient les accidents dramatiques (effondrements, incendies, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis, etc.), que le réchauffement climatique nous oblige à changer de comportement et à prendre soin de notre planète, ne devrait-on pas s’attacher à rénover, à réhabiliter, à protéger les espaces urbains et ruraux existants dans leur globalité c’est-à-dire infrastructures et équipements compris, à respecter notre biodiversité dans son ensemble. A quand la slow-urbanisation de nos territoires du quotidien ?

Quartier des Bords de Seine à Juvisy-sur-Orge (Essonne), immeuble rue Jorge Sempun, 3 juin 2017. © Photographie BM/CAD pour PEE.

Les illusions du « ralentissement de l’urbanisation ». Une note de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) publiée en janvier 2019 commence ainsi : « L’urbanisation de l’Ile-de-France poursuit son ralentissement. Sur la période 2012-2017, près de 590 hectares d’espaces urbanisés sont apparus chaque année. Ce rythme annuel est le plus faible depuis 30 ans. La dynamique de construction se concentre sur la petite couronne, en privilégiant le recyclage urbain. En grande couronne, la baisse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers se poursuit ». (4)

La conclusion selon laquelle « l’urbanisation de l’Ile-de-France poursuit son ralentissement sur la période 2012-2017 » laisse à penser qu’une réduction de la détérioration de l’espace est à l’œuvre. Elle appelle plusieurs remarques critiques.

- La réduction d’une détérioration ne signifie en rien son arrêt.

- Il ne faut pas omettre de prendre en compte que les fondements de cette vision sont modifiées sur un certain nombre de données (soit disponibles, soit collectées volontairement à la suite d’enquêtes) qui constituent une réalité territoriale générale de caractère cartographique C’est une réalité statistique construite qui ne saurait rendre compte de la vérité de la totalité du phénomène considéré.

- Il existe une réalité territoriale locale vécue localement par les habitants et les citoyens qui voient chaque jour des terres agricoles ou maraîchères et des espaces verts disparaître, pour être construits, des pavillons -souvent anciens- et des immeubles existants démolis pour être remplacés par des bâtiments plus grands. Cette réalité locale vécue n’est pas cartographiée.

- Dans l’immense majorité des cas, il s’agit d’un urbanisme imposé de façon silencieuse et discrète, mettant les riverains et les usagers de la ville devant un ensemble de faits accomplis qui génèrent des nuisances nouvelles.

- Cette situation est l’effet de l’évolution du cadre d’exercice de la compétence des collectivités territoriales en matière d’urbanisme.

- Les Plans d’occupation des sols (POS) des communes, ainsi que leurs modifications, étaient approuvés par une délibération des conseils municipaux votée lors de séances publiques. Les habitants des communes avaient une connaissance directe des décisions concernant leur territoire.

- Aujourd’hui, les Plans locaux d’urbanisme (PLU), ainsi que leurs modifications, sont votés par une délibération des conseils communautaires (communauté de communes, communauté d’agglomération, établissement public territorial) lors de séances publiques tenues volontairement dans la plus grande discrétion.

- L’élargissement des territoires de gestion, en allongeant la distance entre le citoyen et le lieu de décision, ont eu pour effet de créer un déficit démocratique. Autant il est possible de trouver un nombre généralement restreint d’habitants qui ont assisté à des séances de conseils municipaux de la commune dans laquelle ils habitent, autant il est impossible de trouver des habitants qui ont assisté à des séances de conseils des intercommunalités dont relève leur commune.

« Les habitants d’un quartier concerné par un projet déclarent ne pas admettre que les décisions qui ont une influence directe sur leur cadre de vie puissent être prises par des « ils » lointains et inaccessibles, sans que l’on songe un seul instant à leur demander leur avis » écrit Jean-Paul LACAZE dans son chapitre consacré à l’urbanisme participatif. (5) C’est l’un des objectifs du Slow urbanism, l’urbanisme lent.

RÉFÉRENCES

1. FOREST Joëlle, « Pour un Slow Urbanism », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, 21 janvier 2016. Consulté le 15 janvier 2019. http://journals.openedition.org/vertigo/16856 ; DOI : 10.4000/vertigo.16856

2. Géographie(s) de la lenteur, Carnets de Géographie, n°9, 2016. Sous la direction de Sylvanie Godillon, Gaële Lesteven et Sandra Mallet. https://journals.openedition.org/cdg/272

3. LANGÉ Julien, « Des formes « slow » de l’urbanisme, une chance pour les territoires du off ? », Les Territoires du Off, 2014. (Julien LANGÉ/Acturba). https://territoiresduoff.wordpress.com/2014/02/04/des-formes-slow-de-lurbanisme-une-chance-pour-les-territoires-du-off/

4. INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME D’ILE-DE-FRANCE (IAU), « Vers un développement urbain et durable », Note rapide, n°797, janvier 2019, https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1762/NR_797_web.pdf

5. LACAZE Jean-Paul, Les méthodes de l’urbanisme, PUF, 2010, p. 51.

Démolition du Foyer Jean Marsaudon géré par Envoludia/IMC Polyandicap rue Vigier à Savigny-sur-Orge (Essonne). Construction d’un immeuble d’appartements. 31 août 2018. © Photographie BM/CAD pour PEE.

RÉFÉRENCES DES ILLUSTRATIONS

- Département de l’Essonne. Évolution de la population 2000-2015. « Différence brute de la population légale entre 2010 et 2015 en effectif (60 893 habitants) ». Carte extraite du PowerPoint présenté par Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de l’Essonne, lors de son intervention intitulée « Les défis de l’aménagement durable du territoire de l’Essonne à l’horizon 2040 » devant le Conseil économique, social et environnemental (CESEe) le 12 décembre 2018, dans la salle du Conseil départemental à Évry.

- Quartier des Bords de Seine à Juvisy-sur-Orge (Essonne), immeuble rue Jorge Sempun, 3 juin 2017. © Photographie BM/CAD pour PEE.

-

Démolition du Foyer Jean Marsaudon géré par Envoludia/IMC Polyandicap rue Vigier à Savigny-sur-Orge (Essonne). Construction d’un immeuble d’appartements. 31 août 2018. © Photographie BM/CAD pour PEE.

DOCUMENT

CONSTRUIRE MOINS POUR VIVRE MIEUX

Une idée qui a de l’avenir ?

Le nouveau plan local d’urbanisme, tel que le veut le maire (LR) vise à ralentir la hausse de la population afin de soulager certains quartiers.

Freiner l’urbanisation en préservant le cadre de vie, limiter la hausse de la population à 28 000 habitants en 2030 (26 500 actuellement), tout en requalifiant certains quartiers, comme celui des Pyramides. Voici l’équation que doit résoudre le nouveau plan local d’urbanisme à Brunoy. Après les quatre ateliers participatifs de fin d’année, l’enquête publique devrait débuter avant l’été, avant une adoption définitive du PLU en fin d’année 2019.

PRÉSERVER LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

Brunoy « est une ville qui a un certain cachet », revendique le maire (LR) Bruno Gallier. C’est pourquoi l’élu compte le préserver en renforçant les règles de constructibilité dans les secteurs pavillonnaires, touchés par le phénomène de division de terrains. « On pourrait par exemple imposer un coefficient d’espace vert sur un terrain donné, pour éviter la multiplication des petits pavillons », propose-t-il.

Dans ces quartiers où s’alignent ces maisons de charme, la municipalité souhaite limiter la hauteur des logements collectifs à un seul étage au lieu de deux actuellement. Cette stratégie est dans la lignée de l’adoption de l’Avap (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine), qui vise à préserver les belles demeures du centre-ville en imposant notamment des normes dans leur rénovation.

DES LOGEMENTS EN PLUS, MAIS…

La ville se fixe un objectif : 28 000 habitants en 2030, contre 26 500 aujourd’hui. « C’est peu », reconnaît Bruno Gallier. Sa logique reste la même : conserver le calme des quartiers pavillonnaires et ne pas saturer le centre-ville avec la circulation automobile. « C’est déjà la foire d’empoigne aux abords des écoles, et il est parfois difficile de rejoindre le centre-ville en voiture », justifie-t-il.

Ces 1 500 habitants de plus en 10 ans « représentent 600 logements supplémentaires », évalue le maire, qui a une astuce pour ne pas construire davantage. « Nous envisageons d’autoriser la transformation de grands pavillons, qui peuvent avoir du mal à se vendre, en appartements, du moment que cela est réalisé de manière raisonnée et que le stationnement le permet. »

La mairie envisage enfin d’interdire purement et simplement les constructions rue des Vallées, à proximité de l’Yerres, en raison des risques de glissement de terrain.

FAVORISER L’EMPLOI SUR LA COMMUNE

Malgré cette volonté de croissance démographique limitée, Bruno Gallier ne veut pas « mettre la ville sous cloche ». Son ambition : dynamiser l’emploi, dans une ville où 82 % des actifs travaillent en dehors de Brunoy. Pour y remédier, l’ouverture d’un espace de coworking de 120 postes est déjà prévue au mois de juin dans le secteur de la gare. Le futur PLU doit aussi faciliter l’installation d’activités tertiaires le long de la route nationale 6 (RN6), qui fait l’objet d’un projet de requalification. Des logements et des commerces doivent aussi s’implanter place des Pyramides.

Par ailleurs, la municipalité milite pour augmenter le nombre d’accès à la forêt de Sénart, « même si le PLU ne peut pas tout résoudre », prévient le maire.

« Trop de voitures et pas assez de petits commerces »

Alain, 66 ans, qui a participé aux ateliers sur le PLU

Habitant de Brunoy depuis dix ans, Alain a participé assidûment aux ateliers de travail sur le PLU. Pour lui, il faut « une vraie réflexion sur le commerce de centre-ville où il y a trop de banques et d’agences immobilières et pas assez de commerces de proximité ». Il aimerait aussi un plan plus ambitieux pour l’aménagement de pistes cyclables « qui serait une vraie alternative à la circulation automobile ».

Du côté de l’opposition, Jérôme Meunier (SE) salue la trame globale du PLU. « On partage les mêmes objectifs », assure-t-il, mais doute en revanche que la ville se donne réellement les moyens de réussir. « Il n’y a que quatre personnes au service urbanisme, c’est trop peu. Ils n’ont pas les moyens de vérifier si les propriétaires, par exemple sur les grandes propriétés, respectent leur permis de construire. »

Prochain rendez-vous. Café PLU le 2 février, de 10 heures à 12 heures à la salle des fêtes.

RÉFÉRENCES

«Brunoy. Construire moins pour vivre mieux. Une idée qui a de l’avenir ? », Le Parisien, Édition Essonne, 15 janvier 2019. Article de Romain CHIRON.

© Bernard MÉRIGOT, Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT. Article mis en ligne le 18 janvier 2019, 21 heures.

Portes de l’Essonne Environnement

http://portes-essonne-environnement.fr

Média numérique

ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2019