New York : 8 500 00 habitants sur 1 214 kilomètres carrés. Comment observer les manifestations affectant la logistique métropolitaine à l’oeuvre chaque jour permettant à la ville de New York de vivre ? Quels sont les flux entrants et les flux sortants qui affectent son territoire matin et soir ? La réponse peut être apportée par des enquêtes journalistiques ou par des travaux universitaires appartenant à diverses sciences sociales. Elle peut l’être également par un film documentaire qui apporte faits, idées et réflexions de recherche. C’est le cas du documentaire « Shows A Day in The Life of New York City. Aerial America » (Un jour dans la vie de New York City. L’Amérique vue du ciel), réalisé par Toby BEACH pour la chaîne de télévision Smithonian Channel (BEACH, 2014) (*) dont la version française est diffusée en France sur TV5 dans la série Décollage pour l’Amérique. Ce documentaire apporte, par des images remarquables, et par un commentaire captivant, un point de vue original et utile qui mérite d’être étudié. Il permet de s’interroger les modalités et les moyens avec lesquels se construit la vision et les connaissances attachées à un territoire.

« Aerial America. Shows A Day in The Life of New York City ».

(L’Amérique vue du ciel. Un jour dans la vie de la ville de New York). Smithonian Channel, 2014.

- Quelle est la logistique métropolitaine de la ville de New York ?

- La construction du récit et des images

- Le texte de l’introduction du documentaire

- Les principales séquences

- La ville construite et ceux construisent la ville

- Le point de vue cinématographique et pédagogique de la série Aerial America

- Un regard aérien sur la condition urbaine

Conclusion

1. QUELLE EST LA LOGISTIQUE MÉTROPOLITAINE DE LA VILLE DE NEW YORK ?

La logistique désigne l’ensemble des activités qui ont pour objet la gestion des flux matériels et immatériels qui répondent aux besoins de ceux qui habitent, qui travaillent, qui étudient, ou qui séjournent temporairement, ou de façon continue, par exemple dans un lieu. Il peut s’agir de matières premières, de marchandises, de fourniture d’énergie, de services, de moyens de transports, de données, d’accès à des réseaux…

Par logistique métropolitaine, on doit entendre la forme particulière de logistique territoriale qui est mise en oeuvre dans le cas particulier d’une grande ville.

2. LA CONSTRUCTION DES IMAGES ET DU RÉCIT DOCUMENTAIRE

Les auteurs de l’épisode de Aerial America consacré à New York ont construit leur documentaire à partir de deux composants : une enquête filmée et un récit.

- l’enquête « filmée » doit être considérée comme une véritable enquête de terrain portant un regard « venant du ciel ». Les auteurs ont fait le choix de n’utiliser qu’un seul type de prises de vues réalisées toutes depuis un hélicoptère. Les images ne portent pas seulement un regard vertical, mais un regard latéral. Il n’est pas un statique, mais il « fait le tour » d’objets signifiants (sites, bâtiments, infrastructures routières ou ferroviaires, bateaux, activités humaines…) qui occupent le sol et qui sont constitutifs – de façon pérenne ou temporaire – des espaces survolés et des activités quotidiennes.

- le récit qui accompagne les images donne un sens à la vision proposée. Le texte du commentaire qui est « joué » au sens propre (pour la version française) ne double pas l’image. Il la suscite. Il lui donne un sens. Il la prolonge. Son propos, énoncé dans l’introduction, se donne pour objet de « montrer une journée ordinaire d’une ville extraordinaire ». Une journée précédée par d’autres, et suivie par d’autres.

Un lieu, à partir du moment où il est survolé, devient un espace particulier qui est distinct de celui que qui est perçu depuis le sol, enregistrant les événements qui s’y produisent. Ce n’est plus un territoire plat, cartographique, mais un territoire qui possède une épaisseur, une pluralité de niveaux qui inscrivent une histoire, car ce n’est pas l’histoire qui s’inscrit dans le sol, c’est le sol qui enregistre tous les événements qui s’y produisent, tous ceux qui s’y sont produits. L’exemple du survol des emplacements des deux tours du World Trade Center – les Twin Towers – détruites le 11 septembre 2001, est à ce titre, saisissant.

3. LE TEXTE D’INTRODUCTION DU DOCUMENTAIRE

« New York vue du ciel est une ville renversante. Ses tours immenses semblent flirter avec les étoiles. Ses habitants ont une façon bien à eux de vivre, de travailler et de se divertir.

Pour alimenter cette ville qui ne dort jamais, il faut une logistique hors du commun.

Partout à New York, des hommes et des femmes accomplissent l’impensable tous les jours. Ils creusent à des dizaines de mètres sous terre dans le substrat rocheux. Ils travaillent à des altitudes vertigineuses. Ils risquent leur vie suspendus aux tours les plus hautes des États-Unis.

De cette ville déchirée par la tragédie, les plus courageux doivent s’entraider d’arrache-pied, tandis que d’autres patrouillent jour et nuit au-dessus de Manhattan.

Il semble ne pas y avoir de limite à l’ingéniosité et aux efforts humains qui permettent à New York de prospérer.

Les infrastructures qui rendent cette ville habitable fonctionnent 24 heures sur 24. Les rues animées jusqu’au bout de la nuit brillent de mille feux pour les visiteurs venus du monde entier.

Et les tours gigantesques se font concurrence pour être la plus belle dans le ciel nocturne.

Voici une journée ordinaire dans une ville extraordinaire, la plus grande ville des États-Unis, New York.» (BEACH, 2014)

4. PRINCIPALES SÉQUENCES

- la construction des gratte-ciel

- les accès routiers pour atteindre Manhattan

- la prise de service ces ouvriers qui creusent les tunnels surnommés les « Sandhogs »

- les travaux d’entretien d’un pont suspendu

- le centre de formation des pompiers de la ville de New York

- les plages de Long Island,

- le dépôt de trains desservant les différents quartiers

- l’usine de traitement des eaux usées

- l’imprimerie du journal The New York Times

- l’évacuation des ordures ménagères.

« Aerial America. Shows A Day in The Life of New York City ». Extrait de l’article « Smithsonian Channel to Premiere All-New Installments of Iconic Series Aerial America »

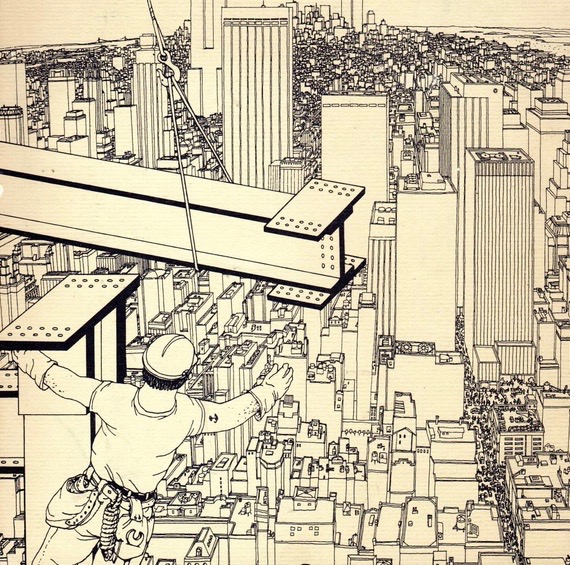

5. LA VILLE CONSTRUITE ET LA VILLE DE CEUX QUI LA CONSTRUISENT

Le documentaire Aerial America consacré à New York insiste sur les ouvriers qui bâtissent la ville : le grutier en haut des gratte-ciels, les ouvriers qui creusent les tunnels surnommés les sandhogs qui ont travaillé, et qui travaillent encore, sur les chantiers des nombreux tunnels routiers ou ferroviaires existants à New York. Composé de deux mots : Sand (sable) et Hog (Porc, cochon, pourceau, babiroussa, pecari, tatou, goret…), il désigne les hommes qui travaillent dans des conditions difficiles, généralement dans la boue. Plusieurs études (articles, livres, émissions de radio, documentaires…) leur sont consacrées. L’hélicoptère filme une file d’ouvriers Sandhogs qui, le matin, se dirige vers l’entrée de leur chantier souterrain.

Sandhogs were the urban miners who worked on a variety of underground excavation projects in New York City. They worked in tight, small chambers that held back water and silt, and they breathed condensed air.

Digging a tunnel was not only uncomfortable, it was dangerous, and there was a high likelihood that workers could get decompression sickness also known as the bends. In fact, during the construction of the Pennsylvania Railroad tunnels, the bends claimed the lives of fifty Sandhogs.

(« Sandhogs », 31 mars 2015, https://99percentinvisible.org/episode/sandhogs/)

Les Sandhogs étaient des mineurs urbains qui travaillaient sur divers projets d’excavation souterraine à New York. Ils travaillaient dans de petites chambres étroites qui retenaient l’eau et le limon, et respiraient un air surpressé. Creuser un tunnel était non seulement inconfortable, mais dangereux, et il y avait une forte probabilité que les travailleurs puissent subir un accident de décompression, également connu sous le nom de « bend ». Lors de la construction des tunnels du Pennsylvania Railroad, les accidents de décompression ont coûté la vie à cinquante ouvriers ».

(« Sandhogs », 31 mars 2015, https://99percentinvisible.org/episode/sandhogs/)

6. LE POINT DE VUE CINÉMATOGRAPHIQUE ET PÉDAGOGIQUE DE LA SÉRIE AERIAL AMERICA

La série télévisée Aerial America a débuté en 2010 et comprend un total de 68 épisodes (en 2017). Elle est diffusée sur la chaîne de télévision Smithonian Chanel. Chaque documentaire est consacré à une visite aérienne d’un état américain. Les images sont constituées exclusivement de scènes filmées en utilisant un système de caméra gyro-stabilisée (Cineflex V14HD, exactement) monté sous un hélicoptère qui survole aussi bien les zones naturelles (comme les parcs nationaux) ou les maisons des zones urbaines. Le programme Aerial America a été nominé en 2015 pour un Webby Award dans la catégorie «Meilleur site de télévision».

La chaine de télévision « Smithsonian Channel » fait partie de la Smithsonian Institution qui est un organisme public de recherche scientifique dont la vocation est à la fois muséographique, pédagogique et éducatif. Elle gère un complexe de dix-neuf musées et de neuf centres de recherche principalement situés à Washington (D.C.). Son nom vient de James SMITHSON (1765-1829), chimiste anglais, qui a légué à sa mort sa fortune, estimée à l’époque à 100 000 Livres Sterling, au gouvernement des États-Unis d’Amérique pour créer une institution qui se consacrerait à promouvoir la science. La Smithsonian Institution fut créée en 1846.

« Aerial America. Shows A Day in The Life of New York City ». Extrait de l’article

« Smithsonian Channel to Premiere All-New Installments of Iconic Series Aerial America »,

7. UN REGARD AÉRIEN SUR LA CONDITION URBAINE

On ne peut s’empêcher de s’interroger sur ce qui constitue la particularité du regard aérien. Il existe bel et bien un « miroir aérien de la condition urbaine ». Quelle place les vues aériennes occupent-elles dans notre culture visuelle ? Dans une étude portant sur les relations entre les villes et leurs aéroports, Nathalie ROSEAU relève cette prise en compte en notant par exemple l’inscription des conditions même de l’ « aérianisation » de l’espace dans l’histoire culturelle. (ROSEAU, 2012). Parce que le fantasme icarien n’est pas seulement le rêve d’un simple vol, mais l’entrée de l’humanité dans l’époque de l’élévation et de l’apesanteur. L’approche culturaliste aborde la verticalité comme une aspiration avant d’être une construction, rejoignant ainsi les études de Denis Cosgrove (2001), Albrecht Koschorke (1990), Patrice Flichy (2009). Il existe une histoire de la vision aérienne des villes.

Avec la cartographie, les navigateurs, les chefs militaires, les aviateurs, des urbanistes… ont approché et se sont approprié une perception du monde vu d’en haut. Une nouvelle culture visuelle s’est mise en place à partir du XIXe siècle, faisant apparaître simultanément deux choses : 1. la terre comme un tout, et 2. les villes comme systèmes complexes susceptibles d’une lecture aérienne. Des études ont montré l’impact de la photographie et la cinématographie aérienne sur l’édition et sur la géographie. Pour Guillaume MONSEAINGEON cela souligne la fécondité du regard oblique « qui échappe aux simplifications du regard horizontal comme du regard vertical ». (MONSEAIGEON, 2013)

AERIAL AMERICA TURNS ITS BIRD’S EYE ON NEW YORK

« The series builds its episodes entirely with aerial photography, a technique that it has been using to tour the United States one state at a time. (…)

The episode is structured as a 24-hour cycle, starting with predawn commuters, winding through the workday and finishing with striking imagery of the city after dark. The camera is nothing if not eclectic, showing bird’s-eye views of group yoga in Bryant Park; Fire Department training exercises on Randalls Island; the eerily beautiful Newtown Creek Wastewater Treatment Plant (2) in Greenpoint, Brooklyn, at night; and workers on the 1 World Trade Center spire. As the narrator says, “There’s always someone doing a fascinating job somewhere in New York City.”» (GENZLINGER, 2017)

AERIAL AMERICA PORTE UN REGARD D’OISEAU SUR NEW YORK

« La série construit ses épisodes entièrement avec des photographies aériennes, une technique qu’elle utilise pour parcourir les États-Unis, État par État, à chaque fois. (…). L’épisode est structuré comme un cycle de 24 heures, commençant par l’arrivée avant l’aube des travailleurs de la journée, et se terminant par des images saisissantes de la ville après la tombée de la nuit. La caméra est tout simplement multiforme, montrant des vues plongeantes sur un groupe de yoga à Bryant Park ; des exercices de formation des pompiers sur Randalls Island ; l’étrange et belle usine de traitement des eaux usées de Newtown Creek (2) à Greenpoint, Brooklyn, la nuit ; et les travailleurs de l’antenne du World Trade Center 1. Comme le dit le narrateur : « Il y a toujours quelqu’un qui fait un travail fascinant quelque part à New York. » (GENZLINGER, 2017)

CONCLUSION

Réaliser un film documentaire réflexif (qui réfléchit, qui donne à réfléchir…) ne consiste pas à filmer de façon improvisée, à monter des images prises « au hasard », à les mettre bout-à-bout au montage, et après coup, à commenter la suite reconstituée. Ce travail présente au contraire un discours fortement structuré, fondé sur une réalité observée et captée, construisant un récit. Une telle « raison cinématographique », adoptant un regard « vu du ciel », constitue un apport à la recherche.

Prenant l’exemple des images des villes bombardées prises à partir d’avions pendant la Première Guerre Mondiale de 1914-1918, Paul VIRILIO relevait que « le développement de la photographie et de la cinématographie aériennes ont accompagné une révolution majeure qui concerne la perception de l’espace-temps » (VIRILIO, 1984). Elle a aboutit à développer un nouveau système de mondialisation (globalisation) de la vision (CASTRO, 2007, p.33).

Existe-il précisément une raison cartographique des images cinématographiques ? Teresa CASTRO définit la raison cartographique comme « un mode de pensée de l’espace lié au rapport cognitif particulier de la cartographie du réel », traduisant un problème d’espace-temps déclinable à trois niveaux : en tant que mode de pensée, en tant que rationalité historique, et en tant que champ épistémologique (CASTRO, 2007, p. 28), c’est-à-dire comme appartenant à une théorie de la connaissance, fondatrice d’une étude critique des sciences, destinée à déterminer leur origine, leur logique, leur valeur et leur portée.

Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT

2017 et 2024

NOTE

(*) BEACH Toby (2014). Aerial America. Shows A Day in The Life of New York City, Green River Poste, The Smithonian Television, Tukor Television. 51 minutes. Version originale en ligne : https://www.dailymotion.com/video/x7vdq3u (Consulté le 16 janvier 2024)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BEACH Toby (2017). « Décollage pour l’Amérique : New York », 51 minutes. Diffusion sur TV5 le 1er décembre 2017. (Version française de : « Aerial America. Shows A Day in The Life of New York City », 2014). Avec près de 9 millions d’habitants, New York est la plus grande ville des États-Unis et une des métropoles les plus dynamiques et cosmopolites du monde. Survol durant 24 heures de ce colossal organisme urbain, à la découverte de ses lieux les plus emblématiques mais aussi des rouages qui assurent son fonctionnement quotidien.

CASTRO Teresa (2007). « Le cinéma et la raison cartographique des images », Travaux de l’Institut Géographique de Reims, vol. 33-34, n°129-130, 2007. Spatialités de l’Art. pp. 27-37. doi : https://doi.org/10.3406/tigr.2007.1529 https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_2007_num_33_129_1529

DERRICK Peter (2001). Tunneling to the Future: The Story of the Great Subway Expansion That Saved New York. Documents the importance of underground expansion due to the vast population of New

DORRIAN Mark Dorrian et POUSIN Frédéric (dir.) (2012)., Vues aériennes : seize études pour une histoire culturelle, Genève, MétisPresses.

GENZLINGER Neil (2017). “Aerial America’ Turns Its Bird’s Eye on New York”, The New York Times, June 1, 2017. https://www.nytimes.com/2017/06/01/arts/television/aerial-america-smithsonian-new-york-city.html

MACKAY Donald A. (2006). The Building of Manhattan: How Manhattan Was Built Overground and Underground, from the Dutch Settlers to the Skyscrapers, Harper and Row.

MONSEAINGEON Guillaume (2013). « En apesanteur : la ville au prisme de l’aéroport », Métropolitique, 1er février 2013. http://www.metropolitiques.eu/En-apesanteur-la-ville-au-prisme.html

NUWER Rachel (2017). « Wastewater Is for Lovers », The New York Times, February 12, 2017. https://green.blogs.nytimes.com/2013/02/12/wastewater-is-for-lovers/

ROSEAU Nathalie (2012). Aerocity : quand l’avion fait la ville, Marseille, Parenthèses, 2012, p. 286.

SMITHONIAN CHANNEL. « Aerial America, See the USA in a new way ». https://www.smithsonianchannel.com/shows/aerial-america/701

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS

- « Aerial America. Shows A Day in The Life of New York City ». (L’Amérique vue du ciel. Un jour dans la vie de New York City). Smithonian Channel, 2014.

- « The Building of Manhattan ». Illustration de la couverture du livre de Donald A MACKAY The Bulding of Manhattan. How Manhattan was built over ground and underground from the Dutch sellers to skycrapper,

- « Aerial America. Shows A Day in The Life of New York City ». Extrait de l’article « Smithsonian Channel to Premiere All-New Installments of Iconic Series Aerial America »,https://www.broadwayworld.com/bwwtv/article/Smithsonian-Channel-to-Premiere-All-New-Installments-of-Iconic-Series-AERIAL-AMERICA-Beg-64-20170516

POUR CITER CET ARTICLE

MONNIOTTE-MÉRIGOT Sylvie (2017). « Mondialisation. La logistique métropolitaine de la ville de New York. Le documentaire de Toby Beach », Portes de l’Essonne Environnement, http://portes-essonne-environnement.fr (ISSN 2495-1161 Dépôt légal du numérique, BNF) Article mis en ligne le 5 décembre 2017. Mis à jour le 16 janvier 2024. http://portes-essonne-environnement.fr/la-logistique-metropolitaine-de-la-ville-de-new-york-le-regard-du-film-documentaire-de-tony-beach-ii/

Cette entrée a été publiée dans Géographie urbaine, Ingénierie territoriale, Intelligence territoriale, Logistique métropolitaine, Métropolisation, Ressources pédagogiques, Stratégie territoriale, Transport routier le 5 décembre 2017 par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT.