Les querelles du héros Achille Talon et de son voisin Hilarion Lefuneste sont célèbres dans l’univers de la bande dessinée. Avec les voisins, le dessinateur Michel Greg trouvait là une source intarissable d’inspiration.

A moins d’être un ermite perdu au fin fond d’une forêt tolkienne, qui n’a pas maudit un jour son voisin ? Le mien m’en fait voir de toutes les couleurs. Forcément possesseur d’un SUV Renault Koleos diesel, il met plus de deux heures pour tondre 250 m² de pelouse avec sa bruyante et polluante tondeuse thermique. Ne parlons pas de ses soirées barbecue. Ce « carnivore » a trouvé l’emplacement idéal pour son fourneau infernal, c’est-à-dire au plus près de mes fenêtres. Il choisit bien évidemment, les soirées de fortes chaleurs et sans vent, celles d’ailleurs, où les avions au départ d’Orly nous survolent au décollage.

La liste est-elle terminée ? Que nenni !

Herbicides quand tu nous tiens…

En ces premiers jours du printemps, s’acharnant férocement contre une nature qui ne cherche pourtant qu’à s’épanouir dans ce milieu urbain pas vraiment accueillant, il a épandu une généreuse quantité de désherbant sur des graviers pour qu’ils restent dans l’état qu’ils étaient en sortant du sac. Nous passerons rapidement sur ses goûts esthétiques.

« Désolation après un essai nucléaire » – Gravillons aux pesticides © Photographie Jean-Marie CORBIN, 28 mars 2017.

Les inconvénients de cette guerre chimique qui aurait dû être listée depuis bien longtemps dans les interdits de la Convention de Genève, n’ont pas tardé à se faire sentir. Les graviers se trouvant, comme par hasard, au plus près de la clôture séparative et surtout de mon habitation, une odeur pestilentielle chimique a envahi mon jardin et mon intérieur. Car contrairement, au nuage en provenance de Tchernobyl, les agents chimiques ont franchi sans encombre la clôture en béton qui me sépare de ce voisin.

Comble de la malchance, une météo particulièrement sèche les jours suivants ont empêché les produits nocifs de pénétrer le sol. L’odeur nauséabonde s’est donc maintenue trois jours durant. N’y tenant plus, à la nuit tombée, j’entrepris, tel un « Faucheur Volontaire » à l’assaut d’un champ d’OGM, de prendre ma lance d’arrosage pour y verser quelques quantité d’eau sous pression provenant de ma réserve personnelle d’eaux pluviales afin de disperser ces affreuses molécules juchées sur les graviers, qu’elles rejoignent prestement le sous-sol et ainsi, malheureusement polluer nos nappes phréatiques et nos rivières.

Ignorance ? Stupidité ? Malveillance ? Les pesticides ainsi épandus m’ont donné bien du tracas !

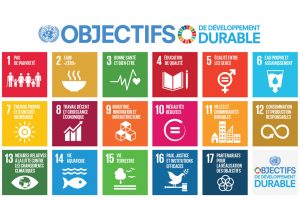

1er janvier 2019, enfin la fin des pesticides en tout genre !

Même si la victoire n’est pas totale, l’atmosphère est moins empoisonnée. Nous pûmes ranger nos masques à gaz sans être dérangés par l’odeur. Cette victoire n’est que provisoire mais elle sera dans deux ans définitive ! Car si je peste assez souvent contre le législateur avec des lois toujours plus liberticides, il faut bien reconnaitre que les faits lui donnent parfois raison.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les pesticides ne sont plus en vente libre mais doivent être délivrés d’une manière raisonnée et assortie de conseils sur leur usage et leur toxicité. Manifestement, mon voisin devait être distrait au moment de la délivrance de ses produits. (1)(2)

La prochaine étape aura lieu le 1er janvier 2019, les particuliers n’auront plus accès à ce genre de saletés, la revente de pesticides leur sera définitivement interdite. (3) C’est dommage d’en arriver là, mais quand la pédagogie et l’intelligence échouent, il faut prendre des mesures plus radicales. Je ne vous cache pas que je suis très satisfait de les voir avancées de trois années par rapport au calendrier initial. (4)

RÉFÉRENCES

1. Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028571536&categorieLien=id.

2. Assemblée nationale, session extraordinaire de 2014-2015, projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 22 juillet 2015 (Texte définitif) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0575.asp.

3. Interdiction totale des pesticides dans les jardins en 2019 : http://www.gerbeaud.com/nature-environnement/interdiction-pesticides-2019,1114.html.

4. L’interdiction de vente des pesticides aux particuliers avancée de 2022 à 2019 : https://www.actu-environnement.com/ae/news/interdiction-vente-pesticides-particuliers-2022-2019-24954.php4.

© Jean-Marie CORBIN, 28 mars 2017, 23 heures.

ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2017.